イルカが話す最初の言葉は何だろう その先には…

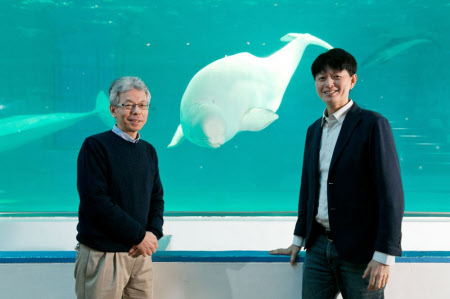

東海大学 海洋学部 村山司(最終回)

◇ ◇ ◇

東海大学海洋学部教授の村山司さんと、ぼくは、1990年代に何度か会っている。

当時、イルカブームというものがあって、雑誌やテレビでイルカが出ない日がないと言われるほど(ちょっと大げさかも)、世の中にイルカ情報があふれていた。海でイルカと一緒に泳ぐドルフィンスイムなど、今では目新しくなくなったアクティビティも、日本では90年代に始まった。

そんな中で、イルカの研究も今よりは熱気があったように思われる。イルカの研究を志す若手はいくらでもいて、ぼくはその中の1人として村山さんを知っていた。ぼく自身も、はじめての本『クジラを捕って、考えた』(1995年)から『イルカとぼくらの微妙な関係』(1997年。文庫化にあたり『イルカと泳ぎ、イルカを食べる』と改題)に至るまで、海のほ乳類の取材をよくしており、ざっくりイルカ関連コミュニティの一員だった。

今から思えば、わけが分からない熱気に満ちていた。はちゃめちゃで、混沌としていた。そのコミュニティの推進力となった人たちの中には、「精神世界」の探究に関心を持つ人も多かった。イルカと精神世界がどうつながるのかと不思議に思う人も多いだろうが、「イルカとテレパシーで会話した」などという人が平気でいた。冗談だと思うかもしれないが、本当だ。もっといえば、村山さんの研究者としての先達であるジョン・C・リリー博士は、イルカと神秘主義的な精神世界探究を結びつけた人物でもある。

そんな浮ついた雰囲気の中で、村山さんは「イルカと話をしたい」と心に秘めていた。

ブームが去って、人々は去った。ぼくも海のほ乳類について書くことが少なくなり(ペンギンを経て上陸を果たした、と自称している)、イルカとテレパシーで話したりする人などは神秘主義の向こう側に行ってしまった。そんな中も後も、村山さんは1人「イルカと話をしたい」という願いを実現するべく奮闘していた。そして、20年以上かけて、ここまでたどり着いた。

当時を知るからこそ、それが非常に価値のあることだと強く思う。誇らしくも思う。

あらためて、まとめる。

村山さんの「イルカと話す」研究は、1989年(平成元年)に始めたイルカの視覚についての研究から始まり、90年代なかばから後半にかけて「イルカの三段論法」に代表されるように、モノと記号との関係を順を追って理解させる認知科学的な研究にまずは到達した。この時点で、「イルカの賢さを示す研究」というふうに、世間では受け取られていたふしがある。また、村山さんは、この頃の研究で、現在の研究の相棒である、シロイルカのナックに出会っている。

そして、21世紀になって、4種類のモノ(フィン、マスク、バケツ、長靴)を、村山さんが「ナック語」と呼ぶ鳴音と、アルファベットの記号を対応させる人工言語にまで到達した。わずか4つの語彙だが、ナックは声でモノを指すことができ、モノを見るとその名を呼ぶことができる。また、対応させたアルファベットとの関係も理解している。今後、村山さんは、名詞に留まらず、動詞を教えようとしている。

これは、「イルカと話す」というテーマについて、現在のところの最高到達点だ。これまでは、研究者の「思い込み」だったり、一方通行的にイルカに指示を伝える研究しかなかったところに、客観性を備えた、双方向的なコミュニケーションを実現したのだから。

そこに、ナックが人の言葉を真似できるという事実が加わる。考え合わせると、ナックがいつか人間の言葉で、それも日本語をある程度理解して、話し始める日が来るのではないかとつい先走ってしまう。

しかし、これについて村山さんも、荒唐無稽な話ではないと思っているようだ。石橋を叩いて渡る研究方針からして今すぐというわけにはいかないだろうが。

「ナックが、将来、人間に話しかけてくるとしたら、最初の言葉はなんだと思いますか」

そのように問うてみた。

「出しやすい音と、出しにくい音があるんですよ」と村山さん。

「高い音と低い音は出しやすいらしいんですが、中くらいの音が苦手みたいです。『ピヨピヨ』と高い声で言うのと、『オウ』っていうのは低い声で言うのは、うまく真似しますけど、わたしの名前『ツカサ』って、普通の高さで言うと、ちょっと出しにくいみたいです。それと、子音の区別がうまくできないんですね。だから『ツ』も『ウ』も『ク』も多分みんな同じになるんです」

なるほど。では、抑揚があって、子音がない母音でできた名前ならどうだろう。例えば、アイ、という名前のトレーナー。アイというファーストネームでも、藍川さんでも、会田さんでもいい。とにかく、そういうトレーナーさんが来て、毎日、接するうちに、ナックが「アイ、来て」とか「アイ、スキ」とか言うようになる、というのはどうだろう。

「それをやりたいんです。そこまで持っていきたいんですよ」と村山さんは、ふいに熱をこめて言った。

「そこまでいくには、「アイ」っていうのはこの人だっていうことと、この人のことを「アイ」と発音するんだと、分かっている必要がありますよね。そこは大丈夫な気がしています」

ナックは、誰かに「ナック!」と呼ばれても、真似をして返さない。一方で、同じ大水槽にいる別のイルカの名を呼ぶと真似をする。自分の名ははっきりと分かっているようだとのこと。

「それに加えて、「ボール、遊ぶ」とか、あるいは「エサ、欲しい」とか、そういったことをナックが言ってくれれば、もう私はそこでゴールかなと思ってるんですね。荒唐無稽な話って、皆さん思うかもしれませんが、何かナックはできそうな気が、私はするんです」

なお、この件について、長い時間をナックと一緒に過ごしてきた鴨川シーワールドの勝俣浩副館長にも話を聞いたところ、こんなふうに補足してくれた。

「ナックが最初に、何かを話すとして、それが、ただのあいさつではなくて、何かを要求する言葉だろうとは思います。エサというのは有り得ますけど、あるいは、『次、何するの?』みたいなかんじかな」

「うん、そうそう」と村山さんもうなずいた。

ぼく自身も、非常に腑に落ちた。

ぼくは、ほんの数十分しかナックと同じ空間にいなかったけれど、その間、ナックが見せてくれたのは、全身で表現されるあふれんばかりの好奇心だ。かかわるトレーナーに対して、次、次、次、と要求を出しているような気がしてならなかった。

これは、素人であるぼくのまったくあてにならない感じ方である。また、長い間接している人たちにしても、人間固有の感じ方のバイアスから見誤っている可能性もある。

しかし、イルカが、ある程度の概念と語彙を共有して、こちらに話しかけてきたらどうか。その時は、ずっと「イルカの気持ち」が少しは分かるに違いない。

そして、その先には何があるだろう。ナックだけではなく、ほかのシロイルカとも、いや、ほかの種類のイルカとも「話す」ことができるだろうか。ひとつ実例が示されれば、世界中のあちこちで試みられるようになるだろう。実際、アメリカには、野生のカマイルカと話そうと水中に録音装置や発話装置を持ち込んでがんばっているグループもある。

村山さんは言う。

「実は、私も、研究している途中から考え始めたことなんですが、イルカと話せるようになるというのは、やはりそれだけに留まらない意義があるかもしれません。ヒトが言葉を通じさせることができないほかの動物などと意思を疎通させるにはどうしたらいいか、少なくとも、そのヒントになるのではないかと思っています。また、この研究成果が、そういうものに直結するわけではなくても、何か認識が変わるというか、心根が変わってくるかもしれないという気がして、まずは自分のゴールを目指してみようと考えています」

確かに、認識が変わり、心根が変わる。ぼくもそう思う。

ソロモンの指環は本当にあるかもしれないのだ。

本当にその先には何があるのだろう?

村山さんの研究の射程は、夢を追究する果てに、動物をめぐる認識を変えてしまうのではないか。これって、本当に、デイヴィッド・ブリンが描いたSF『知性化宇宙』的な世界への入口なんじゃないかと興奮を隠せない。作中のような戦争になってしまうのは困るけれど、イルカやチンパンジーがそれぞれの利害関係を持ちつつも、言葉を駆使し、ヒトと一緒に共通の課題を解決しようとするような未来。

奇しくも、ナックが呼びやすい名前は、母音で構成される音。先ほども例え話に登場させたように、「アイ」などが好適だ。そして、「アイ」といえば、京都大学霊長類研究所の天才チンパンジーアイをつい連想する。ちょっと怖いくらいですらある。

落ち着け>自分、と言い聞かせている。

<追記>

「イルカが人の言葉をしゃべるかもれない」と筋立てて述べてきた。村山さんの研究は四半世紀にわたって、ゆっくりその方向へと進んできており、今、かなり実現性が高まってきた段階にある。連載を通じて、多くの読者がこの興奮を共有してくれた。

と同時に、このような質問も受けた。

「なぜ、イルカの「言葉」を理解しようとするのではなく、こっちの言葉を教えようとするのか」

一理あると思う。実はこの質問は、村山さんもよく受ける、いわばFAQ(頻出質問)だそうだ。

村山さんから届いた回答を掲載しておく。

「イルカの言葉を探ろうとする研究は1970年代からありまして実に多くの研究が行われてきました。『イルカ語辞典、間もなく完成』と報じられたこともあります。しかし、結局、まったく何の成果も得ることができませんでした。気の遠くなるような研究の努力の結果、それでも実現できなかったという歴史を踏まえて、『それならば……』ということで,意思疎通のための人工言語を教えるように方針を転換したわけです。教える言葉は『人間の言葉』であっても、何も意思疎通ができないでいるより、少しでも彼らの情感を知ってあげる方策になるのではないかと考えたからです。目的はそこにあるんです」

(2015年5月 ナショナル ジオグラフィック日本版サイトから転載)

1960年、山形県生まれ。東海大学海洋学部教授。博士(農学)。1984年、東北大学を卒業後、1991年、東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。水産庁水産工学研究所(現・水産総合研究センター)、東京大学を経て、現職。主に飼育下のイルカを対象に、認知機能やコミュニケーション能力を研究している。『イルカの認知科学――異種間コミュニケーションへの挑戦』(東京大学出版会)、『ナックの声が聞きたくて! "スーパー・ベルーガ"にことばを教えるイルカ博士』『海に還った哺乳類 イルカのふしぎ』(講談社)『続イルカ・クジラ学』(共著、東海大学出版会)など、著書多数。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、『天空の約束』(集英社文庫)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、世界の動物園のお手本と評されるニューヨーク、ブロンクス動物園の展示部門をけん引する日本人デザイナー、本田公夫との共著『動物園から未来を変える』(亜紀書房)。

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。