アスリートは風邪ひきやすい? スポーツ医が語る真実

たくましい肉体と超人的な身体能力を持つトップアスリートたちは意外と風邪を引きやすいという。適度な運動によって免疫機能が上がることが知られているが、「激しい運動」は逆に免疫機能を下げてしまうらしい。アテネ、北京、ロンドンのオリンピックで日本代表選手団本部ドクターを務めた早稲田大学スポーツ科学学術院教授の赤間高雄さんに、「運動と免疫の関係」を解説してもらった。

国際スポーツ大会中に起こる病気は風邪がトップ

生まれつき身体能力が高く、日夜ハードなトレーニングを重ねているアスリートは一般の人よりもずっと頑丈な体をしているに違いない。めったに風邪など引くはずもない――。そんなイメージがあるが、実はそうでもないらしい。

「ハードなトレーニングをするアスリートは一般の人より免疫機能が低下しやすく、むしろ風邪を引きやすいんです」と指摘するのは赤間さん。長年、オリンピックの日本代表選手団本部ドクターとしてトップアスリートたちと接し、現在は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会メディカルディレクターを務めるスポーツ医学の第一人者だ。

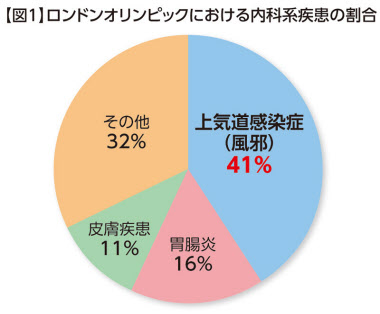

実際、レクリエーション程度に運動している人よりもアスリートのほうが風邪を引きやすいことを確認した論文もある(Med Sci Sports Exerc. 2007;39:577-86.)。2012年のロンドンオリンピック開催中に病気で医務室を訪れた選手のうち、最も多かったのは上気道感染症(風邪)で41%を占めた(Br J Sports Med. 2013;47:407-14.)。「1位が風邪、2位が消化器系疾患、3位が皮膚の疾患。ロンドンオリンピックに限らず、大きな国際大会で起こる内科系疾患の順位はいつも決まっています」(赤間さん)

一般人からすれば意外な話だ。筋骨たくましいアスリートたちは、なぜ風邪を引きやすいのだろうか?

激しい運動によって免疫機能が下がる

スポーツ医学の世界でよく免疫機能の指標に使われるのはSIgA(分泌型免疫グロブリンA)。唾液、消化液、涙など粘膜の表面に分泌される液に含まれる抗体で、ウイルスや細菌をつかまえて粘膜内部に侵入するのを防いでいる。唾液に含まれるので検査しやすいうえ、血液中に増えた時に結果的に唾液にも出てくるストレスホルモンなどと違って、分泌されたその場で働くので、量が多ければ免疫機能が高いと単純に判断できる。「つまり、たくさん分泌されれば風邪を引きにくいことになります」と赤間さんは説明する。

38人のヨットレース選手の唾液に含まれるSIgAの量と風邪の罹患率を調べた研究によると、SIgAが30%低下すると3週間以内に風邪を引くリスクが28%に、60%低下すると風邪を引くリスクが48%に上がった(Med Sci Sports Exerc. 2008 ;40:1228-36)。

「運動をしていなかった人が適度な運動をするとSIgAは上がりますが、強度の高い運動をすると逆に下がります」(赤間さん)

どの程度の運動であればSIgAが上がり、どの程度だと下がるのか気になるところだが、赤間さんによると「高強度の持久運動、例えば、最大酸素摂取量の75%で1時間の自転車運動をすると分泌量が下がったと報告されており、フルマラソンでは確実に下がる」という。

赤間さんらは運動習慣のなかった高齢者たちに運動をしてもらい、SIgAの変化を調べたことがある。「1日7000歩」「高齢者用の運動教室での運動を週2回」「30分のウオーキングを週5回」、いずれの場合もSIgAがそれ以前よりも上がることが確認された。

一方、大学院生たちにフルマラソンをしてもらった結果、大幅にSIgAが下がり、翌日になっても回復しなかった(体力科学 1998;47:53-62.)。

日常的に運動しているアスリートの場合、普段は一般人よりも免疫機能が高い傾向がある。ところが強化合宿などでハードなトレーニングをすると、その期間は大きく下がり、風邪を引きやすくなるという。「陸上長距離など持久系競技の選手は特に練習量が多くなりがちなのでリスクが高いです」(赤間さん)

適度な運動は免疫機能を上げるが、激しい運動は逆に下げてしまうのだ。

ストレスによって分泌されるコルチゾール

なぜ激しい運動をすると免疫機能が下がるのだろう? 赤間さんは「運動は体の状態を変化させるという意味で、ストレスの一種なんです」と説明する。ご存じの通り、適度なストレスは活力を生むが、強いストレスは健康を損ない、病気を発症するリスクが高くなる。運動も基本的に同じというわけだ。

「体にストレスがかかると内分泌系、自律神経系、そして免疫系が元の状態に戻すために反応します。ストレスによってコルチゾール(副腎皮質ホルモン)というストレスホルモンが分泌されますが、このコルチゾールに免疫を抑える作用があるんです」(赤間さん)

免疫機能は常に高ければいいというものでもない。花粉症やアトピー性皮膚炎などに代表されるアレルギー疾患は、免疫機能が働き過ぎて起こる病気だ。いずれにせよ、ストレスがかかるとそれに耐えるためにコルチゾールが分泌され、その影響で免疫機能が下がってしまうという。また、運動以外のストレスでもSIgAが下がることも分かっている。

大会に出場しているアスリートにとって風邪は大敵だ。風邪など引いていたら、当然パフォーマンスは落ちて本来の実力が発揮できなくなる。まして、ハードトレーニングで免疫機能が落ちやすいアスリートは一般人以上に風邪対策を考えなければならないだろう。

「アスリートの風邪対策には大きく2つの方法が考えられます。1つは免疫機能が下がらないようにキープすること。もう1つはウイルスや細菌に感染しないように防御することです」(赤間さん)

乳酸菌でSIgAが増えたという報告も

まず、免疫機能を下げないようにする方法について。毎日SIgAなどを測定しながら練習し、オーバーワークにならないように注意できれば理想的だが、誰でも手軽に測定できるものではない。「まだ十分なエビデンスがあるとはいえない段階だが、鍼(はり)やマッサージなどの物理療法、ヨガやアロマテラピーなどのリラクセーションによって一時的にSIgAが上がったという報告はある」(赤間さん)という。

栄養素では、ビタミンAが不足するとSIgAが下がり、またビタミンDの血中濃度を高めることでSIgAが高まる可能性が示されているほか、「最近は乳酸菌も注目されている」(赤間さん)。継続的な乳酸菌の摂取によって唾液中のSIgAが増えたという報告もある(体力科学 2015 ;64:315-22.)。

第2のポイントである風邪の感染を防ぐには「手洗い」が基本だ。風邪やインフルエンザのウイルスは飛沫感染であり、感染者のせきやくしゃみに乗って外に出てきて、おおむね1m以内に落下するような大きくて重い粒子に含まれるウイルスが感染の原因になる。何かのはずみでそれが手に付き、その手で鼻や口を触ることで感染してしまうことが多い。そのため、まめに手を洗い、ウイルスを洗い流すことが有効になる。

マスクは感染者が装着してウイルスをまき散らさないようにするものであるが、満員電車などで近距離から他人のせきやくしゃみを自分の口や鼻に直接浴びる可能性がある場合は、マスクを使うことも予防に役立つ可能性がある。一方、「風邪のウイルスは約20分で粘膜に侵入するといわれているので、うがいはあまり予防効果を期待できません」と赤間さんは話す。

これから、風邪やインフルエンザのシーズンがやってくる。健康のためにしている運動で健康を損ねては台無しだ。手洗いで感染を防ぐとともに、オーバーワークで免疫機能を落とさないように注意しながら運動を楽しみたい。

(ライター 伊藤和弘、図 増田真一)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。