最初にポテサラはNG 食後高血糖抑える飲み方の鉄則

お酒と血糖値(下)

多くの人が気にする「血糖値」。肥満が気になるのはもちろん、将来糖尿病になるのは何とかして避けたいものだ。

◇ ◇ ◇

「食事と一緒にお酒を飲むと血糖値の上昇は抑えられる」――。

前編では最近の研究報告を基に、糖尿病専門医で、緩やかな糖質制限「ロカボ」の提唱者、北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんから、「アルコールは血糖値にとって、敵ではない」というお墨付きをいただいた。

私もそうだが、これまでは「アルコールは血糖値を上げるの? それとも下げるの? いったいどっち!?」とモヤモヤしていた酒好きもいたと思うが、前編を読んでだいぶホッとしたのではないだろうか。

私事ながら、自分自身が食後高血糖であることが判明したことは、卒倒しそうなほど驚いた。こんな仕事をしているくせに血糖値180mg/dL(食後2時間後の値)ってどうよ…。なお、食後2時間の血糖値が140mg/dL以上の場合、食後高血糖と診断される(詳しくは前編「本当はどうなの? 常識覆すお酒と血糖値の関係」をご参照ください)。

糖尿病家系で、将来糖尿病のリスクが高い身としては、今後の食事、そしてお酒の飲み方には注意せねばなるまい。念のためお伝えしておくが、これは私だけの問題ではない。山田さんによると、日本人の半分近くは食後高血糖の可能性があるというのだから、人ごとではない! 特に昼食後に眠くなったり、集中力がなくなる人は要注意である。

では、食後高血糖を抑えるためには、どんな飲み方をするのがいいのだろうか。

いくらお酒が血糖値の上昇を抑えるといっても、糖質たっぷりのお酒を飲むとなると、「ホントに大丈夫?」とグラスを持つ手が止まってしまう。特に日本酒は、糖質を多く含むと言われているだけに、手を出すのを躊躇(ちゅうちょ)してしまうのではないだろうか? 正直、私も食後高血糖が判明してからというもの、日本酒は恋しいものの、あえて糖質ゼロの本格焼酎ばっかり飲んでいる。

また、食後高血糖の恐ろしさを知ってからというもの、おつまみに関しても気になって仕方がない。前編で紹介したオーストラリアの研究(Am J Clin Nutr. 2007;85(6):1545-51.)から、実験で糖質の多いパンをアルコールと一緒に摂取すれば血糖値の上昇が抑えられるという結果が得られているものの、その抑制度合いにはおのずと限界があるだろう。糖質たっぷりの焼きそばやポテサラをガンガン食べたら、さすがにマズイだろう……。

どんなお酒を選べばいいか、そしておつまみは何にすればいいのか――。ここはしっかり山田さんに確認しておかねばならない。

「糖質の少ないお酒を選ぶ」というのが鉄則だが……

山田さんは、血糖値を上げにくい、緩やかな糖質制限「ロカボ」を推奨していらっしゃいますが、アルコールを絡めた場合、どんな飲み方をすれば実現できるのでしょうか?

「前回もお話ししたように、血糖値を上げるのは糖質です。ですから、糖質面から見たお酒選びの鉄則は、『糖質の少ないお酒を選ぶ』ということになります」と山田さんは話しつつ、次のようにフォローしてくれた。

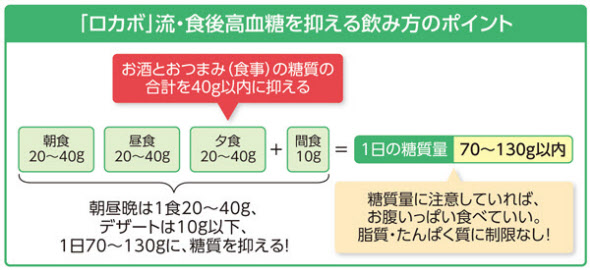

「しかし、お酒には個人の好みがはっきりあります。極端に糖質が多いお酒は避ける(もしくは量を控える)にしても、苦手(嫌い)なお酒を選ぶことはありません。ぜひ好きなお酒を楽しんでください。ただし、食事(おつまみ)とお酒の糖質量を合計して、40g以内(1食当たり)に抑えるようにしてください。ここがポイントです」と山田さんは話す。

山田さんが提唱している緩やかな糖質制限「ロカボ」では、1食当たりの糖質量を20~40g以内に抑えることを推奨している(1日当たりでは間食10gも含めて70~130g以内に抑える)。これにより、食後高血糖になるリスクを抑えようというものだ。1食トータルで40g以内に抑えるためには、糖質が少ないお酒を選んだほうが有利。その分、おつまみの選択できる幅が広がるというわけだ。

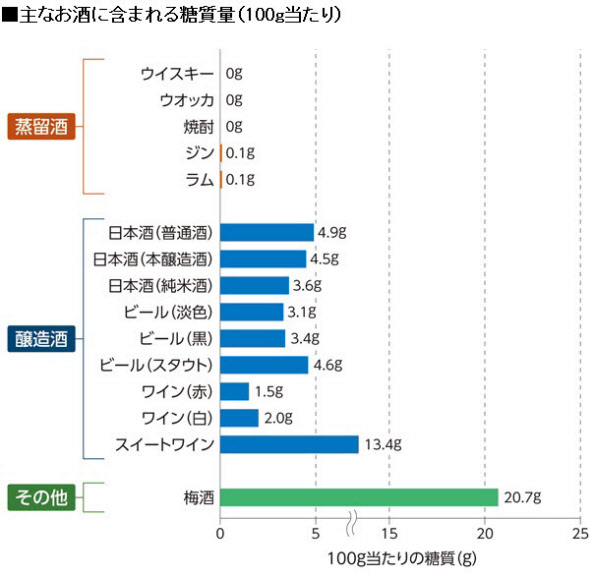

「糖質量が少ないお酒の代表は、本格焼酎、甲類焼酎、ウイスキー、ウオッカ、ジンなどの蒸留酒で、糖質ゼロ(またはほぼゼロ)です。一方、醸造酒は比較的糖質を多く含んでいます。中でも日本酒、ビール、紹興酒などは糖質を多く含んでいます」(山田さん)

血糖値の観点からは、糖質ゼロの蒸留酒がいいのはよーく分かる。しかし暑い日はビールをゴキュゴキュッと飲みたいし、和食には日本酒を合わせて楽しみたい。そしてイタリアンやフレンチならワイン(スパークリングワインも含む)と合わせたいと思うのが左党である。

先生、ロカボ的に醸造酒はNGなんでしょうか?

「いえいえ、そんなことはありません。醸造酒だって飲んでもいいんです。先ほども触れたように、1食トータルで40g以内に抑えればOKです。醸造酒の中では、ワイン(スパークリングを含む)は糖質量が低いという特徴があります。もちろん銘柄にもよりますが、赤でも白でもスパークリングワインでも、3杯程度飲んでもおよそ5g程度です。飲み過ぎなければ、あまり気にせず楽しめると思います」(山田さん)

「ワインを選ぶ際には『辛口』と表示されているものを選ぶといいでしょう。スパークリングワインの場合は、『extra brut』『brut nature』などと表記があるものが安心です(いずれも極々辛口という意味)。ただしデザートワイン、貴腐ワイン、そしてアイスワインはいずれも甘口で、糖質がとても多いので、飲むなら少量に抑えましょう」(山田さん)

先ほどのグラフを見ると、確かにワインは醸造酒の中では糖質が低めだ。それに比べ日本酒は100g当たり3.6~4.9gと赤ワインの3倍程度の糖質が含まれているではないか。食後血糖値を気にする人は、日本酒に手を出さないほうがいいのだろうか?(涙)

「糖質面から見れば、もちろん糖質が少ないお酒がいいに越したことはありません。でも好みや、食べ物との相性もあります。日本酒など糖質が多めのお酒を飲む際は、おつまみで糖質量を調整すればいいんです。糖質が多めの日本酒でも、1合に含まれる糖質は7~9g程度です。食事の糖質をうまくコントロールすれば、十分に楽しめますよ」(山田さん)

なるほど。寿司と日本酒の組み合わせなどとなると一気に糖質の制限量をオーバーしてしまいそうだが、他のおつまみであれば工夫次第で何とかなりそうだ。

このほか、低糖質あるいは糖質ゼロの発泡酒、カクテル・チューハイなども上手に活用してほしいと山田さんは話す。「酒造メーカーは現在、売れ筋商品である低糖質(もしくは糖質ゼロ)のお酒の開発に大きな力を注いでいます。味もどんどんおいしくなっています。合成甘味料を使っていると『体に悪いのでは…』と心配する方もいらっしゃいますが、日本で認められている合成甘味料は、安全性が確認されており、神経質になる必要はありません。血糖値も上げません」(山田さん)

お酒は食事と一緒に楽しむもの、お酒だけを飲むのはNG

左党の中には糖質を気にするあまり、おつまみを食べず、酒ばかり飲んでいる人が少なからずいる。実際、そういう人を見ると、みるみるうちに痩せていくのだが、健康面が心配である。

そう話すと、山田さんは「お酒は食事と一緒に楽しんでください!」と強く話す。

「お酒は、お酒だけで飲むのではなく、食事と一緒に楽しむものです。お酒だけを飲み、酔うことを目的にすると、健康を損なう飲み方になる可能性があります。一方で、食事とともにお酒を飲めば、血糖値の上昇を抑える『体にいい飲み方』になります」(山田さん)。フランスの食文化では、食事とワインとの組み合わせ(マリアージュ)を大切にするが、それは健康面でも理にかなったことなのだと山田さんは話す。

さらに、「前編でお話ししたように、それによって血糖値を下げることが分かっています。太ることを気にして、お酒単体で飲む方もいらっしゃいますが、これを続けていて、昏睡状態など重篤な症状を誘引するアルコール性低血糖を生じた方もいます。アルコール性低血糖を防ぐためにも、おつまみを一緒にとったほうがいいのです」(山田さん)

先ほど、蒸留酒は糖質がほぼゼロだと紹介したが、ウイスキーなどの強い酒を単体で飲み続けるのはお勧めできないと山田さんは話す。「12カ国の35~70歳の成人、約11万5000人を対象にした、アルコール消費と心血管疾患、がん、外傷、死亡率などとの関係性を調べたコホート研究(Lancet. 2015;386:1945-54.)から、強いお酒(高アルコールのお酒)を飲む人は、ワインやビールなどの醸造酒を飲む人よりも、死亡率、脳卒中、がん、外傷などのリスクが高いことが明らかになっています」(山田さん)

そういえば若い頃に泥酔し、転んで靭帯を痛めた際に飲んでいたのはウイスキー単体だったっけ……。しかもロックでガンガン。

山田さんは、「蒸留酒を飲むのなら、炭酸で割ったハイボール、または水割りにするといいでしょう」とアドバイスする。確かに、ウイスキーにしても、焼酎にしても炭酸で割るハイボールが人気だ。蒸留酒でも、割って飲めば食事とも合わせやすい。

さて、お酒については、"酒量"に触れないわけにはいかないだろう。前編で紹介したように、お酒が血糖値の上昇を抑える効果が期待できるとなると、ちょっと多めに飲んでもよさそうだが、先生どうなのでしょう?

「アルコールそのものは、発がん物質とされていますし、一定量以上飲むと正の相関をもって死亡リスクを上げていきます。やはり飲酒量は適量に抑えてください。具体的には、国が定める適量飲酒である純アルコールで20gが目安です[注1]。日本酒でいえば1合、ビールなら中ジョッキ1杯、ワインならグラス2~3杯程度です。ただし、アルコールの強さ(耐性)には個人差もあります、このデータはあくまで観察疫学研究から推定した目安と理解してください」(山田さん)

おつまみのポイントは、たんぱく質と油をしっかりとること

次は、お酒と組み合わせる「おつまみ」。食後高血糖を抑えるためには、具体的にどんなメニューを選べばいいのだろうか。

「食後高血糖を避けるためのポイントは、何と言っても糖質の少ないメニューを選ぶこと、そして鶏肉や豆腐などのたんぱく質を多く含む食品、オリーブオイル、ナッツ、魚に多く含まれるオメガ3[注2]、バターや生クリームなどの良質な油をしっかりとることです。たんぱく質や油を先に摂取しておくと、血糖値の上昇が抑えられます。晩酌時にたんぱく質をしっかりとっておけば、筋肉の合成スピードも上がって、ロコモ[注3]対策にもなりますよ」(山田さん)

[注1]純アルコール量=アルコール度数(%)×0.01 ×お酒の量(mL)×0.8 で計算できる。アルコール度数5%のビールを500mL飲酒するならば、純アルコール量=5×0.01×500×0.8=20g。

[注2]オメガ3とは、n-3系多価不飽和脂肪酸の通称。α-リノレン酸、EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)などのこと。体にいいと言われる油の一例。

[注3]ロコモティブシンドロームの略。骨、関節、神経、筋肉などに障害が起こり、立つ・歩くなどの日常生活を送る上で重要な機能が低下する状態。

先生、居酒屋メニューでいえば、具体的にはどんなおつまみがいいのですか?

「枝豆、唐揚げ、冷ややっこ、焼鳥(塩)、そして刺身、カルパッチョなどもお勧めです。どうです? 居酒屋の定番メニューでも選べるものはいっぱいありますよね。こうした糖質の少ないおつまみなら、お腹いっぱい食べてもいいんです」(山田さん)

「たんぱく質と良質の油は満腹になるまで食べて大丈夫です。この2つを中心にした食生活をしている人は満腹感によってエネルギー摂取をコントロールできます。怖がらずとも、満腹になってもいいのです」(山田さん)

「お腹いっぱい食べてもいい」――。血糖値を気にする人は、常に「腹八分目にしなさい」と言われているので、この一言は暗闇にさす一筋の光のように見えるのではないだろうか? 山田さんによると、「たんぱく質や油を中心とした食生活をしている人は、満腹感を与える消化管ホルモン『ペプチドYY』がよく分泌され、さらにその状態が長く保たれる」そうだ。一方、「糖質中心の食生活をする人はペプチドYYが分泌されにくいため、特に肥満の人は食後2時間もすると空腹を感じる傾向にある」という。

確かに、肉や魚、そして大豆食品をはじめとするたんぱく質や油は腹持ちも良く、しっかり食べておくと間食を必要としなくなる。油もOKというのは、食べることが好きな左党にはありがたい。ただし、「古い油(酸化した油)、それにトランス脂肪酸(植物油を加工する際に生じる油の一種で、過剰摂取は健康に悪影響があることが指摘されている)は避けてください」と山田さんは話す。

そして、控えるべき糖質を多く含むメニューについては、「焼きそば、焼きおにぎり、パスタ、ピザなど、糖質が多いおつまみを食べたい場合はラストにしましょう。先にたんぱく質や油を十分にとっていると、血糖値上昇が若干でも抑えられます。そして、先にたんぱく質と油でお腹を満たしておけば、炭水化物メニューの量を食べ過ぎることもありませんよ」(山田さん)

居酒屋では、最初からポテトサラダ(すぐ出ることが多い)を頼む人もいるが、これはNG。「『ポテトサラダは野菜だから』などと言う人もいますが、血糖値の面からは避ける(もしくは量を控える)べきです。ポテトサラダのじゃがいもは、1個(100g)で糖質が17gにもなります。同様にコーンサラダもNGです。芋類やとうもろこしは主食と同じと考えてください」と山田さん。

なお、野菜に多く含まれる食物繊維には、糖の吸収を穏やかにする効果があるため積極的にとりたい。野菜の多くは糖質量が少ないが、ゆり根、かぼちゃ、レンコンは糖質量が多いので注意が必要。また、たまねぎ、にんじん、パプリカなども比較的多い。これらのとり過ぎには注意しよう。

知らず知らずのうちに糖質過多になっているおつまみを見直し、たんぱく質と良質な油中心のおつまみに変えることで、さまざまな病気を引き起こす食後高血糖を改善できる。また、昼食の内容などを見直せば、仕事の生産性を上げることも期待できそうだ。

ビジネスパーソンとして仕事のパフォーマンスを上げるため、そしてまた恐ろしい病気を誘引する食後高血糖を改善するためにも、今一度、飲んでいる酒の種類と食事の内容を一考しておきたい。

先生のアドバイス通りに食事を変えてみた結果は……

前回も紹介したが、以前の私の食後血糖値は軽く180mg/dL超え。「糖尿病と診断されてないもーん♪」(空腹時血糖値は基準値内)ということもあり、糖質への意識が甘かったが、この結果を踏まえ「これはまずい…」と食事改善に着手した。

山田さんのアドバイスを基に1食当たりの糖質を40gに抑える食生活を1カ月したところ、何と食後血糖値が97mg/dLという好成績を得ることができた。

具体的にどうしたかというと、糖質量を簡単に測れるスマホのアプリ( 「糖質カウンター」というアプリ)を活用して、1日の食事を管理するようにしたのである。このアプリを使って食事を管理すると、前述したように、レンコンやにんじんといった意外なものにも糖質が多いことが分かり、摂取量を抑えるようになる。こうして、日常の食事に気を付けることにより、食後高血糖がだいぶ改善されてきた。

正直、大好きなチョコレートはやめられないのだが、山田さんも「間食(スイーツ)もしっかり楽しんでください(ただし糖質10g以内)」と話していたので、量を抑えつつ安心して食べている。

普段に飲む酒は、日本酒メインから糖質ゼロの本格焼酎(水割りかハイボール)に切り替え、外飲みの際には、日本酒やワインなどの醸造酒を楽しむようにメリハリをつけたところ、ストレスもたまらず、リバウンドもしていない。もう少しがんばって、体重もあと3キロ減らしたいところである。

ちなみに、糖質を食べても、食後に運動さえすれば血糖値は上がらない、などと言う人もいるが、それはどうなのだろう? せっかくの機会なので山田さんに聞いてみた。

すると、「食後に、運動することは、もちろん悪いことではありませんので、ぜひ実践してください。ただし、血糖値については、運動より食事の影響の方が圧倒的に大きいのです。ですから、食後に慌てて運動するより、食事で糖質をコントロールしたほうが効果的といえます」(山田さん)というお返事をいただいた。やはり食事面での取り組みが最優先なのだ。

◇ ◇ ◇

ここまでの山田さんの話をまとめると、アルコールが血糖値を上がりにくくしてくれることは確実ではあるものの、適量はあくまで純アルコール換算で20g。選ぶ酒は、糖質量が少ない酒が望ましい。糖質量が多い酒を飲む際は、おつまみで調整して、1食当たりの糖質量はトータル(酒込みで)40g以内に収める。おつまみは、糖質量を考慮し、たんぱく質&良質な油を主体としたものを選ぶのが理想ということだ。糖質を多く含むメニューは食事の最後(カーボラスト)にする。

改めて見直すと、これといって難しいことはなく、意識さえすればすぐにでも実践できることばかりである。これで血糖値がコントロールでき、将来の糖尿病のリスクが減る。さらには食後の眠気を抑え、集中力も維持できるならお安いもんではないだろうか。

左党はおいしいおつまみを食べながら、酒を飲むことを何よりの幸せと感じる人が多く、そのため気づかぬうちに糖質過多になっていることがある。この機会に今現在の自分の食後血糖値を把握し、糖質の摂取を上手にコントロールしながら、長―く、健康的に飲み続けたいものである。

(酒ジャーナリスト 葉石かおり、図版 増田真一)

[日経Gooday2019年10月8日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界