理系就活の隠れたミスマッチ 強みの専門性飛び出そう

通年採用時代の就活のトリセツ(3)

こんにちは。法政大学キャリアデザイン学部でキャリア論を教えている田中研之輔です。今回のテーマは、理系の就活です。

これから就職活動を始めるみんなは、新卒一括採用から通年採用への大きな歴史的変化に直面します。これは理系も無関係ではありません。企業も研究所の見学会を実施したり、学内で出前授業を展開したり、プログラミングコンテストを開いたり、様々な方法で早期に接触を図ろうとしています。

引く手あまたに見える理系就活の実情は…

研究室の中からは、就職活動を取り巻く全体の動きはみえにくいかもしれません。そこで理系学生の就活を取り巻く状況について、まず最初に次の3点を共通理解として押さえておきます。

(2)理工系学部での専門的な学びと社会が求める最先端のニーズとがズレている。

(3)研究室での実験や研究が忙しく、長期インターンなどでビジネス経験を積むのが難しい。(特に、大学院に進学した理系院生は、「研究が忙しすぎて、就活ができない」という悩みを抱えている)

概略すると、理系学生の採用ニーズは高まっている。みんなは社会的に必要とされている。けれども、大学での学びは閉鎖的なところがあり、学びの内容が社会的に求められていることと一致しているとは限らないというのが、理系学生が就活前に直面するミスマッチの実情なのです。

だからこそ、理系学生の先輩たちは、「研究室推薦やOB・OGの紹介」で内定先を決めてきたのです。業界・業種を問わず、数十社にエントリーする文系学生の就活とは、全く異なっていますね。

研究室推薦やOB・OG紹介での内定の全てを否定するわけではありません。就活に時間をとられるより、内定先をすぐに決めて、研究に従事するのは、大学生の本来の姿でもあります。

ただ、その半面で、次のような実態があります。「推薦で就活がなんとかなる」ため、そもそも就職の準備や対策をしない。研究室推薦やOB・OGに紹介されたごく限られた選択肢の中から選んでいる。

つまり、理系学生は社会的ニーズの高い希少人材であるのに、自らのキャリアを考えずに、キャリア選択をしている傾向があるのです。

「物理・数学、化学、生物・農学」を専攻する学生のキャリア選択は難しい?

それでは、理系学生は、どのようなことを意識しながら学生生活を過ごしたら良いのでしょうか?そのアドバイスを求めてPOL(東京・千代田)の加茂倫明社長にインタビューをしました。POLは、研究を頑張る理系学生のための就活プラットフォーム「LabBase(ラボベース)」を運用しているベンチャー企業です。

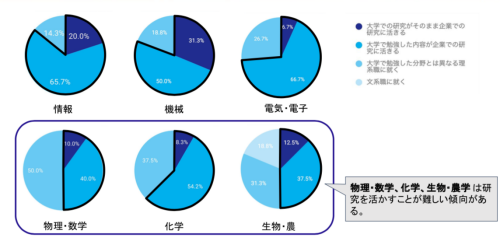

回答数に限りがあり、あくまで参考までの指標ですが、POLの調査によると、「物理・数学、化学、生物・農学」を専攻する学生たちは、「情報、機械、電気・電子」の専攻学生と比べると、大学での学びや研究の成果を仕事の現場で活かすことが難しいと感じているようです。

自身も理系学生(東京大学工学部を現在休学中)である加茂さんは、理系就活生の問題点について次のように指摘します。

(2)その可能性に気がつかずに、まず就職してしまう。入社してから自身のキャリアについて悩む。

「最近、石油化学を専攻している、ある学生と話していたら、石油系の会社しか見ていなかったんです。しかしよく聞いてみると、生産量の予測シミュレーション技術などを研究していました。もったいないですよね。ある程度、産業界について知っている社会人であれば、この予測シミュレーションのノウハウは、あらゆる産業に応用できるということに気付きます。というように、専門にとらわれすぎている学生は少なくありません」(加茂社長)

企業のニーズは学生の想像以上に多様になってきています。例えば生物学系の専攻であれば、多数の実験で仮説・検証を繰り返します。一見関係のないように見えますが、細かくPDCA(計画、実行、評価、改善)を積み重ねていくことができる人材というのは、例えばフィンテックなど新領域に取り組む金融機関でニーズが高まっていたりします。

産業界のニーズ、社会のニーズを把握して、広い視野で自らのキャリアを見通すことが不可欠です。それは、自己分析のように、自分の内側へと解を探す「内へのアプローチ」ではなくて、自身のこれまでの経験や学びと社会的ニーズとの接点を探る「外へのアプローチ」なのです。

専門以外にも視野を広げて

そして大切なのは、内定後、社会に出てからいかに働いていくかなのです。大学や大学院で専門分野を深めてきても、自らをその専門性の檻(おり)に閉じ込めてはいけません。変化の激しい時代に必要とされる最先端のテクノロジーを自ら習得していく。大学卒業後も、自ら継続的に学び続ける必要があります。

加茂社長も「これから求められるのはT型人材」と言います。T型人材とは、特定の分野を深く究めつつ、それ以外の多様なジャンルについても幅広い知見を持った人材のことです。「もともと米国の大学の研究室は相互交流が盛んで、午後のティータイムに異なる分野の研究者が集まって自由に意見交換する習慣があります。最近はAIも他の分野との掛け算になってきている。今後日本も研究分野の境界がなくなっていくと思います」。研究分野に進むとしても、視野を広げる必要が出てきているということです。

変化に対応しながら、変幻自在にキャリアを形成していくことは、理系学生にも、文系学生にも、人生100年時代を生き抜いていく働き方の作法です。

最後に加茂さんから理系学生へのアドバイスをもらいました。

「みなさんのこれからのキャリアの可能性を過小評価しないでください。学生時代にできるだけ、企業のプチ体験を積み、働くリアルを学んでください。自ら積極的に社会人の先輩の話をきく機会を増やしていく。研究室での専門的な学びと社会に出てどう働いていくのか、この両方をそれぞれ大切にしてください」

一人でも多くの理系学生が、それぞれの可能性を最大限に発揮できるキャリアトランジッション(=移行)を経験していくことは、この国のイノベーションにも良き影響を与えていくことになるはずです。

1976年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、メルボルン大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員をつとめる。2008年に帰国し、法政大学キャリアデザイン学部教授。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。企業の取締役、社外顧問を14社歴任。著書に『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術』(日経BP社)など。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。