高専発スタートアップはクラウド型 全国に卒業生の輪

高専に任せろ!

高等専門学校(高専)が輩出しているのは専門性の高い技術者だけではない。身の回りの社会課題を探し出して解決する、その経験や行動力が起業に結びつくケースも増えてきた。今回の「高専に任せろ!2019」は高専出身者によるスタートアップ企業編だ。高専らしい独自の視点や人脈を強みに、飛躍を狙うきら星を追う。

迷彩服を着た自衛官たちがかじりつくのは武器ではなくキーボード。ネットワークの向こうでは米軍チームが対峙している。会場のモニターでは日米両チームのスコアが可視化され、幾何学模様のように並ぶ――。

これは情報セキュリティー技術を競う競技大会「CTF」(キャプチャー・ザ・フラッグ)の一場面だ。多くはチームごとに競い、隠された答え(フラッグ)をセキュリティーのスキルを駆使して探し出す。サイバー防衛の実践的技能を磨くトレーニングとしても注目度が高い。運営には大手通信会社などが関わり、国内外で同様のイベントが開かれている。

ただ競技大会として成立させるには、各チームの状況をリアルタイムで集計し、ポイントを可視化するなど「舞台装置」が必要となる。CTF運営を支えるシステムを手掛ける企業のひとつが、ソフトウエアやシステム開発のスタートアップ、ヘマタイト(東京・品川)だ。

同社が開発した「CTFKit」と呼ばれる支援ツールは、CTFの大会向けに参加者の得点を集計するサーバーと、結果を可視化するサーバーを組み合わせた日本初の製品。大会開催の手間を大幅に圧縮できる。これまでに東京大学大学院情報学環などへの納入実績がある。

高専出身者が集うスタートアップ

スタートアップの集積地として知られる東京・五反田。ヘマタイトのオフィスは雑居ビルの4階にある。

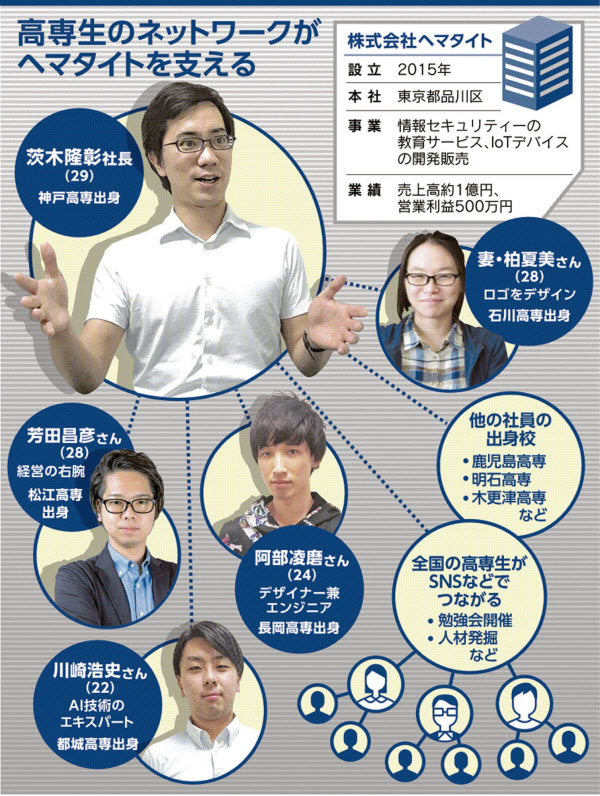

23人いる社員の9割が高専出身者だ。出身校はバラバラで全国各地にまたがる。昔風にいえば高専出身者が集う「梁山泊」。今風に表現するなら、高専出身者がネットワークでしなやかにつながった「クラウド高専」とも言うべき、独特の組織を形成している。

8月の夕刻にオフィスを訪れた。マンションの一室のようなリラックスした雰囲気だ。デスクにはPCモニターがずらりと並び、部屋の隅に社長の茨木隆彰さん(29)が陣取っていた。

茨木さんは瀬戸内海に面した兵庫県姫路市で育った。プログラミングを学ぶため神戸高専の電子工学科に入学。在学中から「自分の力を試したいから」と、4年生の夏にはふらりと家出して上京するなど行動派だった。

家出から戻った後も、たびたび東京へ赴いてはプログラミングのイベントに顔を出し、友人を増やした。そして卒業とともにアルバイト先だったIT企業に入社した。

仕事では妥協しない。在籍したIT企業でのことだ。大手電機メーカーと共同で構築したインターネットの接続機器が動かず、IT企業側のミスだと指摘された。だが茨木さんは引き下がらず、電子工学の知識を動員して無線による計測装置を自前で製作。メーカー側のミスを見事に証明してしまった。

IT技術に対する嗅覚は人一倍だ。世界中のウェブアプリケーションや仮想通貨「イーサリアム」に使われるプログラミング言語「GO言語」について、「実行速度が速く書きやすい。バランスのとれた言語だ」(茨木さん)と早くから注目。国内初の解説書の執筆に携わっている。

論理的な文章を書くことは得意で、「高専時代にA4判10枚分ほどのリポートを毎週課されていたからですかね」と笑う。

IT企業2社を経て、「自分でやりたい仕事を追い続けたいから」と起業を決意。大手電機メーカーに勤めていた松江高専出身の芳田昌彦さん(28)を口説き落として右腕とし、創業した。

いかりを模した同社のロゴは、海と縁がある茨木さんのために、妻で石川高専出身の柏夏美さん(28)がデザインした。

現役の高専生も参加 全国にネットワーク

創業当初、ヘマタイトの事業を支えたのは、SNS(交流サイト)などでつながった高専生。茨木さんは「インターネットさえあれば、全国どこでも世の中に役立つ仕事ができるぞ」と呼びかけ、高専生にアルバイトでプログラミングなどを手伝ってもらった。

茨木社長のメッセージは社名の由来にもつながる。ヘマタイトとは「赤鉄鉱」。いわゆる鉄鉱石の一種で、地球上に最も多く存在する鉱石とも言われる。車や船など「何でも作れる」素材だ。

高専生ネットワークのつながりから社員に迎え入れた人材もいる。

都城高専出身の川崎浩史さん(22)もその1人。ウェブサーバーの設計や人工知能(AI)の深層学習といった専門性の高い案件を手がけるエキスパートだ。「学問と仕事を両立したい」という川崎さんの願いを茨木さんは快諾。現在は東京理科大学理学部第2部に在籍し、夜間は数学理論を学ぶ。昼間はヘマタイトでCTFの情報を集約するサーバーのメンテナンスをこなす日々だ。

また長岡高専出身の阿部凌磨さん(24)も高専生ネットワークを通じてヘマタイトを知り、自分からアプローチした。

同じく高専出身者が設立したスタートアップのフラー(千葉県柏市)にいたが、「働きやすい環境に魅力を感じた」といい転職。エンジニアとなった。プログラミング技術は電子制御工学科仕込み。CTFのシステムではユーザーインターフェース(UI)の開発を担う。

高専はもともと昭和の高度経済成長期に、中核的技術者育成のために全国に設立。機械や化学など製造業に関わる学科が充実している。一方で、パソコンが家庭に普及した1990年代以降に生まれた世代の高専生からは「プログラミングの専攻が物足りない」といった嘆きの声も多かった。

産業構造の変化への対応は、高専が抱えてきた構造的な課題だった。

ヘマタイトのあり方は、そうした課題へのひとつの突破口かもしれない。茨木さんは「他校の高専生同士でやりとりをしていても一体感がある」と話す。たとえ違う高専の出身者同士でも、同じ「高専文化」を共有しているため、心理的な距離をすぐに縮められる。

実際インターネット上では以前から高専生同士の交流が盛んだった。強固なネットワークの存在こそが、クラウド高専が立ち上がる基盤だったと言えるだろう。

茨木さんは高専生向けセキュリティーコンテストの運営にも関わる。また現役高専生らと勉強会を開催し、子ども向けプログラミング教室の講師も務める。自ら輝くだけでなく、原石を発掘し、磨くことにも力を注ぐ。

こうしたつながりから新たなクラウド高専が生まれ、第2、第3のヘマタイトが羽ばたくかもしれない。

高専出身者の受け皿広がる

高専は工学系などの高いスキルを持つ技術者を養成しているが、大学に比べると一般の知名度は高くない。高専出身者が採用実績のある企業以外に活躍の場を求めた場合など、「キャリアの受け皿が不十分」という指摘はかねてあった。

教育サービスを手掛ける高専キャリア教育研究所(東京都稲城市)の菅野流飛社長は、「かつて高専の存在は、ITのスタートアップ企業から認知されていなかった」と振り返る。創業20年の大手IT企業ですら、最近までインターンシップ(就業体験)の募集対象に高専生を含めていなかったほどだ。そうした環境は、高専出身者らの地道な訴求により、少しずつ改善しつつある。

高専がカバーする学問領域も広がってきた。工学系だけでなく、人工知能(AI)やあらゆるモノがネットにつながる「IoT」など先端分野でも成果が出ている。

高専生のキャリア支援を手掛ける高専ベンチャー(東京・千代田)の沢木陽太郎社長は「ITのスタートアップ企業は技術に課題を抱えていることが多い。高専生が力を発揮できる可能性は高い」と述べる。高専出身者が新興企業や新たな事業領域で活躍する機運は高まっている。

(企業報道部 橋本剛志)

[日経産業新聞 2019年10月7日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界