足の衰え防ぐ「筋肉・骨貯金」 習慣にしたい運動は?

要介護を招く将来の骨折・転倒を防ぐ

65歳を過ぎて要介護になった人の主な原因に「脳卒中」「認知症」「老衰」に加えて、「骨折・転倒」と「関節疾患」がある。これらを予防し、年をとっても自立して楽しく生活していくために、若いうちから心がけるべきことは何だろうか? 骨代謝に詳しく、高齢者医療とリハビリテーション医療の第一人者である原宿リハビリテーション病院名誉院長の林泰史さんに聞いた。

骨量と筋肉は30歳前後から減り始める

足腰の衰えは健康寿命に直結する。高齢者の中には、転んで脚の骨を折ったことをきっかけに歩けなくなり、要介護になってしまう人が少なくない。

2016年の「国民生活基礎調査」によると、高齢者が要介護になった原因の第4位が「骨折・転倒」で12.1%、第5位が「関節疾患」で10.2%となっていた。「要介護の前に要支援という軽い段階がありますが、要支援になる一番の原因は関節疾患なんです」と林さんは指摘する。

「年をとると関節が弱くなる。特に太っている人は膝の関節に負荷がかかります。関節の負荷を減らすには、周りの筋肉を鍛えること。膝周りの筋肉を鍛えると関節の負担が減り、将来、膝が痛くなることの予防にもなります」(林さん)

筋肉の老化は、早くも30歳前後から始まる。放っておくと脚の筋肉は年2%のペースで減り続け、80歳を迎えたときには30歳前後の半分以下になってしまう。

骨も20歳前後をピークに密度が減り、スカスカになっていく。「男性は80歳、女性は65歳になると約半数が骨粗しょう症と診断されるようになります」(林さん)。骨がもろくなれば、ちょっと転んだだけでも折れやすい。特に大腿骨の根元(大腿骨頸部)を骨折すると歩行能力が著しく低下し、そのまま歩けなくなってしまうことが多いという。

しかし、筋肉や骨量の減少は生活習慣で抑えることができる。

「何歳になってからでも骨量や筋肉を増やすことはできます。もちろん、早ければ早いほどいい。若いうちからそういう生活習慣を持てば、年をとっても骨量や筋肉を大きく減らさないようにできるでしょう」(林さん)

つまり、年をとってからの関節疾患や、要介護につながる骨折・転倒を防ぐには、まだ若い30~40代のうちから骨と筋肉の"貯金"を心がけておくべき、ということだ。

骨を強くする日常生活の3原則とは?

では、具体的にどんなことを心がければいいか。まず骨を強くする日常生活の3原則として、林さんは「食事」「日光」「運動」を挙げる。

骨はカルシウムでできているため、骨を強くするには、まず原料となるカルシウムを積極的に補給する必要がある。さらに、カルシウムの吸収を促進するビタミンD、カルシウムの骨への沈着を進めるビタミンKも重要だ。「この3つの栄養素が骨を強くするゴールデン・トライアングルです」(林さん)

ビタミンDはこのところ注目が高まっている栄養素だ。不足すると骨がもろくなるだけでなく、糖尿病や高血圧のリスクも高くなる可能性が示唆されている(Arch Intern Med. 2007 ;167:1159-65.)。食品ではアジやサバなど青魚に多く含まれるが、肌に日光を浴びることでも合成される。日光を避けるようになった現代人はビタミンDが足りなくなりがち。ある程度は日光を浴びることも必要だ。日焼け対策で肌を露出しないようにしている人は、とりわけビタミンDを多く含む食品を積極的に取り入れたい。

ビタミンKは納豆に多く含まれている。実際、納豆をよく食べている人は骨折しにくい傾向があることが分かっている。「東日本ではよく納豆を食べるので、西日本よりも2割くらい大腿骨頸部骨折が少ないという報告もあります」と林さん。ぜひ積極的に食べてほしい。

骨粗しょう症予防には運動も欠かせない。特に「垂直方向に刺激を加えることで、骨量が増えて骨が強くなります」と同病院リハビリテーション科課長の中江暁也さんは話す。実際、重力のない宇宙空間では骨からカルシウムが放出され、急速に骨量が減ることが知られている。水泳選手も意外と骨粗しょう症になる人が多いそうだ。

垂直方向に刺激を加える運動法というと縄跳びやジャンプを思いつくが、中江さんによると「スクワットや立ち座りで下半身の骨に体重を加えるだけでもいい」という。

転倒予防にはスクワットとダンス

筋肉を増やすには、何といっても運動だ。

マシンやバーベルを使った筋力トレーニングをする場合、「まず1回で持ち上げられる最大の重さを量ります。これが最大筋力。筋肉を増やすには、この6~8割の負荷をかけた運動を10回繰り返すのが最も効果的な方法です」と中江さん。6割の負荷とは、最大で100kg持ち上げられる人なら60kg、最大で50kgなら30kgという意味になる。

転倒や膝の痛みを予防したければ、下半身の筋肉を鍛えること。特にスクワットは脚を伸ばす筋肉と曲げる筋肉の両方を鍛えられるうえ、垂直方向に刺激が加わるため、前述したように骨量も増やしてくれるいい運動だ。太ももの大腿四頭筋は人体最大の筋肉なので、少し鍛えるだけでトータルの筋肉量が増えるというメリットもある。参考のために中江さんがお勧めする3種類の運動を紹介しよう。

それほど強度は高くないので、回数を減らせば高齢でもできるはずだ。

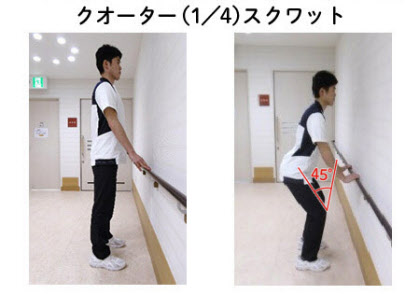

【1】クオーター(1/4)スクワット

(2)3秒くらいかけて、膝を45度(直角の半分)まで曲げて腰を落とす

(3)3秒くらいかけて、膝を伸ばす

(4)体力に応じて10~20回繰り返す

クオータースクワット(膝の角度が45度)にする一番の理由は「過度な膝への負担を減らす」ため。また、背骨が屈曲している高齢者がいきなりハーフスクワット(膝の角度が90度)をすると、体をより前方に曲げなければならず腰への負担が増大する、45度から始めると正しいスクワット姿勢を身に付けやすい、といった理由もある。

クオータースクワットで負荷が軽いと感じる場合は、胴体と腕の角度が90度になるよう両手を体の前方に出し、ペットボトルを持ちながら実施するとよい。あるいは、クオータースクワットを数週間実施してから、余裕があればハーフスクワットに段階を上げるのもいいだろう。

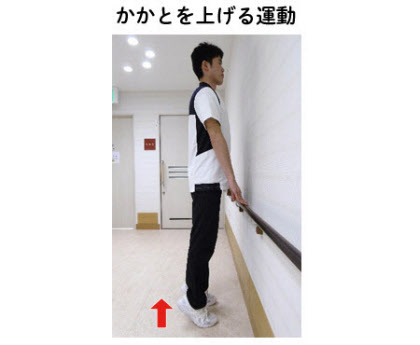

【2】かかとを上げる運動

(2)かかとを上げて爪先で体重を支え、頂上でいったん止めてから戻す

(3)20~30回繰り返す

【3】爪先を上げる運動

(2)爪先を上げてかかとで体重を支え、頂上でいったん止めてから戻す

(3)20~30回繰り返す

「かかとを上げる運動」ではふくらはぎの腓腹筋とヒラメ筋が、「爪先を上げる運動」ではすねにある前脛骨筋が鍛えられる。前脛骨筋が強くなるとつまずきにくくなるため、「爪先を上げる運動」は特に転倒予防の効果が高いという。

運動ではダンスも注目されている。

「普通のリハビリは単調なので、飽きてしまってなかなか続かない。だけどダンスは覚えると楽しいでしょう。最近になって、同じ動作を繰り返すことで脳の神経がつながることも分かってきました。ダンスと太極拳は、とりわけ転倒予防の効果が高い運動であるといわれています」(林さん)

原宿リハビリテーション病院でもオリジナルのダンスを開発している。回転する動作と関節を伸ばす動作が多いことから、くるくるのびのび、という意味で「くるのびダンス」と命名した。10種類の動きがあるが、すべて行っても1分しかかからない。117人の入院患者に協力してもらって試験したところ、やはり転びやすさは確実に改善したという。

年をとってからも自立した生活を送るには、何歳になっても「自由に歩き回れる」能力をキープすることが基本だろう。若いうちから骨と筋肉の"貯金"を心がけた生活習慣を持ち、いつまでも豊かで充実した人生を過ごしたいものだ。

(文 伊藤和弘)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。