筋肉体操・谷本さん 「キツくてもツラくない」筋トレ

筋トレ研究者・谷本道哉さんに聞く(中)

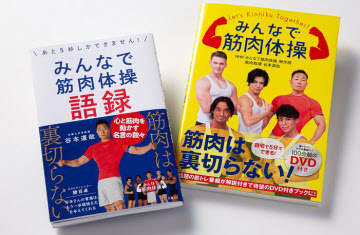

俳優の武田真治さんをはじめ、筋肉隆々の男性たちがただひたすら筋トレをするNHKの番組『みんなで筋肉体操』。その中で「筋肉は裏切らない!」「キツくてもツラくない!」などの印象に残る声掛けが話題となり、筋トレブームにつなげたのは、近畿大学生物理工学部准教授の谷本道哉さんだ。2019年9月には、『みんなで筋肉体操語録 ~あと5秒しかできません!~』(日経BP)をはじめとする関連著書が複数発売されるなど、谷本さんが発信する筋トレブームの勢いはとどまるところを知らない。

シリーズ第2回目は、そんな谷本さんが語録を執筆した理由や、番組内で発してきた数々の「言葉(語録)」の意図などについて聞く(1回目は「筋肉体操・谷本道哉さん 筋トレ三昧、最高の研究生活」)。

――9月12日、『みんなで筋肉体操語録 ~あと5秒しかできません!~』が発売されました。こちらは谷本さんの今まで出版してきた、筋トレに関する理論やトレーニング法を解説する本とはやや毛色が異なり、『みんなで筋肉体操』の番組で谷本さんがおっしゃっている「言葉(語録)」をクローズアップしています。なぜ「言葉(語録)」をテーマに執筆されたのでしょうか?

谷本 筋トレの理論ややり方ももちろん大事ですが、その重要ポイントをいかに分かりやすく、かつ印象深く伝えるか、というのも大事です。「みんなで筋肉体操」はわずか5分の番組ですから、説明する言葉の文字数は極めて少ない。その中できちんと伝わる言葉を作らなければ、と思ったんです。

また、筋トレは最後の1回まで全力を振り絞ってオールアウトすることが「必須」。そこに導くための励ましワードもまた重要です。どんな言葉で声掛けすれば笑っちゃうくらいに力を出し切れるか?トレーニングのポイントも、励ましの声掛けも簡潔なセリフで作らなければいけない。だから、筋肉体操の運動中のセリフは一字一句僕が作っています。運動の監修だけでなく、コピーライターもしているわけです(笑)。というか、ここまで含めてが、運動メニューのトータルプロデュースだと思うんです。

書籍では番組中の数々の言葉が登場しますが、これらの基本は、「僕自身が筋トレしながら考えていることや、筋トレに取り組む姿勢」をベースにしています。自分自身で実践中に感じる言葉でなければ、皆さんに「響く言葉」になりませんから。「言葉の力」を通じて、皆さんの筋トレの質の向上、モチベーションアップができればうれしいです。

選ぶ言葉で筋トレの印象はガラリと変わる

――例えばどんな言葉ですか?

いろいろありますが、例えば「胸がつかなければ腕立て伏せかけ」「浅いスクワットは浅はかなスクワット」などで、ごまかしの動きを厳しく「取り締まり」ます。「ペース配分は禁止です」など、手を抜こうとし始めるタイミングに合わせた声掛けも"計算して"入れています。今ちょっと休もうとしたよね?という感じで。

出し切るための励ましワードも大切にしています。これは、自分が筋トレ中に思うことを、ほぼそのまま言っています。例えば、「頑張るか?もっと頑張るか?どっちですか?」というセリフがあります。筋トレ中にこの問いかけを自分に対してしてみたら、自然と「もっと頑張る」を選んで力を出し切れたんです。で、これは番組でも使えるな!と(笑)。

なお、僕は筋トレをする時に「この筋トレで筋肉を何g増やせる刺激を与えられるか」と意識しながら行っています。僕だけでなく、筋トレに真剣に取り組む人は、できるだけ高い効果を得るために、最後までめいっぱい出し切りたいと思っています。だから、ベンチプレスで「あと1回は持ち上げられる!」と力を出し切ろうとしている時に、もしもバーベルを取り上げられたら、すごく凹みます。

――あと少しで筋肉を追い込み切れるのに、「止めないでくれ!」と。

谷本 そうそう、「それまで挙げた分のトレーニングを返してくれ!」と思ってしまいますね(笑)。僕だけでなく効果を上げたくて筋トレに励んでいる人は、基本的にそんな感覚で筋トレに取り組んでいます(笑)。

「キツくてもツラくない!キツくても楽しい!」も、筋トレ中に自分が思う言葉です。「キツい」は労力的な言葉で「ツラい」は精神的なものであって別の指標ですよね。筋トレで筋肉を成長させるキツい刺激を与えられることは、本来うれしいことですからね。効果の低いユルい運動のほうが苦痛です。こういった言葉がけで前向きになれて、筋トレに取り組む意識も変わると思います。

また、こうした筋トレに取り組む姿勢は、筋トレ以外のところでも応用できるのではないかとも思っています。

――例えば?

谷本 著書のタイトルの「あと5秒しかできない!」という言葉を仕事に当てはめると、「まだ1時間で終われる」ではなく「あと1時間しかできない!」になります。「あと1時間しかできない!」と思えば、残りの時間でどれだけのことができるか、という意識になるはず。集中して、質の高い仕事時間を過ごせるはずです。言葉による後押しで、筋トレ同様、仕事に対する姿勢も、前向きになるかもしれません。

「筋肉体操はナッジだ!」と環境省から

――『みんなで筋肉体操』での声掛けが、働き方や生き方にも応用できると思われたきっかけはありますか。

谷本 以前は筋トレの声掛けが働き方や生き方にも影響するなんて、そんなおこがましいこと考えもしませんでした。そう思うようになったのは、環境省の「日本版ナッジ・ユニット連絡会議」に委員の1人として招かれたことがきっかけでした。

ナッジとは、「そっと後押しする」という英語で、行動経済学用語では「人々を自発的に望ましい行動へと促す手法」を意味します。例えば「階段を一段一段上るたびにド・レ・ミと音が鳴るようにすれば、楽しいから横にあるエスカレーターではなく階段を使うようになって、健康増進につながる」とか、「男性用便器に的を描けば、そこに向かっておしっこをするので、便器周りが汚れにくくなる」といった手法がナッジです。環境省は、このようなナッジの手法を使って、省エネによる地球温暖化対策や、生活習慣の改善による国民の健康増進を目指しています。

2018年のナッジ・ユニット連絡会議に、専門外の僕がなぜか招かれて、基調講演をさせていただきました。『みんなで筋肉体操』で発している「あと5秒しかできません!」「キツくてもツラくない!」などの声掛けが、「ナッジの手法だ」というのがその理由とのことでした。講演では、言葉の意図や、タイミングを計算しながら声を掛けていることなどについて話しました。すると「日本版ナッジ・ユニット」の委員の方が、「先生がされていることはナッジそのものだ!」と言われるんです。「ナッジの考えを導入して作られたんですよね?」とまで言われました。ナッジという言葉さえ知らなかったのですが……。

この講演に際して、番組の声掛けに対する世間の反応を調べてみると、「筋肉体操の声掛けの考えは、仕事の仕方、生き方すべてに通じる」「キツくてもツラくない、と考えたら一日楽しく前向きに乗り切れた」といったコメントがたくさんあったんです。どこかの塾の先生が、僕の言葉をアレンジして「あと2週間しか受験勉強ができません!」と受験生を鼓舞するコメントを載せているものもありました。「あの言葉にはそんな力があるのか」と驚くと同時に、こんな形で世間に貢献できているのかなと思いました。それならこうした考えをもっと広めたいと思い、形になったのがこの本です。

「You、やっちゃいなよ!」よりも「We、やっちゃおうぜ!」

谷本 『みんなで筋肉体操』は、例えば、腕立て伏せの手の幅とかかる力の関係を計算から導くなどの力学や、筋肉の生理学特性などに基づいて、より効果が高まるようにマニアックすぎるほど工夫を凝らしています。その中でも特に大切にしているのが、「自分自身が実践して満足いく内容であること」です。自分で「これはいい!」と納得できる筋トレでなければ人には勧められませんから。

そうすれば、やりなさい、ではなく一緒にやろう、という気持ちで声掛けができます。「君たち、やりなさいよ」ではなく、「僕が自信を持って勧める筋トレを一緒にやろうぜ」と。YouでなくWeですね。

「You、やっちゃいなよ!」も1つのリーダーの在り方としてもちろんよいと思います。が、僕はWe派。「We!やっちゃおうぜ」でいきたいですね。一緒にやっていない人に「キツくてもツラくない!」と言われても、「そりゃ、あなたはやっていないからツラくないよね」と思われてしまうかもしれません。一緒にトレーニングをしながら「キツくてもツラくない!」と声を掛けられれば、「ああ、もっと頑張ろう!」と思ってくれるはず。だから、できれば番組内でも、僕もみんなと一緒に筋トレをやりながら声掛けをしたいんですけどね。

(文 高島三幸、インタビュー写真 鈴木愛子)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。