ベートーヴェン唯一のオペラ 失敗作の汚名返上なるか

生誕250年控え「フィデリオ」上演相次ぐ

2020年。クラシック音楽の分野で東京オリンピック&パラリンピックに匹敵する世界的イベントは、日本でも人気が衰えないドイツ人作曲家ベートーヴェンの生誕250周年である。1970年。大阪万博(日本万国博覧会)と重なった生誕200年にも、大型の演奏会が相次いだ。半世紀前との大きな違いは、1997年の新国立劇場オープンと前後してオペラの観客の裾野が広がり、ベートーヴェン唯一のオペラである「フィデリオ」に接する機会が格段に増えたこと。長く「失敗作」の汚名にまみれてきた異形のオペラだけに、演奏する側は「説得力ある再現」に知恵を競い合う。

昨年から今年にかけて、東京都内ではカタリーナ・ワーグナー演出、飯守泰次郎指揮東京交響楽団による新国立劇場の新演出舞台上演(2018年5~6月)、チョン・ミョンフン指揮東京フィルハーモニー交響楽団定期(同年5月6、8、10日)、東急文化村オーチャードホール主催のパーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団(2019年8月29日、9月1日)の演奏会形式上演などが切れ目なく続く。

新国立劇場は前オペラ芸術監督の"卒業制作"であり、演奏会形式の2公演も楽団で固定ポストを持つ名指揮者による鳴り物入りの公演。往年のオーストリアの大指揮者カール・ベームは第2次世界大戦中の爆撃で破壊されたウィーン国立歌劇場の再建記念(1955年)、東京の日生劇場こけら落としを記念したベルリン・ドイツ・オペラ来日公演(1963年)など、モニュメンタル(記念碑的)な場面で必ずといって良いほど、「フィデリオ」を指揮していた。

記念碑的作品、実は問題作?

実は、「モニュメンタルな作品」と特別視される点にこそ、オペラ「フィデリオ」の立ち位置の難しさが潜む。ドイツ語台本は18世紀末にフランスで起きた事件を題材にフランス語で書かれたジャン・ニコラス・ブイイの戯曲を下敷きに、ヨーゼフ・ゾンライトナーとゲオルク・フリードリヒ・トライチュケが書き下ろし、ゾンライトナーがベートーヴェンに「1805年初演」の前提で作曲を依頼した。

ヒロインのレオノーレが「フィデリオ」という名の男性に変装して監獄に潜入し、政治犯として拘留されている夫フロレスタンを救出する物語。同時に他の囚人たちも自由を回復する設定によって、「救済オペラ(ベフライウングスオーパー)」と呼ばれてきた。

背景にはフランス革命(1789~99年)と前後してヨーロッパ社会に広がった自由主義思想があった。貴族の「お雇い」を脱し史上初のフリーランス作曲家へと歩み出たベートーヴェンは当然、深く共鳴した。1805年11月20日、アン・デア・ウィーン劇場で作曲家自身が指揮した世界初演は「レオノーレ」の名称で行われたが、客席の大半がウィーンに侵入したばかりのナポレオン軍のフランス兵でドイツ語を理解できず、失敗に終わった。

ベートーヴェンは友人たちの意見も聞きながら改訂に執念を燃やし、「レオノーレ」と題した序曲だけで3種類も作曲している。1814年の再演で「フィデリオ」の題名を最終的に受け入れ、新たな序曲も追加したため、「1つのオペラに4種類の"序曲"」の問題は後世に持ち越された。現在でも(1)「フィデリオ」序曲を冒頭に演奏、救済場面の手前に単独でも「名曲」の仲間入りをした序曲「レオノーレ」第3番を挿入する、(2)冒頭で「レオノーレ」第3番を演奏して「フィデリオ」序曲に代える、(3)「フィデリオ」序曲を冒頭に演奏するだけ――の3通りが混在する。ウィーンではマーラーが宮廷歌劇場(現国立歌劇場)の音楽監督だった時代から、両者とも演奏する上演(1)を続けている。

さらにベートーヴェンは交響曲やピアノ曲、弦楽四重奏曲などの室内楽に比べ、声楽曲の作曲に必ずしも長けていたわけではなかったのか、理想の追求を優先したのか、議論は分かれるとしても声楽家の生理に反する旋律や音階をしばしば用いた。レオノーレとフロレスタンのパートにも強じんな声と広い音域を的確にこなすテクニックを求めた結果、理想の歌手がなかなかそろわない。

個人的にも女性への強い憧れを持ちながら一度も恋を成就できず、生涯独身で終わった人生の反映なのか、女性心理の細やかな描写も苦手とした。台本にも責任はあるが、バーチャルな「夫婦愛」の理想を前面に押し出しながら「自由への希求」を力づくで歌い上げた結果、ドラマトゥルギー(作劇術)の矛盾が随所に表面化する。時間の進行とともにオペラより、合唱音楽劇へと近づく構造を逆手にとって次第に装置や動作を削り、演奏会形式に近付けていく演出家は1998年ザルツブルク音楽祭でのヘルベルト・ヴェルニケをはじめ、過去にも少なからずいた。

ダークヒーローの登場で舞台に説得力

ナポレオンの王政復古に失望したベートーヴェンら、ヨーロッパの知識階層が閉塞感を強めるなか、一般の人々は「信仰」「夫婦愛」「家族愛」の身近な世界に回帰していく。「神様を信じていれば」「正しい生活を送っていれば」「夫婦が力を合わせれば」幸福が訪れる、といった小市民的でバーチャルな理想論、あるいはそれに対する警鐘が「フィデリオ」や、続く時代のウェーバーの「魔弾の射手」などのオペラの中には存在する。

現代人の視点からは「あり得ない」設定にどうつじつまを合わせ、説得力のあるビジュアルや音を提示するか? 多くの演出家や指揮者が「フィデリオ」の矛盾と今日も格闘するなか、大作曲家ワーグナーの曽孫(ひまご)に当たるカタリーナは昨年、新国立劇場で鮮やかな模範解答の1つを示した。フロレスタンを幽閉した悪役ドン・ピツァロは単なる政敵ではなく、かつてレオノーレの獲得を争った恋敵という設定。さらにはフロレスタンにもホモセクシュアルな思いを隠せない、倒錯のダークヒーローとして描かれる。

ドン・ピツァロは救済の場面以前にフロレスタン、レオノーレを刺し殺して「思い」を遂げ、序曲「レオノーレ」第3番が演奏される間、地下牢への入り口に石を積み上げ、夫婦の死体を閉じ込めてしまう。通常の舞台では「白馬の騎士」よろしく、救済の象徴として最後に現れる大臣ドン・フェルナンドも悪役に回り、自分の「お気に入り」数人の囚人以外は解放に駆けつけた配偶者ともども、再び牢に押し戻す。ルイス・ブニュエル監督の不条理映画「皆殺しの天使」を思い出させる結末だ。

石室のレオノーレとフロレスタンは死後の世界から、幕切れの感動的な二重唱を歌い上げる。死がもたらした永遠の絆。客席で鑑賞した東京フィル首席指揮者、イタリア人のアンドレア・バッティストーニは「『アイーダ』(主人公の男女が地下牢で息絶えるヴェルディの歌劇)を指揮する予習に最適の『フィデリオ』だった」と、驚きをあらわにした。カタリーナはベートーヴェンが夢見た理想社会とは異なる方向に後のヨーロッパ社会が展開、救済が一瞬の幻想でしかなかった事実を冷静に描き、私たちが「フィデリオ」を観る際の白々しさを取り払った。

演奏会形式上演に集中するパーヴォ・ヤルヴィ

もちろん、現代の視点の「読み替え」を好まない観客は存在する。ベートーヴェンの音楽だけを素直に味わいたいとのニーズが根強い結果、世界的にも舞台上演と並ぶ頻度で演奏会形式の上演が繰り返されてきた。N響首席指揮者のパーヴォ・ヤルヴィは「イタリア歌劇を好むオペラファンが、自分たちの思っているオペラと違うと感じるのは理解できるとしても、この作品自体が弱いという話は聞いたことがない」と、「フィデリオ=失敗作」説に反旗をひるがえす。

ただ「どの時代に置き換えても共感できる内容を備え、人類の普遍的な真実をテーマに掲げ、恐怖も愛もレジスタンス(抵抗)も理想も善悪もある」と擁護したうえで、「ベートーヴェンは交響曲の大家だけに、『フィデリオ』のオーケストラ・ピットのためにも最高の管弦楽を書いた」との理由から、「この作品が演奏会形式で上演されるのは意義深い」と考えてきた。

2013年にN響と同じく首席指揮者の責にあるドイツ・カンマー・フィルハーモニーとの日本ツアーの期間中、横浜みなとみらいホールで演奏会形式上演を2回指揮。今年(2019年)もオーチャードホールでN響を2回指揮した後、来年の生誕250年にはチューリヒ・トーンハレ管弦楽団でも「フィデリオ」の演奏会形式上演を予定する。パーヴォは日本でドイツ・カンマーとの交響曲全曲(第1~9番)演奏を成功させた実績で十分と判断したのか、2015年にN響首席指揮者に就任して以降、ベートーヴェンの交響曲は1度も手がけず、「ヴァイオリン協奏曲」と「プロメテウスの創造物」序曲を指揮しただけだった。

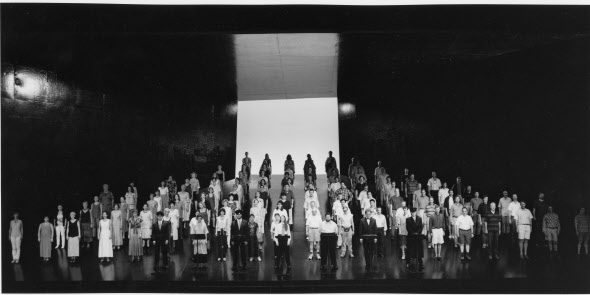

今回はアドリアンヌ・ピエチョンカ(ソプラノ=レオノーレ)、ミヒャエル・シャーデ(テノール=フロレスタン)、ウォルフガング・コッホ(バリトン=ドン・ピツァロ)、フランツ=ヨーゼフ・ゼーリッヒ(バス=ロッコ)、モイツァ・エルトマン(ソプラノ=マルツェリーネ)と世界の歌劇場でそれぞれの役を歌い込んできた名歌手をそろえ、鈴木准(テノール=ジャキーノ)、大西宇宙(バリトン=ドン・フェルナンド)を配した理想のキャスティングで「N響とのベートーヴェン」を堪能できる好機だ。

昨年のカタリーナ演出の舞台で絶賛された新国立劇場合唱団(冨平恭平指揮)との共演も、聴きどころの1つといえる。

(音楽ジャーナリスト 池田卓夫)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。