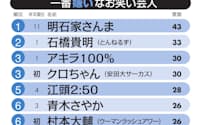

照れずに愛を伝え、一番好きなことを見つけてあげる

石川芳美メゾン・ランドゥメンヌ・ジャポン社長(下)

パリや東京でベーカリー「メゾン・ランドゥメンヌ」18店を経営する石川芳美さん(52)。パンを学ぶために35歳でフランスに渡った彼女は現在、11歳年下の夫、ロドルフ・ランドゥメンヌさんと再婚し、12歳になる娘と一緒にパリで暮らしている。2つの国を飛び回り、平日は仕事中心の生活だが、週末は家族との時間を大切にしているという。

毎週土曜日の朝は娘と一緒にオーガニックマーケットに行きます。3年前から土日は家で仕事をすることにしました。豪華な夕食を作りますから、夫も娘もとても楽しみにしています。仕事が大好きな私が家で過ごすのは、娘のためです。娘がチック症になりカウンセリングを受けたとき、医師からきつく言われました。勉強ばかりしていると日ごろの様子を伝えると、「両親がいつも働いているから、『休む』ということを知らないで育ったのです」。子どもなのに、親と同じように四六時中働いている。これをきっかけに、過ごし方を変えました。

フランスには2002年に渡り、流しのパン職人を始めました。「エキストラ」と呼ばれる仕事で、人手が足りない店に呼ばれます。言葉は分からないけれど、日本で10年のキャリアがあったので、重宝されました。収入は小遣い程度です。生活のため、日本人旅行客向けに通訳やガイドのアルバイトもしました。旅行業界の仕組みが分かるようになると、パティシエやシェフを志望する日本人が留学するための橋渡し役をする事業を始めました。これは今も続けています。

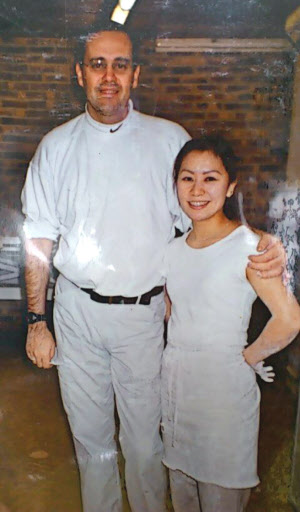

ある日、ベーカリーを経営するフランス人男性から、留学生を送ってほしいと連絡が入りました。それが今の夫です。たぶん私に一目ぼれしたのでしょう。私はといえば、特に興味がなかったのが本音。でも、アイデアやセンスは素晴らしいと思いました。やがて日曜日には店を手伝うようになりました。彼には共同経営者がいましたが、「自分だけの店を出したい。僕には君が必要だ」とプロポーズされました。結婚したのは39歳の時です。

私は当時、日本にいる3人の子どものために仕事をしていました。前の夫と離婚したのは、良妻賢母になれなかったから。だから今の夫には「子育ても家事もできない。キャリアを最優先したい」と言いました。それを受け入れてくれたので、結婚を決めました。子どもを授かったのは、41歳でした。

■「女性だったからできた」と思える日を

フランスには扶養家族という制度がなく、専業主婦はほぼ存在しません。認定の保育所はどこにでもあり、国に登録しているベビーシッターもたくさんいます。多くの女性は産後1カ月くらいで復帰します。子育てしながら働きやすい環境です。娘が生まれてしばらく独り占めしていようと思いましたが、夫は職場から1日に何度も仕事の問い合わせで電話をしてきました。1階に店があり、その上が自宅。結局、産後2週間で娘をカゴにいれて店に下りることにしました。

夫も私も経営者。夫婦で家事・育児を分担する考えは最初からなく、家政婦さんやシッターさんを「雇い」、家庭を「運営」するという方法を採用しました。娘が小さい頃は3~4人のベビーシッターに来てもらいました。学校行事に参加したり、友達の誕生日プレゼントを買ったり、全部してくれます。そして毎日、何があったか細かく書いたノートを渡されます。私たちはそれを読んで1日を確認し、これからのことについて相談します。ノートは20冊を超えました。とても大切な成長記録です。

子育ては楽でした。でも、本当に救われたのは、夫が私の成功を心の底から喜んでくれたからです。義理の両親も「あなたと一緒なら息子は大丈夫」と応援し、孫の世話も進んでしてくれます。日本ではひとりの女性としてだけでなく、母、そして妻の役割も求められました。「母として、女性として、どう生きるべきか?」「仕事だけに集中する男ではなく、なぜ私は女に生まれたんだろう」と悩んだ時期がありました。パリでは普通に仕事をし、子どもと過ごせます。女性だからとは意識しません。いつか「女性だったからこんな経験ができた」と思える日が来ると信じて毎日を過ごしています。

仕事を両立しやすいフランスだからこそ、子どもにしっかり向き合おうと決めました。一緒にいる時間は限られますが、濃さは時間に比例しません。私は仕事に行くとき、後ろめたい気持ちは一切持ちません。娘も「行かないで」と言ったり泣いたりしたことは一度もありません。この春休みには2週間日本に来ました。行きはパパと一緒だったけれど、私も仕事が残っていたので帰りは娘一人でした。きりっと背筋を伸ばして帰って行く姿はかっこよかった。大切なのは腹をくくること。親が腹をくくれないと、子どもも腹をくくれません。

小さな幸せを表現し、伝える

一緒にいるときは、自分にしかできないことに集中して、他のことは人に任せます。仕事も子育ても家事も全てやろうとするのは大変。中途半端になるくらいなら、他人に任せた方が時間の余裕が生まれて、子どもに優しく接することができます。

自分にしかできないこと。一つは愛を伝えることです。

日本では病気になって離婚しました。当時、カウンセリングで「小さな幸せ」を実感する訓練を積みました。同じように、子どもには小さな幸せを表現したり、伝えたりしています。そんな日々が積み重なることで、「かけがえのないお母さん」と思ってもらえます。そして、大人になると、「尊敬」に変わります。日本にいる3人の息子を育て、実感しました。

だから私は娘に毎日キスをし、抱きしめて、「大好きよ、お母さんのところに生まれてきてくれてありがとう」と言います。子どもは、親の絶対的な愛に守られてさえいれば、自由に生きていけます。日本人は苦手かもしれませんね。私は子どもたちと離れざるを得なくなりました。それでも、愛を伝えなければならなかった。恥ずかしがってなどいられませんでした。

もう一つは子どもの「一番好き」なことを見つけてあげることです。大人になったとき「一番好き」なことがあれば、どんな状況でも未来の扉は開きます。私にとってはパンでした。今もお世話になっているシッターさんがアーティストだからでしょうか。娘はものをつくるのが大好きです。バレエ、ピアノ、そしてロッククライミングなども。興味を持つもの、「好き」というものはなんでもチャレンジさせています。

日本語だけは強制しました。小学3年生ごろ、漢字が出てきたころにやめたいと言い出しました。日本語は私の母国語ですから、むりやりにでも覚えさせました。続けると漢字の面白さに目覚め、漢字検定を受けるまでに。「一番好き」を見つける方法はいくつかあるのかもしれませんね。とりあえずいろんな世界をみて、その中から自分の一番を見つけてほしいと思っています。

これまでずっと急いで生きていました。でも、それだけだと失敗します。昔なら若気の至りで済んだかもしれませんが、50歳を過ぎた今は、「余裕から生まれる力強さ」を大切にしたい。週末の仕事を控えて家族で過ごしたり、走ったり。最近、絵も習い始めました。今の座右の銘は「緩急自在」。絵画はイタリア人の画家に師事し、60歳になれば個展をやりたいと思っています。また忙しくなりそうですが(笑)。

(聞き手は女性面編集長 中村奈都子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。