話がしたい! 高齢者と同居ロボ、実験でわかったこと

会話をできるロボットが数年前から注目を集めていますが、高齢者との同居を支援する自治体も出てきました。生活の見守りや孤立の解消に一定の効果を上げているようです。一人暮らしの高齢者が今後も増え続ける中、同居ロボットの可能性や課題について考えてみました。

人口11万人の約9%が一人暮らしの高齢者という愛媛県西条市。18年夏にロボットを10組に配り、実験を始めました。身長約30センチメートル、赤ん坊のような3頭身ロボットに期待されたのは見守りと会話という2つの機能です。座卓などに置かれたロボットは1日に3度、高齢者の写真を撮影し、遠方に住む家族のスマートフォンなどに送ってくれます。高齢者が天気やニュースを尋ねると、音声で答える機能もついています。

実験で明らかになったのは、高齢者が会話の充実を求めていることでした。ある利用者は「情報を教えてくれたロボットにありがとうを言いたい」と求めてきました。ロボットを開発したNECは「どういたしまして」などと応答する機能を加えました。担当者の松田次博さんは「今後も人工知能(AI)の発達に伴い、会話機能を充実させたい」と話しています。

高齢者は1日平均9回、ロボットと会話しているそうです。実験参加者の好評を得て、西条市は当初予定から3カ月前倒しし、19年1月からロボットの貸し出しを始めました。現在は7人が利用しています。

課題はまず費用面です。利用料の一部は市が補助するものの、ロボットの設置費2万2530円に加えて月額6000円がかかります。遠方に住む家族が費用を負担するケースがほとんどですが、年金暮らしの高齢者が広く利用するには負担軽減が求められそうです。

ロボットはカメラなどで集めた高齢者の情報を、家族のほか、本人や家族の同意を前提に介護担当のケアマネジャーとも共有できる仕組みです。西条市福祉部の松尾光晃課長は「地域の民生委員との共有も見込んでいる」と話しています。

一方、ロボットは生活の機微に触れる情報も取得します。ロボットと高齢者について研究する明治大学の大方潤一郎特任教授は「今後データ利用の量や範囲が広がるとともに、個人情報を保護する仕組みの充実も求められていく」と話しています。

自宅以外での活用も期待されています。軽度の認知症を伴う高齢者などに、外出先で目的地や交通手段を教えてくれるロボットです。しかし今の大きさで持ち運びはできません。手のひらサイズで一緒に散歩してくれるようなロボットが、日本から現れてほしいものです。

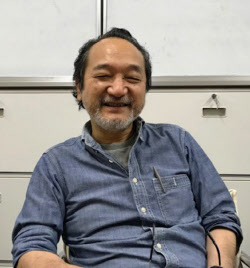

大方潤一郎・明治大学特任教授「都市全体での見守りが理想」

同居ロボットの可能性や技術の課題について、明治大学経営学部の大方潤一郎特任教授に聞きました。

――同居ロボットにはどんな可能性がありますか。

「介護の負担を軽減できる効果が大きい。高齢者と同居する家族がロボットの助けを借りられれば、安心して仕事に行くことができる。切実な社会問題となっている介護離職にも一定の歯止めがかけられるだろう。施設での介護でもロボットが見守りなどを代替できれば、ヘルパーはより質の高い仕事に集中できる」

――高齢者の生活を支えるロボットは、技術的にはどの水準まで来ましたか。

「ロボットは力仕事を代替するタイプと見守りや会話など情報を駆使するタイプの2種類がある。力仕事系のロボットはベッドから高齢者を起こしたり、食事を運んだりすることができるようになってきた。一方、情報系のロボットはペットのように寄り添い、センサーで異常を感知して通報するなど見守りの機能が現在は中心だ」

「見守りは一見、簡単そうだがまだ技術的な課題がある。たとえば高齢者が助けを求める声と、テレビドラマの悲鳴をどう識別するか。脳卒中を検知したくても、高齢者はただ居眠りをしているだけかもしれない。異常でもない情報をいちいち通報してしまえばオオカミ少年のようになってしまい、信頼を得られない」

――ロボットが集める高齢者のデータとプライバシーの問題をどう考えますか。

「まず利用者の同意を得てデータを集めるという大原則がある。データはネットワークにつなぐならば、クラウド上で匿名化しておく必要もある。データを大規模に活用したい企業や自治体のニーズもあるだろうが、家庭内の機微に触れる情報が収集されるとなれば、高齢者も家族も敏感にならざるをえない。さらに情報の活用にミスがあって事故が起きた場合などの責任の所在についても、クルマの自動運転と同様に法整備が求められる」

――今後の同居ロボットにはどんな展望がありますか。

「今は家の中にとどまっている活用範囲を街全体に広げるのが理想だ。現状では元気な軽い認知症の人は、外出を制限し、ゆくゆくは施設に入るしかない。外出を助けるようなロボットやゆるやかな見守りのシステムが、都市に普及する姿を研究している。普及すればロボットが役立つのはもちろん、住民や商店主などがロボットを使っている高齢者のことを理解し、何かあったら手をさしのべる支援が必要になる。なんといっても人間が人間を見守るのが一番なのだから」

(高橋元気)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。