長友選手のカラダ再生 脂質で変えるファットアダプト

食事法の監修医師・専属シェフに聞く(上)

「今、プロ生活12年間のなかで一番良いコンディションを維持している」と語るのは、サッカー日本代表として3度のW杯に出場した長友佑都選手。「筋肉系のケガが多く、食後に眠くなり、ピッチでもぼーっとしてしまうことがあった」という2年前から食事法を転換、昨年は肺気胸による手術を医師も驚く回復力で乗り越えた。

長友選手が実践している食事法の監修者である北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟医師と、長友佑都選手の専属シェフ・加藤超也さんに、2回に分けて話を聞いていく(後編は「長友選手を変えたファットアダプト食事法の医学的根拠」)。

◇ ◇ ◇

イタリア1部リーグ「セリエA」のACチェゼーナ、インテル・ミラノを経て、2018年1月よりトルコ・スュペル・リグのガラタサライSKに所属。そしてリーグ2連覇、さらにトルコ・カップ戦の2冠を達成した長友佑都さん。日本代表として南アフリカ、ブラジル、ロシアと3度のW杯に全試合出場し、2022年のカタールW杯を目指すと公言している。

そんな彼を2年前から支えているのが「ファットアダプト」という食事法だという。長友選手が実践している「ファットアダプト」とは何か――。

2019年6月には、現在32歳の彼の体を変えた食事法の詳細を綴った『長友佑都のファットアダプト食事法』(幻冬舎)が発売された。本書では、ファットアダプトの基本ルールに加えて、加藤超也シェフの4週間レシピ、この食事法の監修を務めた山田悟医師による科学的根拠の解説も記されている。

2019年6月22日に出版記念トークショーが開催された。ここで長友選手はこう話している。

「この食事法に出合うまでは、1年間に肉離れを2~3回起こし、ピッチでの集中力低下にも悩んでいました。30歳を過ぎたら引退しないといけないかもしれない、という危機感が常にありました。しかし、ファットアダプトを取り入れてからは筋肉系のケガは一度もない。メンタルのコンディションも最高にいい」

日経Goodayでは、監修者である北里大学 北里研究所病院 糖尿病センター長の山田悟医師と、長友選手の専属シェフ・加藤超也さんにこの食事法について話を聞いた。トークショーでの長友選手の話を交えながら、その全貌を紹介していこう。

「ファットアダプト」とはどんな食事法なのか?

――トークショーに登壇された長友選手が「食生活を変えてから、僕は肉体的にも精神的にも自分史上最高に仕上がっている」と力強く話していたのが印象的でした。どういった食事法なのか、そしてどんな人に適しているのかなどが気になります。まずは、「ファットアダプト」食事法について教えていただけますか。

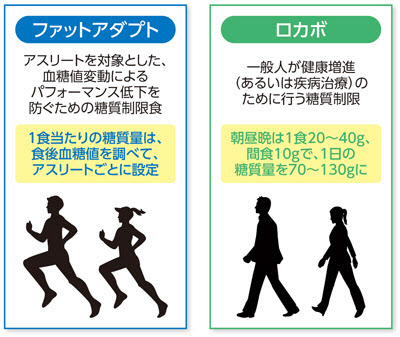

山田医師 私のほうからご説明しましょう。一言で言うと、「アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートするための食事法の1つ」です。

具体的には、「糖質の摂取を"その人に適した量"にして血糖値の乱高下を抑えると同時に、良質のたんぱく質と脂質を積極的にとる」というものです。この食事法を実践することで、たんぱく質の摂取で良好な筋肉の状態を向上・維持しつつ、脂質(ファット)をエネルギー源として上手に使える「ファット・アダプテーション(脂質適応状態)」の体質に移行していくことができます。

食後に血糖値が急上昇することを食後高血糖(血糖値スパイク)などと呼び、近年はそのリスクが大きく取り上げられています。食後高血糖があると心血管疾患による死亡リスクが高くなることが国内の研究からも明らかになっています。さらに、血糖値の乱高下は、集中力や食後の眠気などにも密接に関係します。当然、アスリートのパフォーマンスにも大きく影響します。

普段から糖質を控えた食事をすることにより、食後高血糖を防ぐと同時に、脂質を効率的に燃やしてエネルギーに変えられるような体に適応させていく、というのがファットアダプトです。

これまで「カーボローディング[注1]」をしていたアスリートがファットアダプトに切り替える際には、2~4週間かけて体の主たるエネルギー源を脂質に切り替える必要があります。後で詳しく触れますが、具体的に摂取する1食当たりの糖質量は、アスリートの体質により変わります。

[注1]アスリートの世界で長く主流だったエネルギー摂取方法。試合やレースなどの数日前から糖質を多量に摂取することで筋肉内のグリコーゲン量が上がり、持久力が向上する、という考え方に基づいた食事摂取法。

長友選手と加藤シェフの「衝撃的」な出会い

――続いて、専属シェフの加藤さんにお聞きしたいと思います。2017年に長友選手が出された『長友佑都の食事革命』(マガジンハウス)でもご登場されていて、長友選手と二人三脚で食事改善を進めた話が印象的でした。長友選手の食事を担当するようになった経緯を改めて教えていただけますか。

加藤シェフ 私は以前、横浜のイタリア料理店に勤務していて、その店に、横浜F・マリノスでプレーしていた中澤佑二さんがよく食事にいらっしゃったのです。

中澤さんは、オーダーの際に、肉の部位を細かく指定したり、サラダはドレッシングでなくオリーブオイルと塩を希望するなど、"アスリートとして"の食への徹底したこだわりがありました。

もちろん私も「素材の持ち味を最大限に引き出す」をテーマに一生懸命料理をしていたわけですが、食事で体に入れるものにこだわるアスリートの真摯な姿を見て、体に入れるものを作る料理人としての食材知識について、自分自身の無知さに恥ずかしさを覚えたのです。

食を扱う仕事として、人の体の仕組みや栄養についてより多くの知識を得て、アスリートのパフォーマンスを高めるためのサポートができるシェフになりたい、と思うようになりました。アスリートの栄養学の資料を手に入れたり、食事によって体質改善を果たしたジョコビッチ選手の本(『ジョコビッチの生まれ変わる食事』(三五館))などを片っ端から読み、部屋の壁には「新たな道を作る」という言葉を掲げて、自分なりに勉強をしていました。

――その後、長友選手とはどのようにして出会ったのですか?

加藤シェフ 食について学び始めて2年たった2016年の早春のことでした。いつものようにレストラン勤務を終え、終電で自宅に帰る途中、たまたまツイッター(Twitter)を開くと、当時、インテル・ミラノに所属していた長友選手が自身のケガに悩んでいることや、試行錯誤して食事法を追究し、食事の写真をアップしているのを見たのです。

私はツイッターをやっていなかったし、どうして彼の投稿を見たのか、よく覚えていません。ただ、その投稿を見て、直感的に「この人のサポートをしたい」と思いました。「長友選手に連絡をとりたい」と思いましたが方法がわかりません。

そこですぐにツイッターのアカウントを作り、彼だけをフォローして、自分の簡単なプロフィールとともに、「アスリートをサポートするシェフとして活動できるなら、今すぐ世界中どこへでも駆けつけて支援する覚悟があります」というメッセージを送りました。

深夜に送ったのに、6時間後に返信をいただきました。後日、電話で1~2時間お話しし、「日本に帰国したときに会いましょう」と言われました。

――驚くようなストーリーですね。そして、長友選手がミラノから日本に帰国されたときに「料理面接」があったのですね。

加藤シェフ はい。「実際に料理を食べて決めたい」ということで、場所は都内某所のマンションでした。最初の面接が最終面接のようなものですから、人生で一番緊張しました(笑)。

一品目は「スープ」。枝豆のスープ、トウモロコシのスープ、そして新玉ねぎのスープという3種類のスープを少しずつ提供しました。味付けは水と塩とオリーブオイルだけで、素材の味を味わっていただきました。

後から聞いた話ですが「あのスープがびっくりするほどおいしくて感動して、あの瞬間に決めた」と言ってくれました。それから現在に至るまでの3年間は、1年のうち3分の2以上は長友選手に帯同して料理を作り続けています。

食後血糖値を測定して、最適な糖質量を決めた

――そうして加藤さんが専属シェフとなり、長友選手との生活が始まったのですね。一方、監修者である山田先生がお二人に関わることになったのは、どのようないきさつがあったのでしょう。

山田医師 実は、私にも運命を感じるきっかけがあったのです。お二人が食の取り組みをなさっていることを紹介した記事が『Number Do』(文藝春秋)という雑誌に掲載されました。その記事を妻(食・楽・健康協会副理事長を務める山田サラさん)が読んで、「運命感じる!」と私のところに持ってきたのです(笑)。

当時、長友さんと加藤シェフは、「糖質の摂取量を落として血糖値の乱高下を防ごう」という方法に取り組んでおられました。しかし、それによって体重が落ちてしまうといった問題を抱えていらっしゃるようでした。

アスリートに求められる体重は、そのスポーツ(さらにはその中でのポジション)によって変わります。長友選手のようにサッカーにおけるサイドバックというポジションは、ボディコンタクトが多く発生しますから、体重が必要以上に落ちてしまうことは当たり負けのもとになってしまいますし、下手をすると負傷につながります。そして、サッカーという持久力が求められるスポーツにおいて、パフォーマンスを維持するために脂質をエネルギーとして燃やし続けられる体に変換する必要も感じました。

もしかしたら、彼らの悩みを払拭するためにお役に立てるかもしれない、と思いました。そこで、共通の知り合いを通じて連絡をとったのです。

――実際に3人で会われて、どのように食事の方向性が決められたのですか。

山田医師 長友選手は、かつて「食後に眠くなる、頭がさえない、ピッチに立つときにぼーっとする」という悩みも抱えていました。これは、食後に高血糖が起こったあとに、遅れて大量に分泌したインスリンの影響によって低血糖が起こっている可能性を示します。

低血糖になったら運動どころではありません。パフォーマンスは明らかに低下します。また、血糖値が乱高下する状態は免疫細胞にも悪影響をもたらし、創傷治癒(そうしょうちゆ)を遅らせ、全身の機能を低下させる可能性もあります。つまり故障につながりやすく、リカバリーも悪くなります。

山田医師 食後高血糖が良くないのは、アスリートだけではなく、一般の人すべてです。そこで、私が提唱している「ロカボ」では、このような食後高血糖を起こさないために、1食20~40gの糖質を1日3回と間食10g、合わせて1日70~130gの糖質を摂取し、カロリーやたんぱく質、脂質の摂取には制限を設けず満足するまで食べてください、とお伝えしています。

その一方で、その後の長友選手と加藤シェフとの取り組みの中では、糖質と同時にエネルギー摂取も少なくなってしまっていて、それが先ほど述べた体重の減少という問題を引き起こしていたのです。極端な糖質制限食をすることで生じるケトン体[注2]という物質は食欲を低下させる作用があるため、体重を減量させたい肥満者にとっては時にメリットにもなるのですが、体重を維持したいアスリートの食事法としては、極端な糖質制限食は不適切ということになります。また、そもそも、アスリートのエネルギー消費量は一般人とは格段に異なります。その意味では、ロカボという一般人向けの食事法とは異なる、個々のアスリートごとに設計した食事法が必要なことは明らかでした。

長友選手の場合は、特に運動量の非常に多いアスリートであり、まずは、体重を落とさないレベルで、血糖値の乱高下が起こらない範囲内の最適な糖質量を調べる必要がありました。そこで、「どの程度の糖質摂取で、どのくらい血糖値が上がるか」をモニターするために、24時間の血糖値を測定できる測定器(FreeStyleリブレ)を2週間装着してもらい、食後血糖値を含め、血糖値の推移を測り続けました。

その結果、長友選手は1食当たりの糖質量が40~60gの範囲内であれば、血糖値の上昇が140mg/dL未満に抑えられ、食後高血糖が生じないことが確認できたのです。

パフォーマンスアップは食事法の変更による効果

――1食当たり糖質40~60gというと、長友選手の場合は「ロカボ」の推奨量より多かったのですね。

加藤シェフ そうなのです。話が前後しますが、私がまだ長友選手の専属シェフになっていないとき、つまり筋肉のケガが多かった当時の長友選手は、パスタやごはんなどの糖質をたっぷり食事でとった後にデザートも食べていたそうです。朝食にメロンパンを食べて、おやつにクッキーを食べる、といったことも多かったとか。「糖質はエネルギーになる」(=カーボローディング)と解釈して、そういう食べ方をしていた、と話していました。

私が専属シェフとなった当初も「食事、まだ?」とせかせかすることがあり、食事もかき込むようなときがありました。食後はすぐに眠くなるようでした。そこで、私は「とり過ぎている糖質量を削ることによって脂肪をエネルギー源として活用できる体に変えたい」と考え、「1食当たり40g前後」と糖質量を定めました。しかし、「この糖質量でいいのか」という迷いがありました。

そんなこともあり、山田先生にご指導いただくのはとても心強かったのですが、「糖質60gまではいい」というのが意外でした。ご指摘のように想定以上に多かったからです。「1食当たり40~60g」の糖質量とは、ごはん茶碗1杯ほどに相当します。そこで「糖質量を増やすと、脂質代謝が優位にならないのではないですか?」と質問しました。

すると山田先生は、「食後血糖の推移を見た上で判断しているので大丈夫です。長友選手の場合、この程度の糖質量であれば、脂質を利用できる体に変わっていきますよ。その代わり、脂質を燃やす体になるためには2~4週間かかります。その間、続けないといけないので、しっかり続けてください」とアドバイスをいただきました。

――著書の中で長友選手は、「ファットアダプトを始めて1カ月もしないうちに、脳も筋肉も思い通りに働くようになってきた。集中力も途切れないし、カラダのキレもスピードも戻ってきた」と書かれていますね。実際、新たな食事法にして、長友選手にはどんな変化があったのでしょうか。

加藤シェフ エネルギー摂取量がしっかりしつつ、血糖変動が安定したためだと思いますが、本人は「そろそろ食事か」というように余裕ができ、ゆったりと食事をされるようになりました。食後の眠気も昼寝もなくなり、頭がクリアになり、ピッチの中でも外でも集中力が高まり、状況判断が良くなったと話しています。

リカバリー力が高まり、すぐに疲れがとれる、さらには大学時代から悩まされていた顔や背中の吹き出物も一切出なくなったそうです。トレーニングは以前から誰よりもやってきた彼ですので、変えたのは食事だけ。パフォーマンスアップは明らかに食事法の変更による効果だ、と確信を持っています。

2015年のシーズンまでは筋肉系のケガが多く、ケガによる離脱も多く、インテル・ミラノの放出リストに載っている状況でした。しかし、食事法を転換した後は、筋肉系のケガは1回もなく、足もつらなくなったと本人も大満足しています。糖質を大幅にカットしていたときよりも体重は増えましたが、体脂肪は上がっておらず、筋肉量は3~4キロは増えたのではないかと思います。

やはり、本人の食後血糖値の変動を、改めてきっちり調べたのが良かったと思います。これまでは、「いい食事法」というものはあっても、本人の体に合うものかどうかを知る方法がないまま試していました。食後血糖値を計測し、食後高血糖が起こっているかどうかを確かめられたので、効果のある方法をピンポイントで実践できたのだと思います。

――長友選手も、トークショーでは「たんぱく質と脂質は満足いくまでとることができるから、ストレスがない。加藤シェフが作ってくれるイスタンブールの新鮮な魚の料理が本当においしくて、外食したいと思わない。日々闘いの連続で緊張しているから、シェフの食事で精神が緩むんです」と話されていましたね。

山田医師 「健康になるためには、粗食で我慢しなさい」と言われていたのがこれまでの食事法でした。しかし、これからは「おいしい」と「健康」が両立できる、ということが医学的エビデンスによって証明されてきています。長友選手にも、おいしく食べていただきながらパフォーマンス向上に貢献できたことがなによりうれしいですね。

加藤さん 血糖値を上げない甘味料もあるので、長友選手の大好きなガトーショコラやチーズケーキも作っています。甘いものも提供し、満足いただいています。

◇ ◇ ◇

次回は、2018年秋に長友選手を襲った「肺気胸」をどのように乗り越えたか、また、ファットアダプト食事法の医学的エビデンスについて、さらに詳しく聞いていく。

[注2]ケトン体とは、βヒドロキシ酪酸、アセトン、アセト酢酸の3つの総称で、人間の体のエネルギー源になる物質。ブドウ糖がとれない時間が長くなると、脳はブドウ糖の代わりにケトン体をエネルギー源として利用する。

(ライター 柳本操、インタビュー写真 菊池くらげ、図版 増田真一)

後編 長友選手を変えたファットアダプト食事法の医学的根拠

[日経Gooday2019年7月23日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。