iOSの大規模アップデート iPad版を分ける意味は?

西田宗千佳のデジタル未来図

アップルは、2019年秋にiPhoneやiPad、MacのOSを新しくする[注]。注目の的となっているのはiPad用のOSをiPhoneと分けて「iPadOS」とすることだ。同社の戦略の中で、iPadがより重要なものになっており、基盤を整える狙いがある。6月下旬に始まったパブリックベータテストから、その新機能やアップルの狙いを見ていこう。

[注]それぞれ「iOS 13」「iPadOS 13」「macOS Catalina」となる。

なお、本記事は取材に基づく特別な許可を得た上で公開している。パブリックベータテストには、アップル製品を持つ人であれば誰でも無料で参加することができるが、あくまで「テスト」であり、ソフトウエアの安定性は保証されていない。事実、アプリの動作互換性などで深刻な不具合もある。日常的に使うことは推奨されない。

パソコン的な「使い方」を強化

ここ数年アップルは、iPadを「よりクリエーティブなことに使える個人向けコンピューター」としてアピールしようとしてきた。カメラやタッチ要素を生かしたアプリの数では、パソコンやAndroidタブレットよりiPadが勝っている。2015年に「Apple Pencil」に対応した「iPad Pro」シリーズが登場して以降、その方向性はさらに強化されてきた。今年は、その計画がいよいよ最終段階に差し掛かってきたことを感じさせる。

冒頭で述べたように、アップルはiPad用OSの名称を「iPadOS」に変更する。スマホ用OSである「iOS」と共通のブランドを使っていたが、今回よりブランド名が分かれ、独立する。スマホサイズで快適なものと、より大きな画面で快適なものを分けて進化させていく方向性になったのだ。

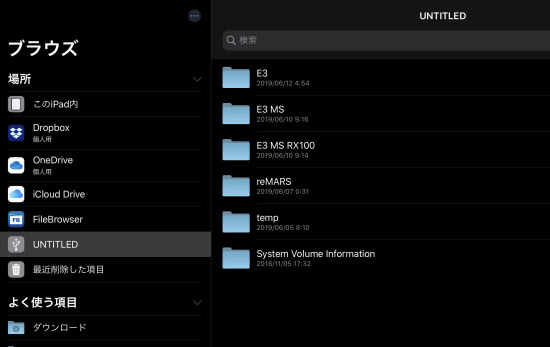

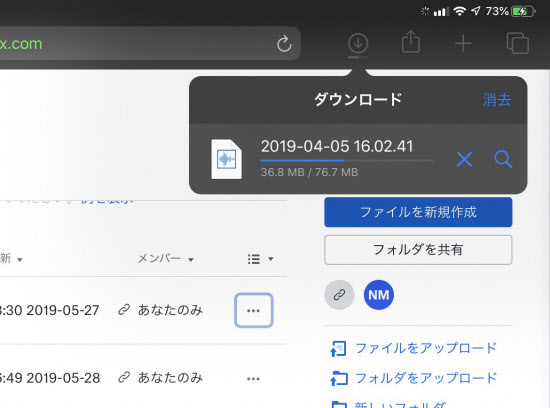

iPadをパソコン的に使うときの問題点の一つは、ファイルの扱いが面倒、ということだった。ウェブからファイルをダウンロードしたり、Zipファイルを圧縮・解凍したり、USBメモリーにデータをコピーして渡したり、といった、パソコンで普通にやるような作業が面倒だった。正確に書くと、アプリを探して組み合わせればできるが、パソコンと比べると面倒だった。ライバルであるAndroidは、パソコンに近い使い方ができ、iOSはやや後れを取っていた。

iPadOS 13では、それらの問題がおおむね解決されている。もちろんiPad流の部分はあるが、アプリを追加ダウンロードする必要性は減っており、かなりシンプルに使える。特にiPad Pro(第3世代)の場合、インターフェースがUSB Type-Cなので、パソコン側もUSB Type-Cであれば、同じUSBメモリーを使い回せるし、SDカードアダプターなども使い回せる。

なお、USBメモリーにアクセスする機能はiOS 13にも搭載され、iPhoneでも利用できるようになる。iPadだけがパソコン的になっていくわけではないことには注意したい。

大きな画面に合わせた操作

それでも、iPadOSがiOSから独立した理由は、「画面の大きさが操作に大きな影響を与えるため」である。

例を挙げよう。

iOS 13/iPadOS 13では、写真を管理・編集する「写真」アプリの機能が大幅に強化されている。いままでは本当にシンプルな編集しかできなかったが、露出や彩度はもちろん、ハイライトの強さや黒の締まり具合など、単体の写真管理アプリに負けないレベルになった。動画の色調補正編集にも対応し、ちょっとした作業ならばこれだけでいい。機能自体はiOS 13でもiPadOS 13でも変わらない。しかし、画面が大きいiPadで拡大縮小しながら加工するのと、iPhoneでやるのとでは、できることも使いやすさも変わってくる。

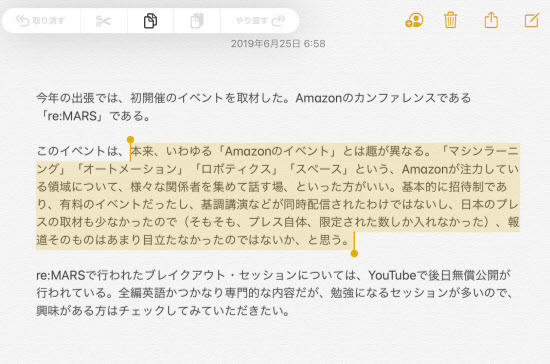

文字の選択や貼り付けもそうだ。iOS 13/iPadOS 13では、新しく「3本の指」を使うジェスチャーが登場した。例えば、3本の指で左へ画面を撫でると「取り消し」、3本の指を開く動作をすると「ペースト」になる。3本指のジェスチャーでできることは専用のメニューになっており、3本指でタップすると画面に現れる。ジェスチャーがわかりづらいと思うなら、「3本指タップのあとに、メニューからやりたいことを選択」というパターンでもいい。

3本指の操作はiPhoneでも使えるが、iPhoneの小さい画面では、やや操作しにくく感じる。今まで通り、画面の長押しなどを併用した方が使いやすい。しかしiPadの場合、3本指でも画面の大きさには十分な余裕がある。3本指ジェスチャーによる操作は、iPadの方がずっと使いやすい。

より多く売れているiPhoneのためだけでなく、iPadのための機能をOSに積極的に導入し、「それぞれの機器では、それぞれにあった使い方をユーザーが自由に選んで使う」のが、iOSとiPadOSを分けていくことの本質、といっていいだろう。

だからこそ、iPhoneとiPadの両方で使える新機能の中には、iPhoneでよりメリットを感じられる機能もあり、そういった機能は「iOSの改良」としてアピールされている。

OS全体に多彩な変化、今後の基盤に

実のところ、今回の新OSに関わる変更点は膨大だ。機能的に単純に良くなったところもあれば、できることは変わっていないがユーザーインターフェースは変わった、といった部分も多い。

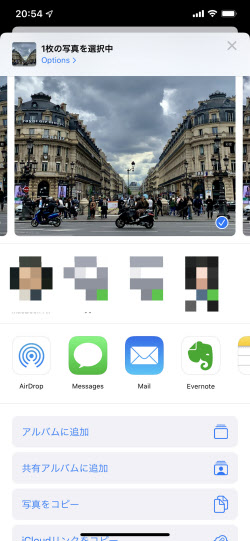

例えば「共有」ボタン内のメニュー表示。アップル製品には「□と↑」を組み合わせたボタンがあるが、これを「共有」ボタンという。写真や文書、ウェブのURLなど、アプリの中から「他の人と共有したい」ものがあったときに使うもの、と定義されている。実際には純粋な共有だけでなく、今アプリで見ているデータを他のアプリに渡したり、「ファイル」で特定の場所へ保存したりするときにも使う。このメニューからできることはあまり変わっていないが、表示やアイコンの並び方は大きく変わっており、最初は戸惑うだろう。

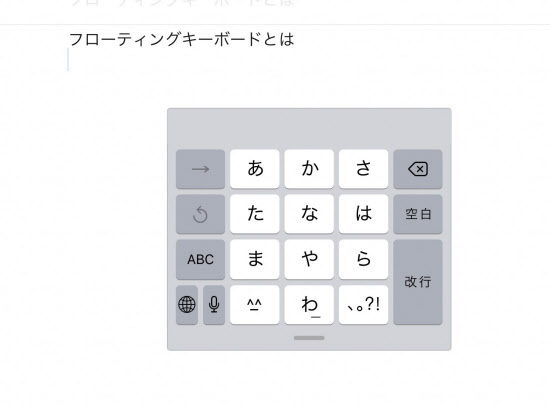

キーボードも少し変わった。スペース入力は基本的に半角だったが、日本語入力時には「全角スペース」が基本に変わる。日本語入力中に半角スペースを入れる場合、「SHIFT+スペース」になった。またiPadの場合、「フローティングキーボード」という入力方法が加わった。iPadのソフトウエアキーボードは画面下に固定されていたが、片手で使うことを前提とした小さなキーボードをアプリの上に重ね、好きな位置に置いて使うことができるようになっている。

これらの変化は基本的にはプラスだと思うが、一方、いきなり大きく変わるので戸惑いは大きいだろうし、アプリの互換性への影響も少なくない。今年の新バージョンは、数年ぶりの大きな変更であり、これから数年の基盤となるバージョンなのだろう。

2018年のiOS 12では、過去の機種のうち「動作対象外」となったものは少なかった。だが、iOS 13/iPadOS 13では、iPhone 5sやiPhone 6、iPad mini4など、多くの過去機種が「動作対象外」となった。

3月に「iPad mini」の新型が、5月に「iPod Touch」の新モデルが、共に4年ぶりにいきなり発表になり、ファンを驚かせた。だが、これも今考えると納得できる。新iOSは、2015年発売のiPad mini4でも、iPod Touchでも動作しないからだ。このあたりも、今後の基盤整備だと考えると納得がいく。

フリージャーナリスト。1971年福井県生まれ。得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、ネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。