適度なストレスは健康にいい 休息とのバランスがカギ

ストレス解消のルール(9)

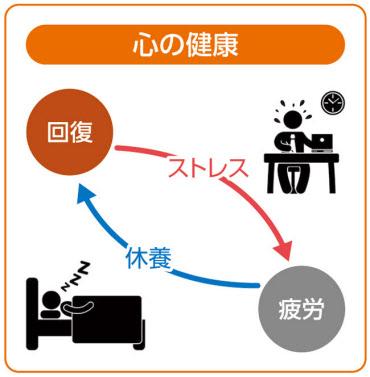

まずは、こちらをご覧いただこう。これをどう思うだろうか?

一、ストレスは「生きる幸せ」を感じさせるもの

二、ストレス反応である疲労は心身を守る「安全弁」

三、ストレスは休養とのバランスがとれることで「心の健康」につながる

これは、「ストレスの正体」だ。

「ストレス」は何かと悪者に思われる。かくいう私、健康ジャーナリストの結城未来も、疲れるたび、嫌な気持ちになるたびに「最近、ストレスが多くて……」と、ストレスを言い訳にしてきた気がする。「ストレスがなければ、どんなにハッピーな毎日が訪れることだろう」とも思ってきた。

そんなわけで、この連載のタイトルは「ストレス解消のルール」なのだが、実はストレスは一種の「必要悪」であり、「生きるためのマストアイテム」でもあるらしい。日本大学医学部精神医学系・内山真主任教授に取材し、ストレスの正体を探った。

ストレスのない人生は実は不幸せ?

――内山教授「そもそも、『ストレス』という言葉をどういう意味で使っていますか?」

インタビュー開始直後、内山教授からのいきなりの質問に驚いた。そういえば、当たり前のように「良くないもの」として使っている気がする。

――内山教授「恐らく『心労』『懸念』などの意味で使っているケースが実際には多いでしょう。では、そういう意味でのストレスは、昔に比べて現代人のほうが多いと思いますか?」

世の中には、「ストレスの多い現代」という言葉が闊歩(かっぽ)しているし、そう思い込んでいたふしもある。

――内山教授「実は、時代によって内容が変わっているだけで、昔から人類にストレスはつきものだといわれています。

例えば、『アルプスの少女ハイジ』の舞台になるスイスの山岳地帯。一見のどかでストレスがなさそうに思えますよね。実際スイスは梅雨もなく、春夏は気候が穏やかで過ごしやすい場所のようです。一方、冬はとても寒く厳しい環境に一変します。それ以外の季節でも心配や懸念は多い。欧州では羊がオオカミに襲われる脅威などもあるので、夜はぐっすり眠るわけにはいかなかったという記録もあります。

これは、昔の日本でも同様です。夜は畑を荒らしにくるイノシシを撃退しなければいけなかったので、おちおち眠ってはいられなかった。昔の人たちは、農業などで過酷な自然の脅威と闘いながら生きていたのです。つまり、生きていくうえで心労、つまりストレスは昔からあったことになります」

なるほど。現代に限らず、昔から人間は「ストレス」の原因になる困難と闘ってきたことになる。

――内山教授「そもそも、『ストレスがない』ことが本当の幸せだと思いますか?」

「ストレス=心労=自分を疲弊させる原因」だとしたら、ないほうが幸せのように思える。

――内山教授「より良く生きようと思うと現実とのギャップを感じます。何らかのストレスを感じるものです。反対に、『このままでいいんだ』と思うとこの落差はなくなるけれど、今度は生活の満足度が低くなってきます」

「生活の満足度」、というのは「幸せ」ということだろうか?

――内山教授「そうですね。『幸せ』であり『心の健康』にもつながるものです。では、『やりがいのない仕事を機械的にこなすだけで、食べるには何とか困らない生活』と、『ちょっと大変なこともあるけれど自分の能力を生かした仕事で達成感がある生活』、どちらの満足度が高いと思いますか?」

それはもちろん、やりがいを感じられたほうが満足度が高い。

――内山教授「以前に行った国内調査でも、その通りでした。『達成感の高い人が心の面で健康』ということが分かったのです。『ストレスを避けなさい』というのは正しいことだと思います。でも、それはあくまでも程度問題。ストレスをとことん避けたらそれだけ幸せなのかというと、必ずしもそうでもなさそうなのです。そもそも、みんなで協力しながら生きている実生活の中では、多少なりとも人に気を使うことが多い。自分だけストレスが全くないというのは現実には難しいですね」

では、「ストレス」について、どう考えたらよいのだろうか?

――内山教授「私たちが『ストレス』と呼んでいるような心の負荷は、うまく乗り越えられた時にこのうえない達成感をもたらします。いわばストレスは『生きる幸せを感じさせてくれるもの』でもあるのです。そう考えると、『ストレスが全くない生活が理想的な心の健康状態』とは言えない気がしてきます。心の健康とは、ストレスによる疲れと、そこからの回復を行ったり来たりする中で得られる、もっとダイナミックなものだと思います」

大事なのは、疲労と回復のバランス

ただ、私などは大変なことが重なると、ストレスでペシャンコに押しつぶされてしまいそうになることも少なくない。

――内山教授「私も、困難に対して前向きに対処しようとつい無理をして、うまくいかず苦しい思いをすることがよくあります。確かに、適度なストレスは生きがいにつながりますが、ストレスが過剰だったりストレスにうまく対処できなかったりすると、とても大変。バランスが重要です」

なんとか乗り越えられるヒントはないだろうか?

――内山教授「具体的にストレスとなる原因を減らす工夫も必要です。さらに大切なのが、先ほどお伝えした『ストレスによる疲労と回復のバランスがとれる』ことです。

生物全般にとって最も強いストレスとは、生死に関わるものです。そうした緊急事態では、そこから全力で逃げ出すか戦うかしか生き延びる術はありませんので、瞬発力が必要になります。そこで私たち生物は、強いストレスを感知、つまり非常事態を認識すると、まず何とかそれに打ち勝つべく瞬発的な力を発揮できるようにします。

具体的には、まず大脳辺縁系が働き、脳の視床下部、下垂体から次々指令が出て、副腎皮質でストレスホルモンであるコルチゾールがつくられます。これが血液中のブドウ糖を増やして血糖値を高め、瞬発的な力の発揮に必要なアドレナリン産生を一気に促します。非常事態に対し交感神経を高めて対処するわけです。そうなると、脈拍は高くなり血圧も上昇します。精神的にも高ぶった状態になるので、眠れなくなります」

ストレスを感じると、ここまで体に大きな変化が表れるとは驚きだ。

――内山教授「とはいえ、これはあくまで緊急事態に直面した際の一時的な体の反応です。こんな状態が長く続くと、体は通常の状態をうまく保てなくなってしまいます。血糖値、脈拍、血圧まで高いままになってしまうと、健康面で破綻。精神的にも高ぶった状態が続いてしまうため、心の健康が保てなくなってしまうのです」

これはゆゆしき状態だ。

――内山教授「ですから、このように緊急事態に対する反応が起こると、次にこれを収束する働きが出てきます。ストレスホルモンであるコルチゾールが一定以上高い状態が続くとフィードバックがかかり、コルチゾール自体がこれを高める命令を出していた視床下部、下垂体の活動を抑えるので、平常の状態に速やかに戻っていくのです」

緊急事態で大きなストレスを感じても、体を壊さないようにいったん収束し、速やかに落ち着き回復するのが通常のメカニズムということらしい。人間の体はよくできているものだと感心してしまう。

――内山教授「重症の『うつ病』では、このストレスホルモンであるコルチゾールが夜になっても高いままで、うまく回復しなくなっているという報告もあります。つまり、うつ病により心の健康が保てなくなった状態とは、本来は緊急事態的な心身の反応の一部が続いている状態と解釈できるのです」

では、スムーズに回復状態に戻すにはどうしたらよいのだろうか?

――内山教授「ストレスで疲れることが続いても、私たちには回復する機能があります。『休養』です。私たちは1日の4分の1から3分の1は眠って過ごします。睡眠は休養のうちの『休』の部分として重要です。楽しみを積極的に得る、気分転換をするというのが休養のうちの『養』の部分。

先ほど話題になったように『心の健康』とは、ストレスが全くないという現実離れした状態ではなく、『ストレスと休養、負荷と回復のバランスがとれた状態』なのではないかと思います」

疲れて休みたくなるのは心身の「安全弁」

心の健康とは「常に元気で走り続けること」だと思っていたが、そうではないということだろうか?

――内山教授「自分で疲労に気付くことが大切。常に100%元気でいるのは、長い目で見ると危険です。心身が疲弊してしまいます。患者さんや知人など、社会で頑張ってきた人たちと話をしていると、『世の中には頑張り屋、優秀な人がたくさんいるけれども、最後は体が丈夫でなくちゃ』という声が目立ちます。つまり、『無理をして頑張り続けたために途中で体を壊してしまい、第一線から遠のいていく人が多かった』というのです。困難やストレスに常に全力で立ち向かい走り続けていくことは、安全弁がうまく働いていないとも考えられるかもしれません」

「安全弁」というのは?

――内山教授「『疲労を感じる』ということは、心身を守る大切な『安全弁』なのだと思います。疲れると体を休めたくなるし、気持ちの面でも仕事を先延ばしにしたくなる。これが安全弁。疲労がなかったら、本当に体が壊れるまで気づきませんから」

安全弁である疲労を感じて休養すれば、回復できる。ストレスと休養による回復のバランスを保てる。これを繰り返すことが、心の健康につながるのだという。思えば、私は特にストレスの多い仕事が山積みになると、家でグッタリとしてしまうことが多い。

――内山教授「私の休日も同じです。自宅で勉強ができないのは机や椅子のせいかと思って最近買い替えてみましたが、ダメですね。仕事がたまっているのに、家に帰るとどうでもよくなって、テレビを見るなどダラダラ過ごしてしまいます。パーッとどこかに行ってリフレッシュできればと思うのですが……。そういう意味で休養の『養』の部分はうまくとれていませんが、『休』の部分がとれているからうまくやっていられるのだろうと自分を慰めています」

実は私も、「やらなければいけない」と思ってはいても、ついつい先延ばしにして怠けてしまうことが多い。そんな意志の弱い自分を責めることもある。

――内山教授「意志が弱いのは、必ずしも悪いことばかりではないと思います。疲れているのに意志を強く持って何でもかんでも全力で取り組んでしまうと、結果的に健康を害すことになりかねません。『やらなきゃいけない』と思いながらも休んでしまう意志の弱さは、『疲れている時に働く体の安全弁』です」

怠け者の自分を肯定してもらえると、前向きな勇気をもらえる。

――内山教授「最終的な目標は『心が健康になる』ことです。ストレスについて考える時には、ストレスだけに注目してこれをなくすのではなく、『心の健康』という視点で『ストレスと休養とのバランスがとれているか』を考えてほしいです」

冒頭でも触れた通り、この連載のタイトルは「ストレス解消のルール」。だが、ストレスの正体が「生きがい」につながる人生のハードルであったり、ストレスによる疲労が心身を壊さないための「安全弁」であるなら、本当に目指すべきは「ストレス自体をなくすこと」ではなく、「ストレスを認識して、それとうまく付き合っていくこと」だろう。ぜひ、そう読み取っていただき、ストレスと休養とのバランスを見直してほしい。次回は休養のコツについて、さらに内山教授にお話を伺っていく。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。