野球と東京に破れた青春 学生は自分なりの東京像描け

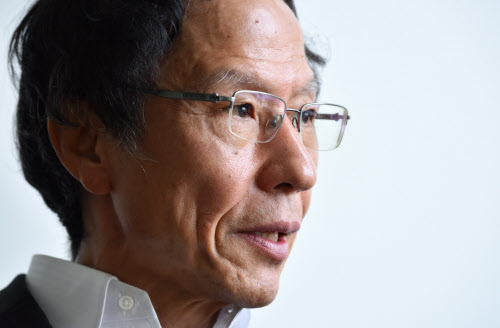

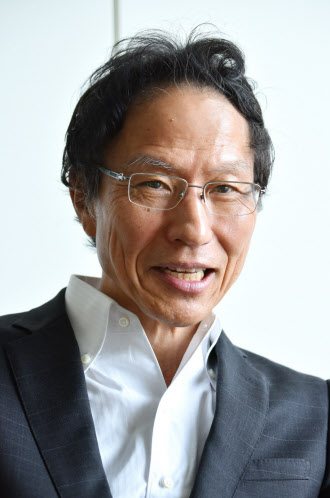

政治学者 姜尚中氏

政治学者としてテレビに出演し、国際情勢についての冷静な分析で人気を集める姜尚中氏。子どもの頃は意外にも、野球少年だったという。テレビと変わらぬ穏やかな口調で語った20歳の頃とは──。

20歳の私大好きだった野球に挫折し、その後遺症で受験勉強にも身が入らず、文学をむさぼり読んだ。

私は熊本県熊本市に生まれ、小学生の頃はかなりの野球少年でした。九州は当時、野球王国だったんです。西鉄ライオンズがありましたし、後に「打撃の神様」とまでいわれた川上哲治さんも熊本県の出身。当時の子どもたちが野球選手に憧れるのは何も特殊なことではなく、むしろ、ありきたりだったと思います。ただ1点、私がほかの人と違っていたのは、「あわよくばプロになりたい」と思っていたこと。将来、できることなら野球で身を立てたいと思っていました。

ところが17歳、高校2年生の時、ふとしたことから、その夢に挫折してしまいます。理由はいろいろありますが、大きかったのは体形の問題。私は野球向きの体形ではなかったのです。

実際に活躍している選手を間近に見ればわかりますが、プロ野球の選手は体が大きくて、下半身がかなりがっちりしています。足腰をしっかりさせたくて、当時、牛乳をのんだり、肉をたくさん食べたりと、いろいろと試してはみましたけれど、生まれ持った体形というものは、なかなか変わるものではありませんでした。監督からも「打者として大成しない」というようなことを言われて落ち込み、長い憂鬱の日々が始まりました。

野球に明け暮れた生活を送っていましたから、プロになれないとわかったとたん、やりたいことが見つからなくなってしまった。その後遺症が長く続いて受験勉強にも身が入らず、内向的になっていきました。その頃よく読んだのが、受験とはまったく関係のない「世界文学全集」や「日本文学全集」など。詩も好きでした。特に好きだったのはボードレールの「悪の華」。私が好んで読んだのは、鈴木信太郎さん訳です。いわゆる雅文体で、語呂合わせがいい。今でもいくつか暗記しているくらい、好きです。

読書というのは、孤独であっても楽しめますから。時代を超え、自分がタイムマシンに乗って見知らぬ世界をのぞき見たような気分にもなれる。国内初の海外旅行パッケージツアー「ジャルパック」が誕生したのは1964年。日本が国民総生産(GNP)で西ドイツを追い抜いたのが68年。私が青春時代を過ごした時期は、多くの日本人が現状から脱却して山のかなたに憧れを持つ、そういう時代でもあったと思います。

20歳に戻れるなら思い切って海外へ出れば、アイデンティティーをつかめる

高校を卒業した私は1年浪人して早稲田大学の政治経済学部に入学しましたが、野球への諦めはなかなかつかなかったですね。早稲田を目指した一番の理由も野球。プロがダメでもノンプロならと望みをつないで野球部を訪れてみたら、これがまた大変な人気で、部員が100人を超えていた。テストに受からなければ入部できないと言われ、かすかにくすぶっていた野球への思いは、ここで完全についえました。

熊本から東京へ出てきた私にとって、東京はまぶしすぎました。友だちもあまりできず、引っ込み思案になり、授業にもほとんど出ませんでした。もんもんとした日々を送るなか、大学3年生の夏、思い切って海を渡り、両親のルーツであるソウルに約1カ月滞在しました。日本人でもなく、韓国人でもない、「在日」という自分自身のアイデンティティーにも深く悩んでいたのですが、ソウルのビルから沈んでゆく夕陽を眺めた時、その美しさが東京で見た夕陽の美しさと何ら変わりがないことに気づき、日本も韓国もない、みんな同じなのだ、自分はなぜこんなに悩んできたのだろうと、出自にこだわり続けていた自分がばからしくなりました。

30歳を迎える頃、西ドイツに留学しましたが、いろいろな国からやってきた留学生と出会うなか、その時も同じような感覚を覚えました。日本から出ることで「外部」の視点を持ち、それを通じて自分自身のアイデンティティーをつかみ、政治学者という仕事へとつながっていった。ですから、もしも20歳の頃に戻れるのなら、もっと早くに思い切って海外へ出ろ、と自分自身に言いたいですね。

20歳の頃という意味で、一番行きたかった場所はフランスです。やはり、ボードレールの詩が好きでしたから。「旅への誘い」という、とてもいい詩があるんです。ただし、今の若い人が世界中を旅したら、どこでも大なり小なりの問題を抱えていて、ロマンティズムのかけらもなくなってしまうかもしれません。情報端末を操作したら、なんでも出てきてしまう。あの時代は、知らないからこそロマンチックでいられた。そういう意味では、知らないがゆえの喜びもあったとは思います。

20歳のあなたへ自分なりの価値尺度を持たなくてはならない厳しい時代。「人文知」が助けに。

早稲田大学で博士号を取り、政治学者として生きていくことになりました。国際基督教大学や東京大学で多くの学生たちと向き合った後、現在は故郷の熊本で県立劇場の館長を務め、長崎県の鎮西学院で学院長をしています。最近、元号が「平成」から「令和」へと変わりました。私は昭和の生まれですから、令和時代を生きる若者が私の話を聞いても、昭和の人間が明治時代の人の話を聞いているかのようにピンと来ないかもしれない。

私が青春を過ごしたのは人口増大の時代です。人口が増えるに伴い、生産力も上がる。生産力が上がるから、豊かになれるということが信じられた時代です。裏を返せば、圧倒的な戦争の影響力下でつくられた社会でもあったわけです。そのような時代につくられた安定モデル、あるいは成功物語というのはもはや通用しないでしょう。雇用モデルも多様化、日本はすでに人口減少社会に突入し、人生100年時代ともいわれています。つまり、かつてとは人生の尺度そのものが変わってしまいました。

これまでの就活は事実上の「就社」を目指すものでした。今は本来の意味での就職。20歳であっても、自分だけにしかない、1つのミッションのようなものを考えていかなければならない時代にも入っています。若い人たちは割を食ったと思うかもしれませんが、かつての安定モデルはいろんな好条件が重なった上での偶然の産物であり、むしろ、異常だったと考えた方がいい。それを一度、ブラックボックスの中に入れてしまって、自分なりの「モデル」をつくり上げていく方がいいんじゃないかな。

これは難しいといえば難しいことです。若いうちから、自分なりの価値尺度を持って生きなくてはならなくなったわけですから。では、そのような価値尺度は何によってつくられるかと言えば、私は人文知だと思います。ネット上にない情報を探すのが困難な時代には、自分という秘境を探検した方がいい。

異なる作者の作品を集めたアンソロジーを読むのもいいと思います。文学ならば、寝転がっても読める。夏目漱石の「三四郎」や「それから」を読めば、当時の東京の様子がわかります。私が「三四郎」を読んだのは東京に最初のオリンピックが来るか来ないかという時でした。東京は建てては壊し、壊しては建てているなどと書いてあり、その通りだと実感しながら読んだものです。そういう感覚は、今の人にもある程度、通じるかもしれない。

学生を見ていると地域差も感じます。昔は東京が嫌で、地方で暮らすことを「都落ち」あるいは「ドロップアウト」と言いました。それが心地いいか否か、今は相対的な価値尺度ではなく、自分自身の価値尺度で決めていく時代です。

東京で生まれた漱石は、熊本で暮らしていたこともあります。地方の青年とまじりあうことによって彼らから見た東京という外部の視点を持ち、それを「三四郎」で書いた。ですから、今の若い人たちにもぜひ、文学を通じて「東京論」を考えてほしいですね。東京を知ることで日本を知り、自分自身のアイデンティティーをつかむこともできるはずですから。

1950年熊本県生まれ。政治学者。東京大学名誉教授。熊本県立劇場館長兼理事長。鎮西学院学院長。近著に「母の教え 10年後の『悩む力』」(集英社)がある。

(ライター 曲沼美恵)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。