働き方改革進むけど… 社員が残念と感じる理由とは

人手不足と生産性向上の必要性から、国を挙げて「働き方改革」が進んでいます。2019年4月からは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が順次施行され、これまでよりもさらに効率的な働き方が求められるようになりました。

でも、実際のところ、それは働き手にとって納得できる「改革」なのでしょうか。会社がいかに努力をしていても、「その『改革』、ちょっとざんねん!」と、内心つっこんでしまうこともあるのでは?今特集では、そんな「働き方改革」について日経DUAL読者アンケートを実施。87人のアンケート結果や取材を基に本音をお伝えします。

4月から国を挙げて進む「働き方改革」

働き方に対するニーズの多様化に伴って、多様な働き方を自分で選択できるように国が推し進めている「働き方改革」。2018年7月には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布され、この4月から順次施行されています。

これにより、従来の働き方から大きく変わる点は2つあります。一つは、時間外労働の上限が規制されること。もう一つは、毎年、有給休暇の確実な取得が必要になることです。

これまで法律上は残業時間の上限が設けられているにもかかわらず、労働者側と会社側が相談をして合意していれば残業時間を延ばせました。しかし、今回の法改正では原則として月45時間かつ年360時間とし、労使で合意があった場合でも1カ月で100時間以上の残業や、複数月の平均が80時間を超える残業はできなくなります。違反の場合には罰則が科せられます。そして、労働者に必ず年5日の有給休暇を取得させることを会社側に義務付けます。これまで、有給休暇は働く側が自ら申し出ることとされていましたが、法改正以降は年5日は会社側から「休んでください」と指定することになります。

「働き方改革」はこの数年、各社が積極的に取り組んでいるテーマですが、順次施行にあわせるにはこれまでに職場がどれくらい働き方改革の「地ならし」がされているかがポイントです。では実際に皆さんの職場ではどのように運用されているのでしょうか。

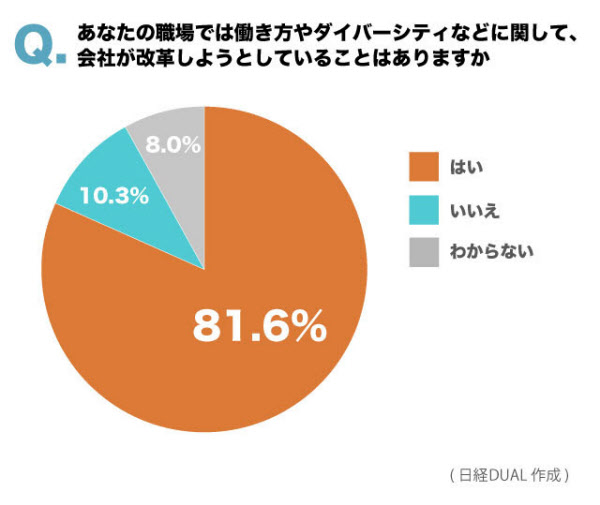

8割以上が「働き方改革」を推進している

読者アンケートでは、「働き方やダイバーシティなどに関して会社が改革をしようとしていることはありますか」の回答で、「はい」は81.6%でした。「いいえ」が10.3%、「わからない」が8.0%でした。読者の8割以上の職場では、何らかの形で働き方改革への取り組みがあることがわかりました。

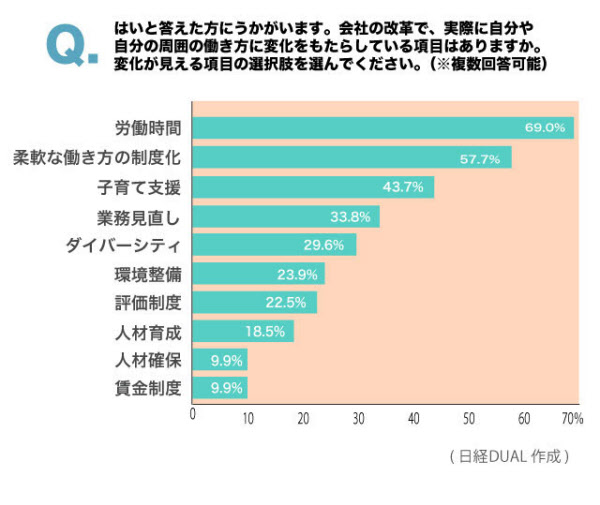

「はい」と答えた読者に、実際に変化をもたらしている項目を聞くと「労働時間」(69.0%)、「柔軟な働き方の制度化」(57.7%)が過半数を超えました。そして、「子育て支援」(43.7%)も過半数近くにのぼりました。

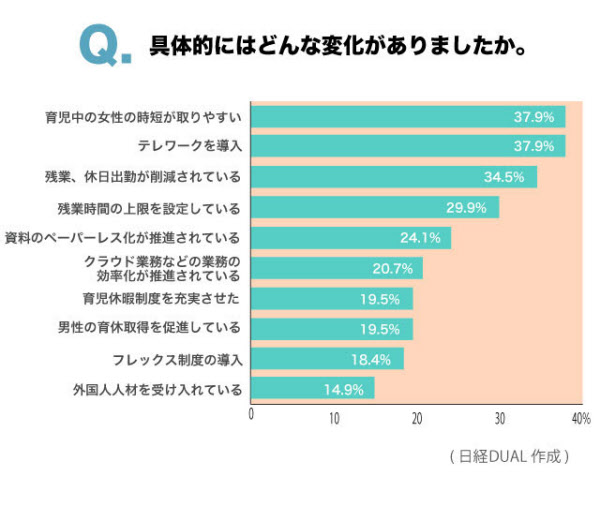

さらに、具体的な会社の施策を複数回答してもらったところ、最も大きかったのが「育児中の女性が時短をとりやすい」「テレワークを導入している」で37.9%の同率1位でした。「残業・休日出勤が削減されている」(34.5%)、「残業時間の上限を設定している」(29.9%)と続きました。

働き方改革はトップダウンがいい

自社の働き方改革で誇れる点についての自由解答欄では、育児支援についての手厚さ、女性活躍、テレワークやフレックス制度など、柔軟な働き方についての取り組みに触れたコメントが目立ちました。

自社の働き方改革で誇れる点

●育児支援

「子育て中の女性の働きやすさに関する制度は整っている。小学校6年生まで時短取得可能、テレワークOK。雰囲気も良くなってきた」(33歳、女性、電子・電子機器業界、販売・営業部門)

「7年前、1人目を出産後に取得した時短では、時短では評価は上げられないから早くフルに戻るようにと指示されたが、2人目の今回は時短でも復帰1年目で昇級があった。時短でも差別されなくなったのは良いと思う」(48歳、女性、教育関連、専門職)

「育児中の女性が時短勤務を遠慮なく取れる。また急な休みも比較的取りやすい雰囲気作りができている」(31歳、女性、情報処理系、販売・営業部門)

●柔軟な働き方ができる

「コアタイムがなく柔軟に働きやすい」(35歳、女性、自動車・輸送機器、技術・研究開発部門)

「テレワークを試行中。病気で定期的な通院が必要な人がテレワークによって半休や終日有休をとらずにすんだ、育児のため短時間勤務の人がフルタイム働けるようになったなど好評」(49歳、男性、その他製造、企画・広報・マーケティング部門)

「短時間フレックス制度を使っているので、いつもできる限り仕事を早く終わらすようにして、帰れるときは早く帰っている」(34歳、女性、建設、総務部門)

「子どもがいない人でも私生活との両立のために時短勤務が認められた」(51歳、男性、電子・電子機器、企画・広報・マーケティング)

「自由に在宅勤務できる。子どもが体調不良だから今日は在宅勤務という選択ができる。会議も基本的にweb会議なので、頑張れば会議も在宅で参加できる。管理職も一般社員も等しくこういう働き方ができる。おのおのスマホに会社のチャットアプリを入れていて、電車遅延で遅れそうなどの連絡がチャット経由でできる。部署ごとのグループチャットがあり、技術的な相談などもチャットでできる。うちの部署では毎朝朝礼をしていて、東北、東京、大阪でビデオ会議システムをつないで 、今日の仕事内容の共有をしている」(38歳、女性、情報処理、人事・労務部門)

●女性活躍を推進している

「自分の所属する研究所に限っては、女性でも研究所の所長や部長になれる人がたくさんいる」(30歳、女性、素材、技術・研究開発部門)

●トップダウンで会社が変わった

「社長の強烈なリーダーシップで導入から浸透までのスパンがかなり短かったことはすごいと思う」(36歳、女性、建設、専門職)

「トップがかじを切ってくれたことは大きいです。彼の心を動かしたのが娘の出産後の会社復帰への訴えだったことを考えると、そのお嬢さんに感謝したい。リモートワーク推進では全社員に半ば強制的に体験させるため、回数に応じて手当てを出したり、実施しない部課長にはペナルティーを課したりして、とにかくそれが普通という環境をつくり出したことは大きいと思います。さらにフレックスのコアタイムをなくしたことで自由度が高まりました。また服装も自由にしてくれたので本当に助かっています」(50歳、女性、情報処理、販売・営業部門)

会社のトップが旗振り役を務めたことで、スムーズに会社が変わった、という自由回答も見られました。多くの企業にイクボス研修を行っている、NPO法人ファザーリング・ジャパン理事で、東レ経営研究所・上席シニアコンサルタントの塚越学さんは「働き方改革はこのように、トップダウン方式だとスムーズに進みやすい」といいます。

一方で、アンケート結果からはひとつの問題点も見えてきました。

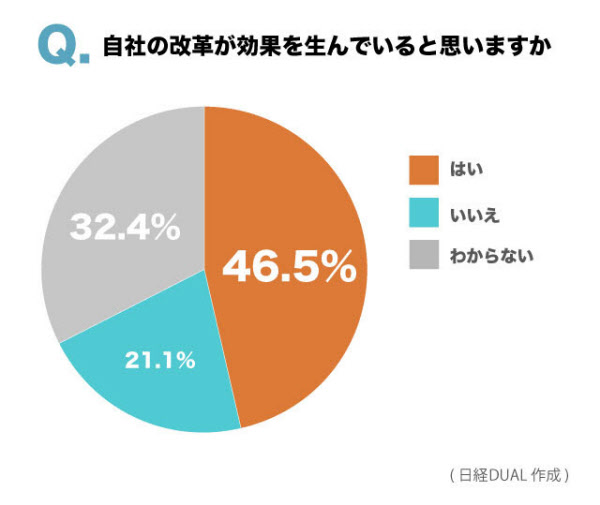

働き方改革をしている職場の過半数が効果を感じていない

「働き方改革をしている」に「はい」と回答した読者のうち、「自社の改革が効果を生んでいると思う」に「はい」と回答したのは46.5%でした。逆を言えば、過半数は職場が「働き方改革」をしていても「効果を生んでいると思わない/わからない」と感じているということになります。

特にどの項目において「効果を生んでいると思わない/わからない」かを見たところ、「評価制度」が73.3%、「人材育成」が53.8%、「労働時間」が43.1%、「柔軟な働き方の制度化」が40%、「子育て支援」が39.2%でした。

具体的な不満の声は、次のページで紹介します。

表面上の改革ではほころびが生じる

自社の働き方改革で「ざんねん」な点

●評価制度に不満

「外国人やシニアなどの人材の多様性は重視されているが、育児との両立の観点での多様な働き方や、残業抑制、時間当たり生産性による評価等に関する取り組みはまだほとんど見られない」(37歳、女性、エネルギー、専門職)

「復帰が4月に入ってからだったので、次年度の能力評価は自動的に平均よりも一段階低くなる、と言われた。それは能力評価ではなく、勤務評価に影響するだけなのでは? 10月からの復帰ならまだ分かるが、4/18から復帰してほぼ丸一年働くのに、それはあんまりだ」(31歳、女性、その他製造、企画・広報・マーケティング部門)

●リモートワークが残業の隠れみの

「リモートワークの日が残業の隠れみのになってる人がいる。月で超えてはいけない残業時間が決まっているので、月末になりそれが危うくなると在宅勤務にして、終業時刻を偽る=サービス残業になっている」(40歳、女性、市場調査、製造・生産部門)

「外資系のため欧米のような働き方に近く、残業も少ないが、海外との会議は時差の都合で夜になるのでそこが大変」(40歳、男性、商社、企画・広報マーケティング部門)

「部署でそぐわないから導入しなくてもいいという隠れみのがあるため、部課長で働き方改革に反感を持つ人は、導入しなくてもよいことになっている。部下が割を食っている」(39歳、女性、電気・電子機器、販売・営業部門)

「有休中でも家で電話かけたり仕事ができるよね?と言われた」(33歳、女性、卸売・小売業・商業、販売・営業部門)

「テレワーク制度が導入されたことで帰宅後の深夜作業が可能になり、数字(残業時間とならない)稼働時間の負担が増えた。スタッフ部門はテレワークの稼働時間が厳格に管理されており、長時間や深夜は作業禁止となっているが、営業部門やSEなどはフレキシブルに働けるようにとされていることがあだになっている感じがある。私個人についても、親や親戚が近くにおらず、主人も不規則な勤務で頼れないため、子どもが寝た後に深夜まで仕事をすることもあり、悪いほうにテレワークが活用されてしまっている感もある」(46歳、女性、情報処理、販売・営業部門)

●働き方改革の意思を感じない

「働き方改革のためのプロジェクトが発足されたが、結局勤務時間と評価方法を決めるだけで、肝心の意識改革に話が行かない」(40歳、女性、建設、販売・営業部門)

「トップの強い意志で強力にドライブするという勢いが感じられません。女性は増えたものの昭和の男性中心の会社で働き方を変えなければならないという腹落ち感は部長以上の層にはほぼないと思われます」(36歳、女性、製造、人事・労務部門)

「その部署の管理職の意識によって取り組みに差がある。管理職の意識改革が必要」(37歳、男性、大学教員)

「ダイバーシティや働き方改革を推奨しているが、過去に作った就業規定はそのままで何かが起こると就業規定を持ち出されるものだから、自由度が低くてみんなが新しい試みに踏み出すことにしり込みしている」(46歳、男性、自動車・輸送機器、技術・研究開発部門)

何かやらないといけない、と動き出している企業は増えているのは間違いありませんが、その運用方式には「ざんねんな部分」があるのかもしれません。試行錯誤してもうまく回せず、"迷いの森"に入ってしまっている企業もあるのではないでしょうか。

ワークライフバランスに詳しい中央大学大学院戦略経営研究科教授の佐藤博樹さんは「働き方改革の目的は、単純に長時間労働を削減することや、従業員に休暇を取らせることではありません」と言います。

「最大の目的は、一億総労働力の時代に多様な人材を生かす、ということです。これは同一労働で、正社員とパート契約の是正なども含まれます。そういったものをすべて解消するには、単に休みを増やせば言いだろう、とか、単にテレワーク制度を整える、といった表面上の安易な是正では、ほころびが生じます」と言います。

塚越さんは「働く人々が多様になると、制度の設計や運用も柔軟性を高めることがとても大切になります」と言います。

「多様な人材が求められるこれからの日本の職場においては、人が制度に合わせるのではなく、制度が人に合わせるケースが増えていくと考えています。制度は現時点で当事者の自分だけでなく、このあとに続く職場メンバーが将来当事者になったときに大きな影響を与えます。そのとき自分が我慢をすると、次の人も同じ困難な状況を経験することになり、制度疲労が高まります。繰り返し声を上げ、同じ思いの仲間を増やしていくことも大切です」。

自分の職場環境が周りから見て「ざんねん」だったとしても、環境に身を置き続けて慣れてしまっていることに気づかないことがあるかもしれません。

(取材・文 羽田 光=日経DUAL編集部)

[日経DUAL2019年2月14日付の掲載記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。