「天才・秀才・凡人」 会社は3種の人でできている

北野唯我著 『天才を殺す凡人』

「天才・秀才・凡人」理論を披露したブログに寄せられた読者の感想も収録している

世の中を変えるようなイノベーションが大企業から起きないのはなぜか。今回の書籍『天才を殺す凡人』は、働く人の才能を天才、秀才、凡人の3つのタイプに分類。その視点から、社会を変革する可能性を持つ天才が、会社で「殺される」構造やメカニズムを明らかにするとともに、タイプ別の才能の生かし方や伸ばし方、活躍の道などを説く。

◇ ◇ ◇

北野唯我氏

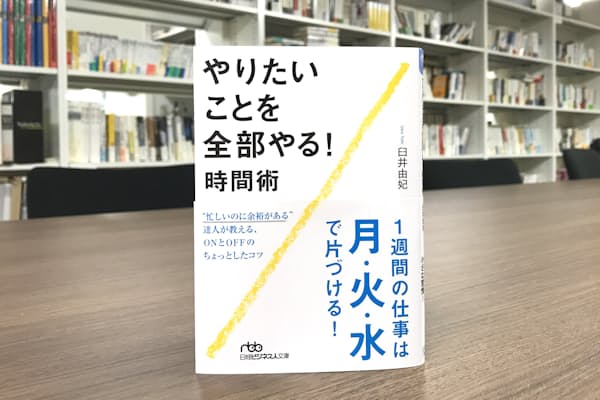

著者の北野唯我さんは1987年、兵庫県生まれ。神戸大学経営学部を卒業して博報堂に入社。その後、ボストンコンサルティンググループを経て、2016年に就活支援メディアのワンキャリア(東京・渋谷)に加わりました。執行役員として事業開発に携わり、現在は同社の最高戦略責任者です。著書に10万部を超えるヒット作『このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法』(ダイヤモンド社)があります。

必要な才能、会社の成長ステージで変化

技術系の「天才」女性社長にほれ込み、起業に加わって10年。会社は大きくなったが、新事業は振るわず、「社長は終わった」などという声も聞こえてくる――。そんな悩みを抱えるサラリーマン青野トオルと、謎の秋田犬ケンの会話を軸とした物語の形で本書は進みます。関西弁と東北弁がまざった珍妙な言葉を使うケンは、トオルの疑問に縦横無尽に答えていきます。

(ステージ1 才能ってなんだろう 37ページ)

著者は、才能のタイプを「天才・秀才・凡人」の3つに分類します。天才は「独創的な考えや着眼点を持ち、人々が思いつかないプロセスで物事を進められる人」。秀才は「論理的に物事を考え、システムや数字、秩序を大事にし、堅実に物事を進められる人」。凡人は「感情やその場の空気を敏感に読み、相手の反応を予測しながら動ける人」だといいます。

天才を殺す 凡人との「断絶」

この3者がときに会社で対立するのは、それぞれが物事を評価する「軸」が違うからです。天才は世界をよくするための「創造性」、秀才はルールに基づいて組織を動かし続けるような「再現性」、凡人は相手の人やその考えに共感できるかという「共感性」が判断の動かぬ軸になると著者は指摘します。