音声からネットへ、転機はiモード 携帯電話の平成史

携帯・スマホ30年史(上)

平成の30年間は、携帯電話の発展とともにあったといっても過言ではない。外で通話ができることだけで画期的だった時代から現在のスマートフォン(スマホ)全盛時代に至るまで、めまぐるしく変化してきた携帯電話の平成史を、「佐野正弘のモバイル最前線」を連載している佐野氏が自ら購入した端末を中心に紹介する。前半となる今回はスマホ以前の、携帯電話が飛躍的な進化を遂げた時代を中心に紹介したい。

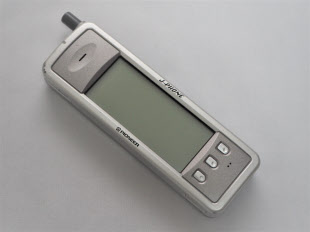

軽さこそが正義だった通話全盛時代の象徴「P201」

日本で最初の携帯電話は1985年に日本電信電話(NTT)が提供した「ショルダーホン」だった。ショルダーホンは何年か前に、お笑い芸人のネタでバブル期を象徴する小道具として使われたことからご存知の方も多いと思うが、初期の携帯電話は非常に大きく重たいものだった。

そうしたことから平成初期、つまり携帯電話の黎明(れいめい)期に重要視されたのは、携帯電話を小さく、軽くすることであった。携帯電話は通話をするためだけのものであり、ディスプレーが付いた機種も徐々に増えていったものの、簡易的な電話帳や、時計代わりとして利用する程度。現在のように携帯電話の画面を見る必要性はほとんどなかった。

そのためメーカー各社は、とにかく軽くてコンパクトなサイズの携帯電話を開発することに全力を注いでいた。中でも注目されたのは、1996年に松下通信工業(現・パナソニックモバイルコミュニケーションズ)が開発した、NTTドコモ向けの「P201」である。重量93gと、100gを切ったことが当時としては非常に画期的で、大ヒットを記録した。

その後iモードの普及や「写メール」によって携帯電話が「見る」ものになっていき、ディスプレーの大型化とともにサイズも大型化していくこととなる。だが日本以外の多くの国では、iPhoneが登場するまで携帯電話は通話とショート・メッセージをするためのものというのが常識であったことから、2000年代中盤頃までは日本よりも海外の携帯電話の方がむしろコンパクトだったのである。

20年前の早すぎた名機「DP-212」

携帯電話によるインターネットの利用はiモードが元祖だと思っている人が多いが、実はiモード以前にもいくつかの機器やサービスがあった。携帯電話につないで1通10円でメールを送るNTTドコモの「ポケットボード」(98年)や、97年に、デジタルホングループ(現在はソフトバンク)やツーカー(後にKDDIに吸収)が展開していた「スカイウォーカー」「スカイメッセージ」などだ。

それらのサービスが利用できる携帯電話の中でも特徴的だったのが、パイオニア製の「DP-212」である。ボタン操作が一般的な当時としては珍しく、全面タッチパネルによる操作を採用し広い画面でメールのやり取りができるなど、現在のスマホにつながる要素を詰め込んだ意欲的なモデルだったのである。

その後iモードが広まったことで、全面タッチパネルのモデルは一度姿を消してしまうのだが、振り返ると、20年以上前から現在のスマホ時代の到来を感じさせる、「早すぎた名機」といえるのではないだろうか。

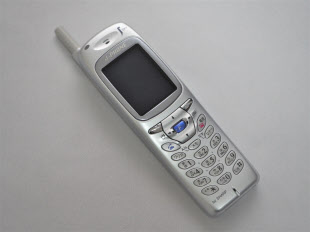

iモード対応の初期モデル「P501i」

携帯電話を音声通話、インターネットにつながるデバイスへと変貌させたのは、やはり99年に登場したNTTドコモのiモードの影響が大きい。当時流行していたインターネットを携帯電話で、しかも面倒な設定が必用なく誰でも簡単に利用できるようにしたiモードは、サービス開始直後から人気を博すことになった。

iモードは後にグーグルやアップルなど、スマホのOSを開発する事業者にも大きな影響を与えた。また絵文字の存在を世に広め「emoji」として世界的に絵文字の利用を広げる土台を作ったことでも知られている。iモードが、日本だけでなく世界の携帯電話業界に与えた影響は非常に大きい。

そのiモードが利用できる携帯電話として最初に登場したのが「501i」シリーズであり、その中で筆者が購入したのは松下通信工業製の「P501i」だった。ディスプレーはモノクロで、表示できる情報も非常に限られていたが、それでも外出先でいつでもウェブサイトが閲覧できたり、メールができることには非常に驚きがあったことを覚えている。

iモードの登場は、携帯電話で文字や画像などを「見る」というニーズを高めて携帯電話が大画面化するきっかけとなり、それに伴い携帯電話のデザインも以後、ストレート型から大画面を実現しやすい折り畳み型が主流となっていく。携帯電話のデザインにも大きな影響を与えていたのだ。

カメラ付き携帯電話の礎となった「J-SH04」

今やスマホで欠かせない存在となっているカメラ。そのカメラ付き携帯電話のルーツとなっているのが、デジタルホングループからJ-フォンへと名前を変えた翌年の2000年に発売した、シャープ製の「J-SH04」である。

J-SH04に搭載されているカメラは11万画素と、当時のデジタルカメラと比べても決して性能が高いものではなかった。だがカメラで写真を撮影し、メールで友達などに送信するという流れが携帯電話だけで完結できるという手軽さは非常に画期的なもので、たちまち大ヒットを記録。「写メール」という言葉を生み出すにまで至っている。

そしてもう1つ、J-SH04で注目すべきポイントとなったのが、カメラの隣に自分撮り用のミラーが付けられていたこと。後に自分撮りは「セルフィー」と呼ばれ世界的に高い人気を獲得するようになったが、ミラーの存在はJ-フォンとシャープがそのニーズを20年近く前から意識していた証でもあるのだ。

ちなみにJ-SH04は携帯電話産業に大きな影響を与えたとして、2014年に国立科学博物館の未来技術遺産に登録されている。

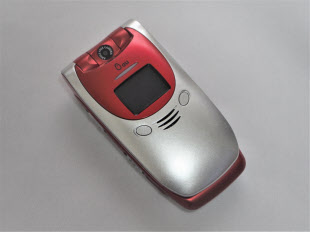

「着うた」で3G時代の到来を感じさせた「A5303H」

iモードなどの普及に伴い、携帯電話の通信方式も音声中心の第2世代(2G)から、より高速なデータ通信が利用できる第3世代(3G)へと変化していった。そして3Gの登場とともに、携帯電話上で利用できるサービスもよりリッチなものへと進化していったのである。

そのことを象徴したコンテンツの1つが「着うた」であろう。それまで携帯電話で鳴らせる音楽といえば、譜面となるデータを携帯電話が読み取り、音を再生する「着メロ」が主流だった。だが着うたは、録音した楽曲を携帯電話でそのまま鳴らせることから、多くの人に驚きを与えたのである。

その着うたに初めて対応した携帯電話の1つが、KDDI(au)が02年に発売した日立製作所製の3G対応端末「A5303H」である。この端末は当時としては高速だった下り最大144kbpsという通信速度を生かし、携帯電話としては大容量だった着うたのデータをダウンロードして再生できるという、3G時代の到来を感じさせる非常に先進的なものであったのだ。

ちなみに着うたは当初30秒程度であったが、その後携帯電話の通信速度が高速になったことを受け、楽曲1曲を丸ごと配信する「着うたフル」へと進化。スマホが普及するまでの約10年間、日本の音楽配信市場を支えるなど、音楽業界にも大きな影響を与える存在となっていたのだ。

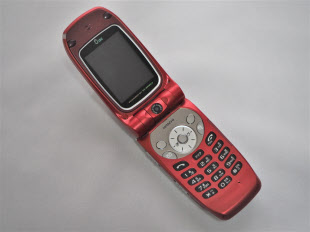

ウェブサイト見放題を実現したPHS「AH-K3001V」

18年に新規受付を停止したPHS。サービス開始後の普及速度にインフラ整備が追いつかず、「つながりにくい」などのマイナスイメージで不振となったPHSだが、実は技術やサービスなどさまざまな面で、後の携帯電話業界に大きな影響を与えた。

その1つがデータ通信の定額制サービスである。かつてはデータ通信が従量制だった上にその料金も非常に高く、インターネットサービスを使い過ぎて1万円単位の通信料を払っている人も少なくなかった。だがPHSは、携帯電話より電波の出力が弱く遠くに飛びにくいことを逆手に取り、狭いエリアに多数の基地局を設置することで、多くの人が同時に通信しても安定して通信できる体制を整え、データ通信の定額制をいち早く実現したのだ。

そうしたデータ定額のメリットをフルに生かしたのが、DDIポケット(後のウィルコム、現在はソフトバンクのワイモバイルブランド)が04年に発売した京セラ製のPHS「AH-K3001V」である。折り畳みタイプのスタンダードな端末ながらデータ定額に対応し、さらにWebブラウザに「Opera」を搭載。携帯電話向けだけでなく、パソコン向けのWebサイトも外出先から閲覧し放題という特徴を備えていたのだ。

この端末の通信速度は32kbpsと決して速いとはいえないのだが、当時は通信料を気にすることなく、外出先でもインターネットを利用できること自体が非常に画期的だったのだ。それゆえAH-K3001Vは一時品薄になるほどの人気となり、ファンから「京ぽん」という愛称が付けられるなど、PHSとしては異例のヒットを記録。データ定額時代の幕開けを象徴するモデルとなったのである。

福島県出身、東北工業大学卒。エンジニアとしてデジタルコンテンツの開発を手がけた後、携帯電話・モバイル専門のライターに転身。現在では業界動向からカルチャーに至るまで、携帯電話に関連した幅広い分野の執筆を手がける。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。