「分離プラン」で安くなる携帯料金 本当にお得なのか

佐野正弘のモバイル最前線

総務省が携帯電話会社に通信料金と端末代金を完全に分離することを強く求めている。俗に「分離プラン」と呼ばれるこの仕組みに変わることで、携帯電話料金が安くなるという。なぜだろうか。そのメリットとデメリットを検証してみよう。

総務省が強く求めている分離プランの導入

2018年8月、菅義偉官房長官の「携帯電話料金は4割値下げの余地がある」という発言が大きな話題となった。それをきっかけに携帯電話料金値引きに向けた行政の動きが、活発に進められている。

10月からは新しい有識者会議「モバイル市場の競争環境に関する研究会」が立ち上がり、携帯電話の料金引き下げに向けた課題を解決するための議論を押し進めている。11月26日に実施された同会議では、分離プランの導入を携帯電話会社に求めることなどを盛り込んだ「モバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言」を公表した。「緊急」という言葉からも、総務省がいかに分離プランの導入を強く、しかも迅速に求めているかが理解できるだろう。

そうした行政の動きに呼応して、携帯電話会社は相次いで分離プランの導入に踏み切っている。既に分離プランを導入済みのKDDI(au)に続いて、ソフトバンクも2018年9月より、新料金プランの「ウルトラギガモンスター+」「ミニモンスター」で分離プランを導入。まだ分離プランが導入されていないワイモバイルブランドに関しても、2019年度に分離プランを導入するとしている。

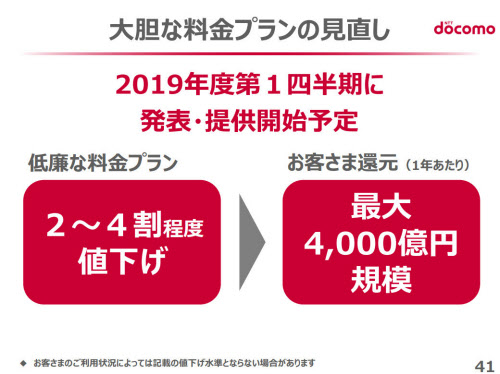

分離プランを導入していなかったNTTドコモも2018年10月、分離プランを軸とした新しい料金プランを2019年第1四半期に導入することを発表している。新料金プランではユーザーの利用状況に応じて、通信料金が現在より2~4割程度値下げされるとのことだ。

だがそもそも、なぜ通信料金と端末代金を分離すると、通信料金が安くなるのだろうか。

複雑だった通信料金がシンプルに

携帯電話会社はこれまで端末と通信サービスをセットで販売してきた。契約者を増やし新しいサービスを利用しやすくするため、スマートフォン(スマホ)などの端末代金を大幅に値引いて購入しやすくする代わりに、毎月の通信料金は割高にするという料金の仕組みだった。

この仕組みは、端末を積極的に買い替える人にとってはメリットがあるが、同じ端末を長く使い続ける人は、他人の端末代の値引き分も通信料金として負担しているため損になるという不公平感があった。また料金の中に、2年間の期間拘束を前提とした値引きや、端末の割賦払いなどが絡み合っているため料金の仕組みそのものが複雑で、解約が難しく他社に乗り換えにくいなどの不便さを抱えていた。

通信料金と端末代金が完全に分離すると、端末代金を安くしてその分を通信料金に上乗せすることができなくなる。上乗せ分がなくなるので通信料金は実質的に引き下げられる。通信料金に不公平感や複雑さがなくなるだけでなく、他社への乗り換えが簡単になることで携帯電話会社間の料金競争を加速させたい考えもあるようだ。

では実際のところ、分離プランの導入でどの程度料金は安くなるのだろうか。

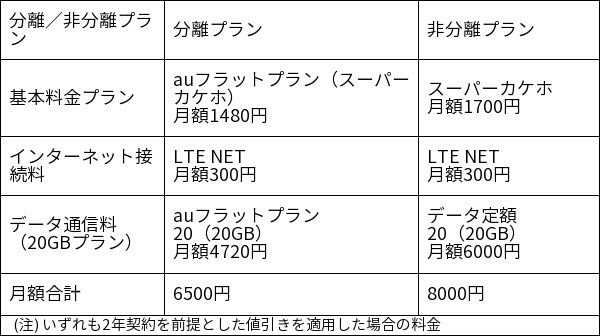

既に分離プランを導入しているauは、分離プランの「auピタットプラン」「auフラットプラン」と、従来型の「カケホ」「スーパーカケホ」などの料金プランの両方を提供している。5分間通話し放題で、データ通信容量が20GBのプランを選んだ場合、分離プランと非分離プランとでどれだけ料金が違うのかを比べてみた。

その結果は上の表の通りだが、分離プランと非分離プランとでは、基本料金で220円、データ通信料金で1280円、合計すると月額1500円の違いがある。端末代金の値引き分が上乗せされないことで、約2割安くなっている。

ちなみにNTTドコモは現在、分離プランに似たプランとして、4万円以下と比較的安価な指定のスマホを購入することで、料金から毎月1500円値引く「docomo with」を提供している。だが先の緊急提言案では、購入する端末によって料金が異なるのは「不公平」としているため、この仕組み自体は今後姿を消す可能性が高い。

もうスマホの大幅値引きは期待できない

一方で、分離プランが導入されると端末代金の値引きはなくなる。従来であれば、高性能なスマホの最新機種などが非常に安い価格で購入できていたのが、分離プラン導入後は値引きなしで購入しなければならなくなる。

例えばNTTドコモのオンラインショップで「iPhone XS」の64GBモデルの価格を見ると、2018年12月1日時点では12万8952円となっているが、24カ月間毎月の料金から一定額を割引く「月々サポート」を最大限適用すると5万8968円の値引きが受けられるため、実質価格は6万9984円となる。だが分離プランが導入されると月々サポートのような値引きはできなくなるため、12万8952円を支払わなければ同じ端末が購入できなくなる訳だ。仮に通信料金の値下げ分が月1500円とすると24カ月で3万6000円。「月々サポート」による値下げ分の方が大きい。高額な端末ほど値引き額も大きいので、分離プランになると高額な端末ではデメリットが大きくなる。

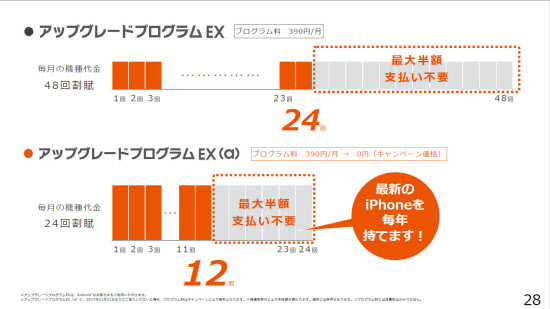

そうしたことから高額な端末を購入しやすいよう、auは「アップグレードプログラムEX」、ソフトバンクは「半額サポート」といった端末購入プログラムを提供している。これは自動車の残価設定ローンに近いもので、スマホを4年、あるいは2年の割賦で購入し、割賦の半分の期間が経過した後に別の端末に機種変更した場合、端末を返却する代わりに残債の支払いが不要になるというものだ。

だがこれらのプログラムは、機種変更を値引きの条件としていることが通信契約に結び付いており、それが他社へ乗り換えづらくする要因となることから、かねてより総務省や公正取引委員会が「4年縛り」と呼んで強く批判しているものだ。先の総務省の緊急提言案でも抜本的な改善を求めていることから、今後はなくなる可能性が高い。

分離プランの導入で毎月の通信料金は安くなる。だが、iPhoneなどの高額なスマホは買いづらくなるというデメリットが生まれることも忘れてはならない。高性能なスマホが欲しいと思っている人は、大きな値引きが受けられる間に購入した方がよさそうだ。

福島県出身、東北工業大学卒。エンジニアとしてデジタルコンテンツの開発を手がけた後、携帯電話・モバイル専門のライターに転身。現在では業界動向からカルチャーに至るまで、携帯電話に関連した幅広い分野の執筆を手がける。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。