ゆりかもめ新車両 小さな車両に工夫がぎっしり

南田裕介の変わる「鉄」を見にいく

会社員なのに「鉄道好き」としてなぜか有名になってしまったホリプロ南田裕介マネージャー。彼が日々変わり続ける鉄道の現場をたずね、「新たな鉄道と消えていく鉄道」に迫る連載。アップデートし続ける鉄道の現場を見にいきます。

前編「『ここまで変えるの?』 ゆりかもめ、駅名変更の現場」に引き続き、訪れたのは東京都の副都心を走る新交通システム「ゆりかもめ」。有明駅の先にある車両基地へ行き、11月11日に営業運転が始まったばかりの新車両7500系を見学しました。7500系の特徴はどんなものなのか。車両設計をする技術部車両課の鉄道マンに話を聞きました。

有明駅から車両基地へ

ゆりかもめ・総務部総務課長の新井卓地さん(以下、新井) これからゆりかもめのオフィスもある有明車両基地へ向かいます。

南田裕介(以下、南田) 7500系に会えるわけですね。

平山ゆりの(息子の影響で鉄道好きになり始めた「浅鉄」ライター。以下、平山) 有明駅から車両基地へ行くための別の路線が引かれているなんて初めて知りました。お、動き出しましたね。

南田 今通った勾配は何パーミルですか?

新井 60パーミルです。

南田 60! さすがゴムタイヤは機動力が違う。

平山 勾配? パーミル? 60???

南田 勾配とは傾斜のことで、パーミルは鉄道線路の勾配を表す単位なんです(60パーミルは1キロメートルで60メートル登ることを意味する)。一般の鉄道はだいたい最急勾配は33パーミルなんですよね。

新井 急な勾配やカーブの多い曲線の線路でも支障なく運転できるのは、小型軽量でゴムタイヤ走行する新交通システム、ゆりかもめの特徴の一つですね。「芝浦ふ頭」駅から「お台場海浜公園」間のレインボーブリッジ上は最大50パーミルの勾配があります。さぁ、車両基地に到着しました。

南田 お! むこうから走ってくるの、7500系ですね。写真、撮っていいですか?

ゆりかもめ新車両の運転台に座る

ゆりかもめ・技術部車両課長 清水信吾さん(以下、清水) 新車両は私が案内いたします。

平山 よろしくお願いします! 7500系の車両デザインは、2014年に登場した7300系とそう大きく変わってないように見えますが。

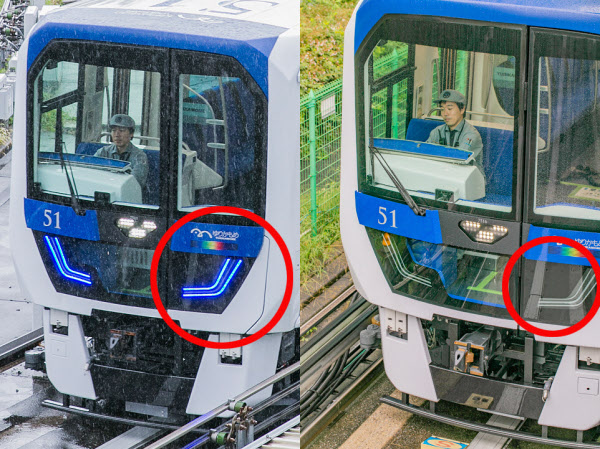

清水 7300系と車両としての性能はほぼ同じで、より利便性と快適性を向上させました。特徴的な変化は、"顔"ですね。左右のヘッドライトに、発光式自動運転灯を新たに搭載しました。『有人(手動)運転』と『無人(自動)運転』を識別できる仕様で、『無人(自動)運転時』に"青色ライン"が発光します。

南田 基本は無人(自動)運転だから、本線を走行中は青いラインが光るわけですね。

清水 後部は赤色に発光して「後部標識灯」となります。では、どうぞ新車両へ。

南田 新車の匂いがするなぁ! (前方に進んで)わぁ! 運転台だ! これを見れるのはスクープじゃないですか!!!

平山 通常、運転台のカバーは閉じられ、内装に溶け込むデザインですもんね。

南田 (運転台を凝視しながら)ゆりかもめの運転台を直視するのは初めてです! カラー液晶の2画面にタッチパネル機能か……。

清水 よろしければ、運転台に座ってみてください。

南田 いいんですか! (運転台に座り操作ボタン等を眺めて)これはドアの開閉ボタンですか。

清水 はい、手動で開けるときはそこで操作します。

南田 こ、これは警笛ですか!

清水 思いきり押しちゃってください(笑)。うちの車両は音量が大きくないから、そううるさくないので。

南田 (押して、ファァァァァァ~ン♪) いい音~♪ 音色からして……電(子)笛ですよね。空(気)笛はあります?

清水 電子笛だけです。

平山 警笛が電子音か空気音か。気にしたことないです……。

南田 電子笛(電子警笛)と空気笛(タイフォンホイッスル)が2つ搭載されているところが多いんですよ。

平山 ゆりかもめは基本的に無人運転ですよね? 有人運転はどんなときに行うんですか?

清水 故障等で自動運転が出来なくなったときや震災など、トラブルが発生したケースが想定されます。万が一のときは、運転士がお客さまを安全に隣駅等までお運びいたします。

平山 南田さん、ゆりかもめに運転士さんが座っている場面を見たことはあります?

南田 僕は運転士さんが座っているゆりかもめに2回乗ったことがあるんですよ! イレギュラーなことだから、あんまりじろじろ見ると運転士さんに悪いかなと細かな様子は直視できなかったんだけど(笑)。あれ? 先頭車の前面ガラスが広がりました?

清水 先頭車の前面窓ガラスを大型化したのは、7300系からです。足元までガラス面(透明)にして視界が良くなりました。小さいお子さんでも前方を見渡せるように工夫しています。

平山 7300系を受け継いでいる点では「オールロングシート」もですよね。

ゆりかもめから消えるクロスシート

南田 僕にとってゆりかもめといえば、98年にホリプロに入社して「フジテレビに行く都会&未来の乗り物」。当時の7000系はオールクロスシート(対面して座るシート)だったから、すべてロングシートはちょっと寂しいんだよなぁ。

清水 ご利用してくださるお客さまが増え、オールロングシートにして乗り降りの流れを改善して、輸送力を大幅にアップさせました。7500系車両を7200系車両と順次置き換える形で、運行の主力は移っていく予定です。

平山 えっ、じゃあ7200系はもう乗れなくなる? 私にとってのゆりかもめは、東京観光で乗った7200系の「クロスシート+ロングシートのタイプ」です。

南田 新車両が増備されて旧車両の編成が段階的に減っていくのは宿命なんですよ。変わって無くなっていくものへの惜別と、便利で快適が増す進化と。鉄道の栄枯盛衰、そこに「わび、さび」があるんですよねえ(しみじみと)。

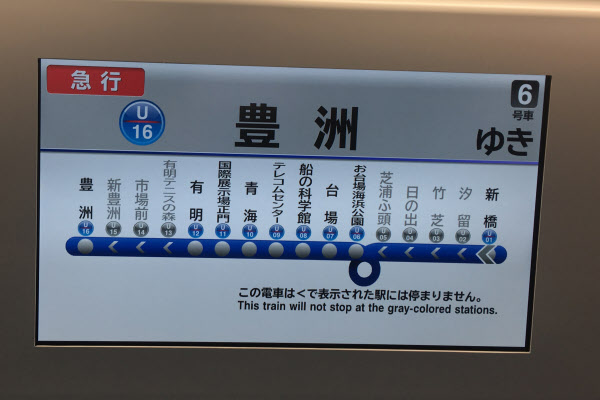

清水 お客さまに分かりやすい「7500系の向上」というと、ドアの上の車内案内表示画面が2つになりました。17インチワイド液晶画面の表示を1扉につき、2面設置しています。停車駅の案内表示、左画面で広告やニュース、天気予報を表示します。

南田 うぁ! 幻の「急行」バージョンも表示された(笑)。

清水 現在のゆりかもめには「急行」は走っていませんが、開業時にはそのプランも実はあったんですよ(笑)。

平山 優先席や車いすスペースのデザインも変わったんですよね。

清水 デザインを見直しました。優先席は滑り止め加工されたポール(持ち手)を足し、車いすスペースの手すりは当社をご利用されるお客さまの声から高さを変えることで2段化し、使い勝手が良くなるように設置しました。

小さな車両だから既製品が使えない

南田 この(連結部分手前の)壁には、何が入っているんですか?

清水 列車無線や保安装置など、様々な機器が入っています。普通の鉄道なら床下にぶら下げますがゆりかもめはそのスペースがありません。一般的な鉄道は冷房の本体も車両の上にありますが、ゆりかもは屋根に何も搭載できません。冷房の室外機は床下にあり、室内機は車内にあります。小型の車両であり、仕組み上の理由もあり、床下に収まらない装置を入れているわけです。

清水 7300系車両と比べて構造的に変わったのは、ここも大きいですね。ラインフローファンを追加しました。

南田 空調装置のことですか?

清水 空調装置ではないのですが……。冷房の風を循環させる扇風機のようなものです。夏は、特に人が滞留する出入り口ドア付近が暑くなる傾向にあります。冷房装置は、天井両サイドのスリットから送風する「ダクト式配風」を7300系から採用していますが、新たにこのラインフローファンを加えました。こちらも「車内が暑い」というお客さまの声から改良しました。

平山 高架を走るゆりかもめは、陽当たりがいいですもんね。

清水 一般鉄道で使われているラインフローファンは、ゆりかもめにとっては、大きくて、うまく天井には収まりません。そこで、担当者が一生懸命コンパクトな物を探したんです。小さな車体のゆりかもめは、既製品がなかなか合わず、機器の搭載には苦労しています。

平山 小さな車両は制約だらけなんだ!

南田 技術といえば前から気になっていたんですが、自動運転の運行管理システムを支える中央指令所はどうなっているんですか? 1人の職員が1車両を管理しているわけではないですよね。

ゆりかもめの最高速度は?

清水 そうですね。実は違うんです。中央指令所にいる職員は、駅を見ています。車両は運行ダイヤに沿ってどんどん進むなかで、各駅の混雑具合をモニターで監視しながら、あらかじめ駅の停車時間を延ばしたり、停車中の車両の出発を待たせたりしたほうが良いのか、など細かく指令しています。

南田 ドアの開閉も自動ですよね。

清水 はい、決められたプログラムで開閉されます。ただ、ご利用されるお客さまが多いと乗り切れない場合もありますので、そのような場合は、指令所から手動にて操作します。

南田 利用客の人数で予測するんですか。それとも目視で?

清水 各駅のホームにカメラがついていますので、モニターを見ながら操作をしています。車両のドアにお客さまが万が一はさまったときは、電気式の戸閉装置によって自動開閉する仕組みになっています。

南田 ちなみに、ゆりかもめの理論上の最高速度は時速何キロですか?

清水 時速60キロです。

南田 もっと速度が出ている気がします。レインボーブリッジを走るとき、道路を並走する乗用車に、ゆりかもめがスピードで勝ってる気がするけどなぁ。

平山 ……南田さん、新車両の取材じゃなくて、鉄道ファン同士のおしゃべりになっていませんか(苦笑)。

◇ ◇ ◇

取材後、南田さんは、「素晴らしい! 見事!」と大絶賛でした。新交通システムに対して、「都会の未来の乗り物で、無機的な印象」を持っていた南田さん。でも、今回の取材で、「自動運転だからこその人の必要性を強く感じた」と考えも変わったそうです。当たり前は、当たり前には作れないんですね。

芸能事務所に勤務するマネージャー。1974年生まれ、奈良県出身。静岡大学卒業後、ホリプロ入社。現場マネージャーとして働くうちに「鉄オタ」だと知れ渡り、「タモリ倶楽部」へ出演。鉄道BIG4としてお笑いタレントと肩を並べ「アメトーーク!」に出演するなど、ホリプロのマネージャーとしてタレントをプロデュースする傍ら、鉄道愛あふれる専門家として活躍している。著書に「ホリプロ南田の鉄道たずねて三千里」(主婦と生活社)等。

平山ゆりの(ひらやま・ゆりの)

ライター。1981年生まれ、京都出身。エンタメ、教育の分野で主に活動。息子の影響で鉄道に魅せられ、休日は都内近郊で「乗り鉄」を楽しむ。「国鉄型」を愛する南田に対し、新型車両や特急型車両が好き。

(写真 渡辺慎一郎=スタジオキャスパー)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。