脳のパフォーマンス最大に 脳医学者お薦めの勉強法

「脳は受けた刺激に対して変化し続ける性質がある」と脳医学者も力説。大人の脳の性質を踏まえて勉強法を工夫すれば、何歳からでも新しいことを学び、身に付けることは十分に可能だ。

ストレスのない勉強が脳の力を引き出す鍵

東北大学加齢医学研究所教授の瀧靖之さんは、膨大な脳のMRI画像から、脳の発達の仕組みを解明する脳医学者。世に出回る勉強法には個人の経験則によるものも少なくないが、16万人もの脳画像を見てきた立場から瀧さんが説くのは、「脳の性質上、妥当といえる」勉強法だ。

瀧さんがまず強調するのは、大人の脳も子供の脳と同様、成長すること。「新しいことを学ぶと、脳に情報伝達の回路ができる。その速度は大人になると緩やかになりますが、勉強を続ける限り回路は確実に増え、新たな能力を身に付けられます」。

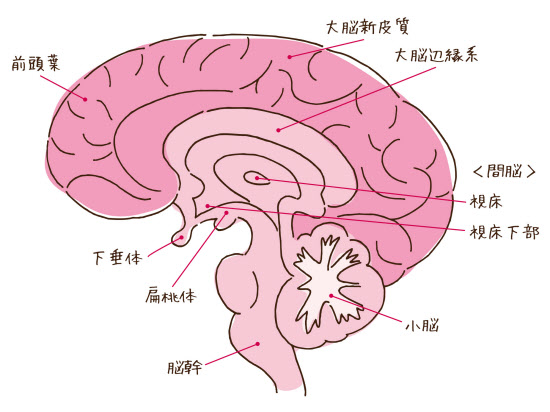

その際、「好き・楽しい」と感じつつ学ぶことが大切と言う。精神論ではなく、感情が記憶の定着に影響するためだ。「嫌だという気持ちがあるとストレスホルモンが分泌され、記憶を司(つかさど)る海馬や前頭前野の脳細胞が萎縮。反対に、好きだと思うとストレスが減り、脳は本来の機能を伸び伸びと発揮する。また、海馬の近くに位置して感情を司る扁桃体(へんとうたい)が、海馬の脳細胞に影響を与え、記憶の定着を強めます」。

さらに、知的好奇心が強いほど、情報の記憶・操作と高次認知機能を担う側頭頭頂部が萎縮しにくい。「勉強を苦行ではなく夢をかなえるツールと捉え、ワクワクしながらストレスなく学び続けることで、脳のポテンシャルは最大限引き出されます」。

「好き」「楽しい」と思えるか否かで、脳のパフォーマンスが変わる

脳のパフォーマンスは、感情によって左右される側面がある。「嫌いな勉強」と感じるとストレスホルモンが分泌され、記憶を司る海馬や前頭前野が萎縮する一方、「好きな勉強」と感じると、感情を司る扁桃体と海馬との神経細胞のつながりが増し、記憶はより定着しやすくなる。

脳には「可塑性(かそせい)」があり、たとえ80~90代でも新しい能力を獲得できる

脳には自ら変化し続ける「可塑性」という性質がある。変化は年々緩やかになるが、性質自体は失われず、学び続ければ何歳でも新しい知識を習得できる。また、ある能力が伸びると他の能力も伸びる「汎化(はんか)」という性質もあり、1つの能力を徹底的に磨くことで新たな得意分野も開ける。

前頭葉の一部で、記憶、学習、感情などを司る脳内ネットワークの司令塔。ストレスを受け続けると萎縮し、思考力、記憶力、判断力が低下することも。

【海馬】記憶を一時的に保管。ストレスで縮む

学んだ情報の短期保管場所。必要な情報がここから大脳皮質に移り、長期記憶となる。ストレスの多い生活は海馬を萎縮させ、記憶力が衰えることも。

【扁桃体】好き・嫌いを判断し海馬の記憶力を左右

好き・嫌いといった感情を司る神経群。海馬の近くに位置し、扁桃体の反応が海馬に作用。嫌だと思いながら勉強すると、海馬の活動が抑えられる。

【大人の正しい勉強法01】「いつ」勉強したらいい?

海馬の記憶は睡眠時間に整理され、定着する

勉強内容は時間帯に合わせて変えるのが賢いやり方。睡眠には脳の疲労を取り除く働きがあるため、朝は思考回路がクリアで、脳もしっかり働きやすい。「そのため論述や長文読解など、論理的思考力が必要な勉強は朝するのがベストです」。夜に適しているのは暗記学習。「海馬はその日入力された情報を睡眠中に整理し、保存する。暗記した後にすぐ眠ると、より記憶として定着しやすくなります」。

●覚えたら即寝るべし! スマホを見ていると「記憶の撹乱(かくらん)」が起こる

せっかく暗記しても、寝るまでの間に何か他の情報が入ると、記憶が入り混じる「撹乱」が起きてしまい、覚えたことが脳に定着しにくい。勉強したらスマホは見ず、すぐ寝るのが鉄則。

【大人の正しい勉強法02】「どこ」で勉強したらいい?

脳が嫌う、"変化"を最小限にする

人の体には本能的に、変化を嫌い、常に同じ状態であろうとする性質がある。いざ勉強を始めようとするとおっくうに感じるのは、この性質のせい。勉強を始めることへの脳のハードルを下げるには、変化を最小限に抑えるのが得策。「カフェや図書館にわざわざ行くより、自宅のいつもいる部屋で勉強したほうがいい。すぐ取りかかれるよう、勉強道具をテーブルの上などに出したままにしておくのも手」。

●トイレや洗面所など毎日「必ず使う」空間も利用しよう

トイレや洗面所などの「いつもの場所」に行くことを、脳は面倒とは考えない。トイレや洗面所の壁に英単語表を張るなどして、脳がストレスを感じない勉強空間にしてしまおう。

【大人の正しい勉強法03】「どうやって」勉強したらいい?

立ち位置を把握しつつ進み、脳のストレスを減らす

脳の力を引き出す肝は、脳にストレスをかけないこと。いつ学び終わるか予測できない分厚い参考書でいきなり勉強するのは、森をさまようようなもの。まずは地図代わりに薄い参考書を使い、学習内容の全体像を大づかみしよう。「『どこまで学んだか』を常に把握できると、脳はストレスを感じにくい」。

ミラーニューロンを生かした効率的な脳の使い方

脳には、何かを模倣することを助ける「ミラーニューロン」と呼ばれる神経細胞がある。まねが得意な脳の性質を生かして、習得速度を上げることも可能。「例えば語学なら、聞いた音を即座に追いかけて復唱するシャドーイングを取り入れない手はない。脳が複合的に鍛えられ、脳全体の働きも高まる」。

脳は「知っている」ことを好ましく思う性質がある

講座やセミナーに予備知識ゼロで臨むのは、学習効率が悪い。脳には知っていることを好ましく思う「ファミリアリティ(親しみ)」という性質があるため、「重要用語などに事前に目を通すと、授業中、脳はそれを『すでに知っている→好き』と感じる。その結果、学んだ内容が脳に、より定着する」。

「機械的暗記」より「省エネ」な記憶法

10代半ばまでは情報を丸暗記する「機械的暗記」が得意だが、それ以降は、語呂合わせやイラストでイメージを結びつけるなどする、「連合記憶」という記憶法が適している。「連合記憶は、すでに脳内にある記憶に結びつけて脳全体を働かせて覚えるので、エネルギー効率のいい、大人の脳に向いた記憶法」。

無意識でも、脳は常に周囲をモニタリングしている

脳には安静時に働くデフォルトモードネットワークという神経回路があり、自分では意識していなくても常に周囲をモニタリングしている。「集中して勉強する時間が取れないときは、別の作業をしながらでも英語の番組などを流しておけば、脳がその情報を拾い続けるため、一定の効果は期待できる」。

脳内の「道路」は、繰り返し使うことで強固になる

学ぶことで脳につくられる情報伝達の回路は、いわば道路。「よく使うものは効率良く思い出せる『高速道』となり、使わないものは壊される」。物事を記憶するには、同じ情報を繰り返し学ぶほかない。効率的な暗記方法は、「3日連続復習して回路を強め、1カ月後におさらいして回路をさらに強める方法」。

脳のポテンシャルをとことん引き出すには勉強していないときの過ごし方が鍵

勉強効率は、勉強以外の時間をどう過ごすかでも変わる。脳のパフォーマンスを最大限に高めるには、朝からしっかり食べ、適度に運動し、たっぷり眠り、たばこやお酒を控えることが重要。どれも当たり前のことのようだが、そこには脳科学に基づいた明確な理由がある。脳にいい、「勉強していない時間」の過ごし方を知ろう。

1 脳のエネルギー補給に朝食は必須

脳が活動するためのエネルギーは主にブドウ糖だが、ブドウ糖は体内に貯蔵できず、不足しがち。特に朝、寝起きの脳はエネルギーが欠乏した状態。午前中から集中力を高め、効率良く勉強するには、朝食をしっかり食べて脳にエネルギーを補給することが不可欠。

2 30分の有酸素運動が海馬の神経を増やす

脳の働きを良くするには、運動も重要。海馬の神経細胞を発達させるたんぱく質「BDNF(脳由来神経栄養因子)」は、運動によって増えるためだ。BDNFを増やすには30分程度の軽い有酸素運動が効果的。過度な運動は脳組織を壊す活性酸素を発生させるため要注意。

3 睡眠は記憶定着と脳のゴミ掃除の時間

睡眠には記憶の定着に加え、脳を使うことで生じる老廃物(ブドウ糖の燃えカス)を排出する役割も。「脳の老廃物は睡眠中にしか排出されない。寝不足続きだと脳は老廃物でゴミ屋敷状態になり、働きが落ちる」。勉強効率を上げるため、毎日最低でも7時間は眠ろう。

4 酒とたばこは脳を直接傷めつける

たばこのニコチンと、アルコールを体内で分解するときに合成される有害物質・アルデヒドは、共に脳組織を損傷する。長期にわたる飲酒習慣は前頭前野を萎縮させることも分かっている。お酒で赤くなる人はアルデヒドを処理できない体質のため、特に飲酒を控えて。

Q1.きっかけは?

A リスニング力不足を実感

英語は研究上の公用語。論文の読み書きや日常会話は問題ないが、「外国人のジョークが理解できないことなどもあり、リスニングへの苦手意識をなくしたいと思ったのが、英語の勉強を始めたきっかけ」。

Q2.目標は?

A 海外でストレスなく話す

海外でも日本にいるのと変わらないくらい、ストレスなく会話できるレベルを目指す。「研究者仲間との意見交換やコミュニケーションをより深めたいし、トラブルが起きた場合のクレーム対応力も磨きたい」。

Q3.勉強方法は?

A 英語のシャワーを浴びる

科学系の英語ニュースをPodcastで繰り返し聞き、自宅では英語の動画を常に流し、「脳が英語漬けになる環境」に身を置く。外国人と話す機会があれば積極的に会話し、学びをアウトプットして脳に定着させる。

Q4.勉強のタイミングは?

A すきま時間を徹底活用

移動中、皿洗い中、洗濯物を干す間など、10分程度のすきま時間が主な勉強タイム。「アスリートの筋肉同様、脳は1日でも休ませると、やる気を取り戻すのに時間がかかる。家族旅行中でも勉強は休みません」。

Q5.習得の極意は?

A 勉強は「夢へのパスポート」

勉強を「自分を夢に導いてくれるもの」と捉えること。「私には大好きな昆虫の博物館をつくるという夢があり、英語の勉強もその夢へのひとつの過程と思っているので、ストレスなく楽しく学べています」。

(ライター 籏智優子)

[日経ウーマン 2018年10月号の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。