イマドキ人事評価 同僚との差よりメッセージ読み取れ

20代から考える出世戦略(47)

画像はイメージ=PIXTA

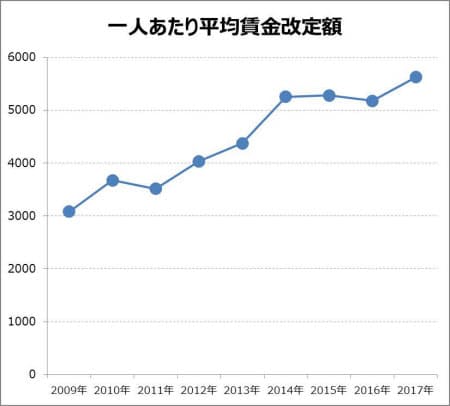

給与の増え方が、2009年を底にして大幅に増えています。そんな状況で私たちは、あらためて会社の評価を気にしてみても良いかもしれません。

増え幅が2009年の倍近くなった給与

毎年の給与の増え幅について、厚生労働省は「賃金引上げ等の実態に関する調査」を行っています。その調査結果を時系列でみると、大幅に改善していることがわかります。

※厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」より作成

2009年の平均賃金改定額は3083円でしたが、2017年の最新データでは5627円の賃金改定がされています。

もちろんこれは平均値であり、すべての企業が給与を増やしているわけではありません。

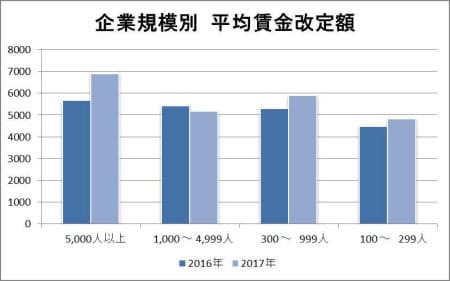

企業規模別で見ると、従業員5000人以上の会社での増え幅が最も大きく7000円近い昇給となっています。また1000人~4999人規模では逆に増え幅が微減している状況も読み取れます(とはいえ5000円は昇給しているのですが)。

ただ、300人以下の比較的小規模な企業でも給与の増え幅が大きくなっていることから、景気改善の傾向が給与に反映されていることは間違いなさそうです。

ちなみに業界別に見た場合、平均以上に給与を増やしているのは以下の6業界です。

(1)建設業 8411円

(2)不動産業、物品賃貸業 6341円

(3)情報通信業 6269円

(4)製造業 6073円

(5)学術研究、専門・技術サービス業 5845円

(6)金融業、保険業 5802円

(2)不動産業、物品賃貸業 6341円

(3)情報通信業 6269円

(4)製造業 6073円

(5)学術研究、専門・技術サービス業 5845円

(6)金融業、保険業 5802円

これらの業界を見て、まあそうだよな、と実感できる方も多いのではないでしょうか。