回答率99% サイバーの社員調査はハラスメント防ぐ

サイバーエージェント人材戦略本部 大久保泰行さん(上)

サイバーエージェントの「Geppo(ゲッポウ)」は月1回、社員の声を聞くためのシステム。回答内容は上司には秘密で人事担当者や経営陣に伝わる仕組みで、社員の満足度向上やキャリア形成に役立っているという。人材戦略本部キャリアエージェントの大久保泰行シニアマネージャーに運用方法とその成果を聞いた。

社員への質問はわずか3つ

白河桃子さん(以下敬称略) 「働き方改革」を推進するために、いくらツールを導入しても、うまく運用しなければ意味がありません。サイバーエージェントが開発した「Geppo」は非常にうまく運用が進んでいると、御社の幹部から伺っていました。その効果と運用法について、今日は詳しく伺わせてください。そもそもGeppoってなんですか?

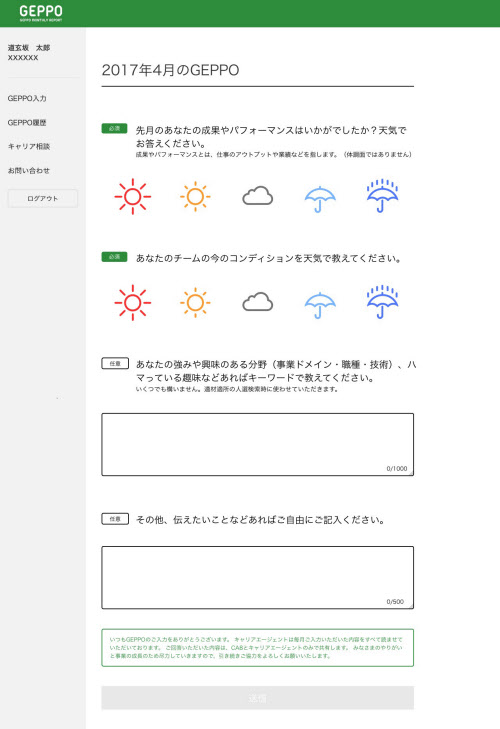

大久保泰行さん(以下敬称略) Geppoの名前の由来は「月報」。月に1回、従業員一人ひとりのコンディションを測定し、その変化をキャッチしたり、個人が抱える悩みやキャリアに関する希望を聞き出したりできるリポートシステムです。実際の画面はこのように、シンプルな3つの質問とフリー解答欄だけで、1分あれば記入できる手軽さを特徴としています。

白河 たった3問。しかも、回答はよくある「とてもそう思う、そう思う、どちらでもない……」といった選択肢ではなく、お天気マークを選ぶんですね。快晴と晴れ、曇り、小雨、どしゃ降りの5つ。これは直感的で答えやすいですね。

大久保 はい。回答のしやすさにはこだわっていまして、現在、当社ではグループ企業も合わせて約5000人を対象にしていますが、回答率は99%と高い水準になっています。

白河 いわゆる従業員満足度調査として、設問数が多い大規模アンケートを年1回か半年に1回やっているという企業は少なくありませんが、「正直、答える側としては負担になる」という声もよく聞きます。その点、「月1回、お天気マークを選ぶ3問だけ」というのは確かに浸透しやすそうです。設問はどういうことを聞いているんですか?

大久保 1問目は「先月のあなたの成果やパフォーマンスはいかがでしたか?天気でお答えください」で、2問目は「あなたのチームの今のコンディションを天気で教えてください」です。この2問は固定で、3問目はその時期に聞きたいテーマを設定しています。例えば、今月であれば査定が近い時期なので、「今期は貢献できた実感がありますか?」と聞きます。この回答の結果を見て、上司が査定する評価と本人の貢献実感にギャップがある場合に、メンバーをフォローするための設問です。

気になる回答にはヒアリング

白河 ということは、Geppoの回答は、評価する上司は見ない? 評価ツールではないんですね。

大久保 回答者の上司は見ません。見るのは、我々、キャリアエージェントチームと役員だけです。査定に関わる設問の回答に限らず、気になる回答があれば必要に応じて担当役員にリポートして必要な対応を考えてもらったり、回答した本人にあらためてヒアリングの場を設けたりしています。

白河 気になる回答とはどんな?

大久保 例えば、「どしゃ降り」のマークを2カ月連続で付けているメンバーには必ず声をかけに行きます。また、フリー回答にコメントを書いた人には、基本的にすべて返信コメントを返しています。メールやメッセンジャーでコンタクトして追加のヒアリングをする場合もあれば、深刻度に応じて面談を設定する場合もあります。3割くらいの方がコメントを書いてくるので、かなりの量になるのですが。(笑)

白河 すごい。それを何人で対応しているんですか。どうしたら回答率があがるんでしょう?

大久保 キャリアエージェントのチームは4人です。ただ、データの集積や解析といったオペレーションの負荷も抑えた設計になっているので、かなり効率的に対応できていると思います。冒頭におっしゃっていたように、こういったヒアリングツールというのは運用が肝ですので、「打てば響く感」を大事にしています。回答に対して、必ずレスポンスが来る。この打てば響く感を出していかないと、ツールに対する信頼が育たないんです。回答率99%、フリー回答率3割を実現できているのは、努力の結果だと自負しています。

白河 月に1回、ヘルプを発信するチャンスがあるし、何か書けば必ずレスポンスが返ってくるということですね。これ、ハラスメント対策にもかなり使えるんじゃないですか。例えば、チームメンバーが全員、雨なのに、上司だけ晴れ晴れしているチームが浮かび上がって「何か変じゃない?」と気づけるとか。(笑)

大久保 はい、あります。そういった場合は、介入していきます。個別にメンバーに聞きにいって、事実確認をします。この一連の動きは、各部門の担当役員からキャリアエージェントチームへの依頼に基づいて行うもので、上司には伝えません。

ハラスメント問題の芽を摘む効果も

白河 今、どの企業もハラスメント対策をあわてて整えようとしていますが、その予防ともなる声の吸い上げにもなっていると?

大久保 はい。たくさん出てきます。

白河 そんなに正直におっしゃるなんて(笑)。すごいです。

大久保 もちろん、ハラスメントとして認定される前の段階で防げているという意味です。問題が深刻化する前の芽を摘むために、あえてストレートな設問で聞くようにしているんです。

白河 どんな聞き方なんですか? 非常に質問力が問われる部分かと。

大久保 Geppoの導入企業向けの勉強会でもお伝えしている例では、「あなたの周囲で、デリカシーがない人や振る舞いなどはありますか?」。他の聞き方としては、「当社が21世紀を代表する会社になるにあたって、改善したほうがいいポイントはありますか?」というものも。できるだけ前向きな聞き方にしようと心がけています。

白河 なるほど。「ハラスメント」という単語は使わないんですね。使わなくても、言いたいことがある人はフリー回答欄にびっしり書いてくるんでしょうね、きっと。

大久保 そうですね。このときは800件ほどコメント回答が上がってきたのですが、一つひとつ、すべてに対応しました。キャリアエージェントのメンバーと人事担当役員ですべて目を通し、重要なコメントをピックアップして役員会に届けました。

同時に、すべてのコメントを事業部ごとにまとめ、管轄する役員に報告をし、対応を促すという形で対処しました。コメントを書いてくれたメンバーにも、「こういう議論をして、今後はこういうふうに進めていきます」とフィードバックをしました。

社員の生の声が聞けるシステム

白河 いわゆるハラスメントが起きたときの対応窓口というのは別にあるんですか?

大久保 はい。そちらは実際に何か起きてしまったときの窓口ですが、Geppoは予防措置ができるという機能分担になっていると思います。

白河 会社全体として良い変化は生まれましたか? ハラスメントに限らず、様々な声を聞く機会を広げたことによって、どんな効果を得られていますか?

大久保 やはり従来は見えなかった課題点が、メンバーの生の声から吸い上げられるようになったというのが大きいですね。

若い会社ですので、マネジメントに関しては、現場を仕切るマネジャーそれぞれの解釈に任せてやってきた部分が多く、それがベンチャーならではの機動力にも結びついていたとも思います。しかし、これだけ会社が大きく成長すると、組織として目指すマネジメントの定義も必要になってきていて、マネジャーも悩んでいる。その傾向がGeppoから分かったのは、学びの一つでした。マネジャーを集めての研修の企画につながっています。

白河 先ほど挙がったハラスメントの問題にしても、マネジャーの立場からすると、「どこまでが指導としてセーフなのか」とビクビクしちゃいますよね。

大久保 おっしゃる通りだと思います。そのあたりの定義もしながら育成していこうと方針が決まりました。

(以下、来週公開の下編に続く。下編では退職しそうな人をどう防いでいるか、社内ヘッドハンターでもあるキャリアエージェントはどんな役割を果たしているのか、などをお聞きします)

(ライター 宮本恵理子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界