心地よい職場はダメになる 繰り返す衝突が成長の源泉

20代から考える出世戦略(46)

画像はイメージ =PIXTA

今の仲間たちが最高だ、と感じる瞬間があります。お互いに深く理解しあっていて、あうんの呼吸で意志疎通ができる。そしてチームとしても高い成果を生み出し、まさに自分たちが主役であるという実感が持てるタイミングです。それはとても素晴らしい状況なのですが、もし可能なら、少しの危機意識を持つことをお勧めします。

成果を出せるチームと出せないチームはなぜ生まれるのか

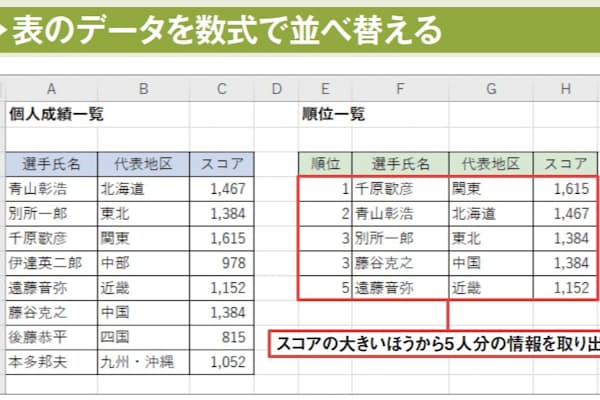

まずそもそも、成果を出せるチームがどのようにして生まれるのかを考えてみましょう。たとえば社長の肝いりで新しいプロジェクトがふたつ立ち上がったとします。あなたはどちらのチームがより高い成果を出せると思いますか? いずれのチームのメンバーも、スキル的には同等で、かつ少し遅れが生じています。ただその原因が違っています。

チーム「タックル」

それぞれが主張の激しい人材の集まり。プロジェクト開始初日から活発に議論を進めています。ただ、そこかしこで議論が深まりすぎて、論争になってプロジェクトの一部が遅れている場面も見受けられます。

チーム「イージー」

互いに相手を尊重し合う社交性の高い人材の集まり。具体的な目標を共有し、役割分担をしています。ただ、お互いに遠慮し合った結果として役割分担の漏れなどがあって、そのための手戻りでプロジェクトの一部が遅れている場面も見受けられます。

それぞれが主張の激しい人材の集まり。プロジェクト開始初日から活発に議論を進めています。ただ、そこかしこで議論が深まりすぎて、論争になってプロジェクトの一部が遅れている場面も見受けられます。

チーム「イージー」

互いに相手を尊重し合う社交性の高い人材の集まり。具体的な目標を共有し、役割分担をしています。ただ、お互いに遠慮し合った結果として役割分担の漏れなどがあって、そのための手戻りでプロジェクトの一部が遅れている場面も見受けられます。

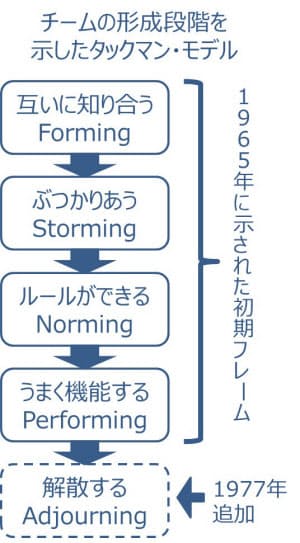

成果を出せるチームの形成過程を示した古典的フレームワークとして「タックマン・モデル」があります。1965年に4段階のフレームとして発表され、1977年には1つ追加して5段階のフレームなった考え方で、チームビルディングの基本概念として普及しています。

このフレームワークの興味深い点は、「ぶつかりあう(Storming)」がチーム形成の段階に含まれている点です。日本のことわざで言えば「雨降って地固まる」ということになるでしょう。