怖い食後の血糖値急上昇 傷む血管、疾患のリスクに

病気リスク高まる「血糖値スパイク」(上)

食後に血糖値が急上昇するのが「血糖値スパイク」。脳卒中や心筋梗塞、がんなどにかかる危険が高くなるので早めの対策が大切だ。1回目は、血糖値スパイクがなぜ悪いのかなど、血糖値の基本を解説する。

◇ ◇ ◇

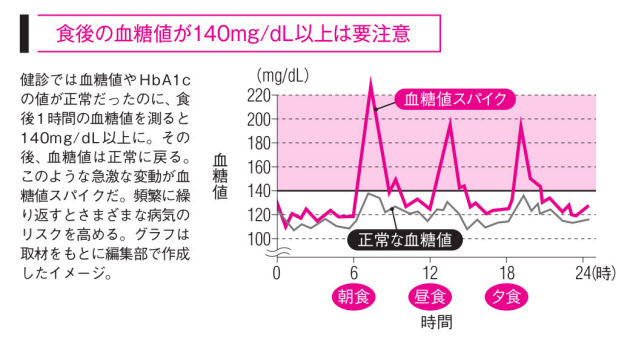

最近、テレビ番組などがきっかけで「血糖値スパイク」が注目されている。血糖値スパイクとは、食事の後に血糖値が急激に上がることを指す。東京慈恵会医科大学の西村理明教授は、「健康な人は、食事をしてもあまり血糖値が上がらない。ところが空腹時の血糖値は110mg/dL以下と正常なのに、食後1時間たったころ、血糖値が急上昇して140mg/dLを大きく超える人がいる。こういった現象を血糖値スパイクと呼んでいる」と話す。これまでも「食後高血糖」と呼ばれ、糖尿病の一歩手前の段階に見られる状態の1つと見なされてきた。

空腹時の血糖値が正常な場合、職場の定期健診などでは異常とされない。「自覚症状が全くないため、長い間気づかないまま、食事のたびに血管が高い血糖値にさらされ続けると、心筋梗塞や脳卒中、がんなどの重大な病気になるリスクが高まることが分かってきた」(西村教授)。

血糖値が食後に上昇する状態を繰り返すと、血管の内側の壁が傷むことが実験で確かめられている。また、食事をした1時間後の血糖値が180mg/dLを超える人は、そうでない人に比べ、心臓病で亡くなるリスクが高まることが追跡調査で明らかになった。

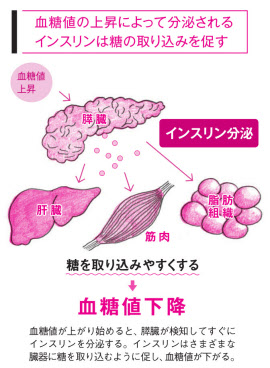

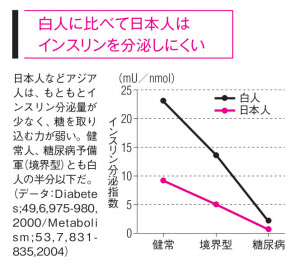

ではなぜ血糖値スパイクが起きるのか。そのカギは血糖値を下げる「インスリン」が握っている。食後、血糖値が上がり始めると、すぐにインスリンが分泌され、血糖値を下げようと働く。だがインスリンが十分に出ないと、血糖値は下がるどころか上がり続けてしまう。日本人はインスリンが出にくい人種といわれる。

こうした体質なのに血糖値が上がりやすい糖質の多い食生活を続けると、「出にくいインスリンを出そうとして、膵臓がいつも働き過ぎの状況になる」と西村教授は警鐘を鳴らす。しかも年齢とともに、インスリンを分泌する能力は下がっていく。生活を改善し、血糖値スパイクを予防することが重要だ。

◇ ◇ ◇

血糖値とHbA1cの違いは?

血糖値とは血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度のこと。血液1dL中のブドウ糖の重さで表す。食事やインスリンによって数値は変動する。

一方、ヘモグロビンA1c(HbA1c)は、赤血球の中にあって酸素の運搬を担うヘモグロビンに、血液中のブドウ糖が結びつき糖化したもの。ヘモグロビンに対するHbA1cの割合をパーセントで表す。過去1~2カ月間の血糖値の平均を反映し、1回の食事や運動の前後では変化しない。HbA1cは糖尿病の診断基準の1つにもなっているが、近年では血糖値の変化を常に見るほうが糖尿病の予防につながると考えられている。

(ライター:中沢真也)

[日経ヘルス2018年11月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。