昔の病ではない結核 日本は中蔓延国、年1万7000人

Dr.今村の「感染症ココがポイント!」

気になる感染症について、がん・感染症センター 都立駒込病院感染症科部長の今村顕史さんに聞く本連載。今回は「結核」について話を伺った。結核と聞くと、「昔の病気」というイメージを持つ人も多いかもしれない。だが、今なお世界の人口の約3分の1が感染、日本でも年間約1万7000人が新たに発症しているという深刻な病気だ。今年9月26日には、国際社会が結核への対策を検討する世界初の会合が、国連本部で開催された。結核に関する正しい知識を知っておき、感染のリスクに備えておこう。

●国内では年間約1万7000人が結核を発症。世界でも「中蔓延(まんえん)国」となっている

●日本の結核患者は高齢者の割合が多く、若い世代では外国生まれの人の発症が増えている

●結核を発症するのは、感染者の約10%。そのうちの5%は感染から1年以内に発症し、残りの5%はそれ以降、一生のうちのどこかで発症する

●結核の感染経路は「空気感染」。感染者と同じ空間にいるだけで感染するリスクがある

●特徴的な症状は2~4週間以上、長引く咳(せき)。微熱や寝汗などを伴うことも

●加齢や免疫力の低下のほか、免疫を低下させる可能性がある薬物治療によっても発症しやすくなる

●2~4週間以上、咳が続いて治らないときは、結核の可能性も疑って、医療機関を受診する

●咳が続いているときは、マスクをする習慣をつける

日本は今も「中蔓延国」 年間約1万7000人が新たに発症

――「結核」と聞くと、昔の病気というイメージを持つ人も多いようです。最近も、戦前から高度成長期の大阪を舞台にしたNHKの朝の連続テレビ小説「まんぷく」で、主人公の姉が結核を患い、専門病院に入院するエピソードがありました。

結核は明治時代から大きな流行があり、1950年(昭和25年)ごろまでは日本人の死因の1位だったこともある病気です。当時は「不治の病」として恐れられ、映画やテレビドラマなどで描かれることも多かったことから、昔の病気というイメージが強くなっているのかもしれませんね。

しかし、結核は決して、昔の病気ではありません。現在の日本は衛生環境が良くなっているため、徐々に減ってきてはいるものの、今でも年間約1万7000人が新たに結核を発症し、約2300人が亡くなっています[注1]。2017年の結核罹患率(人口10万人対)は13.3で、世界で見ても、日本は「中蔓延国」(※10以下で「低蔓延国」)と位置付けられています。

――日本でもいまだに多くの人が、結核を発症しているんですね。結核の発症に見られる特徴はありますか?

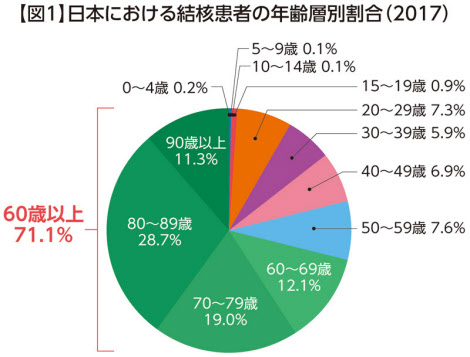

大きくは2つの傾向があります。1つは、高齢者の割合が多いこと。2017年の結核登録者情報調査年報集計結果によれば、新規に結核を発症した人の約70%は、60歳以上が占めています。

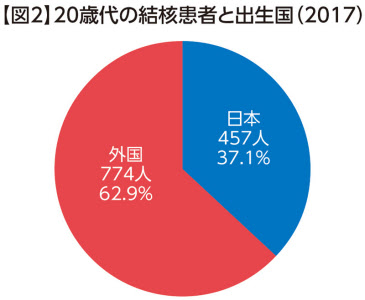

もう1つは、若い世代では、外国生まれの人の発症が増えていること。特に20代では、外国生まれの人の割合が62.9%と、日本人よりも多くなっています。

[注1]平成29年 結核登録者情報調査年報集計結果について

――高齢者の割合が多いことや、若い人では外国生まれの人の発症が増えている背景には、どのような要因があるのでしょうか。

結核は、結核菌に感染したとしても、そのすべてが発症するわけではありません。結核に感染した人が一生のうちに発症する割合は10%程度です。そのうちの5%は感染から1年以内に発症しますが、残りの5%はそれ以降のどこかで発症します。つまり、かつての流行時に結核に感染していても、当時には発症しなかった人も多く、その人たちが高齢になってから発症してきているのです。

ちなみに、発症ではなく感染で見ると、世界の人口の約3分の1が、結核に感染していると推測されます。

一方の若い世代では、若い人でも結核が発生している国々から、留学や技能実習などで来日する外国人が増えていることが要因の一つと考えられます。2018年7月にも、都内の日本語学校に通う外国籍の学生(19歳)が結核と診断され、調査の結果、学生ら53人が結核に集団感染し、うち13人の発症が確認された事例がありました。

結核は感染力の高い「空気感染」

――結核はどのように感染し、発症した場合には、どのような症状が表れるのでしょうか。

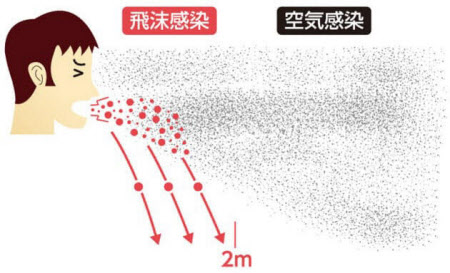

結核は「空気感染」する病気です。病原体が非常に小さく、長時間にわたって浮遊し、広範囲に拡散します。そのため、同じ空間にいるだけで感染する可能性があります。一般的な感染症で空気感染するのは、麻疹(はしか)、水痘(水ぼうそう)、結核の3つだけです。

結核は、結核菌が肺に入り込んで増殖する「肺結核」と、それ以外(リンパ節、脊椎、腎、腸など)で増殖する「肺外結核」とに分けられますが、日本の場合は肺結核が約8割を占めています。

肺結核の特徴的な症状は、長く続く咳です。通常のいわゆる風邪の場合は、咳が出ても2~4週間もたてば治ってきます。しかも、大抵はどこかにピークの時期があり、それを過ぎれば次第に収まってくるものです。ところが、これといったピークがなく2~4週間たっても咳が出る状態がずっと続いているか悪化する一方という場合には、風邪以外の病気の可能性が考えられます。それが結核の場合には、咳や痰(たん)のほか、微熱が続く、寝汗をかくといった症状を伴うことが多くなります。

――映画やテレビドラマなどでは、結核を患う人が、咳とともに血痰や血を吐くシーンが出てくることがありますが、血痰も肺結核の特徴的な症状なのでしょうか。

病気が進行してくると血痰が出ることもあります。ただ、頻度はそれほど多いわけではありません。ですので、「咳が続いているのは気になるけど、血痰は出ていないから、結核ではないだろう」と思ってしまうのは誤りです。

また、結核の症状の1つとして、体重の減少が挙げられることもありますが、これも咳が1カ月程度続いているくらいのときに、顕著に表れることはほとんどないでしょう。咳や微熱といった症状が長く続いて、体力を消耗してくると、体重が減ってくる人もいます。

――長引く咳以外にこれといった症状がないと、「風邪がなかなか治らないな」という程度にしか思わず、病院を受診しない人もいるかもしれませんね。

そうですね。2017年に新たに肺結核を発症した人のうち、受診が遅れた人(症状が表れてから受診までの期間が2カ月以上)の割合は約21%で、2002年以降で最高となっています。

また、受診から結核の診断までに1カ月以上かかった人の割合も約22%で、医療機関での診断が遅れるケースも課題となっています。これは、医療者が結核の可能性があると見極めて、それを明らかにするための検査を行わないと、診断がつきづらいことが要因です。受診や診断が遅れると、それだけ感染が拡大するリスクも増すので、咳が続くようなら、ぜひ早めに受診してもらいたいものです。

咳が2~4週間以上続く場合は受診を

――結核を発症しやすいのはどんなときなのでしょうか。

加齢や免疫力の低下のほか、ステロイド剤・免疫抑制剤・化学療法などでの治療によっても発症しやすくなります。そのため、介護施設や高度先進医療を行う医療機関などでは、発症するリスクが高くなります。

ですから、そのような場を訪れる機会が多い人や、在宅で介護に関わる場合などでも、感染のリスクがあることを意識しておいたほうがいいでしょう。

――結核はどうすれば予防ができますか。

結核と診断された場合は、専門病棟に入院し、菌を排出することがなくなるまで、隔離された状態で治療を受けることになるので、発症が分かってしまえば、ある意味、安全といえます。一方で、受診や診断が遅れてしまうと、その間に多くの人に感染を広げてしまうリスクがあります。

ですからまず、咳が2~4週間以上続いてなかなか治らないようなときは、結核の可能性もあるということを知っておくことが大切です。そのようなときは医療機関を受診して、咳がいつから、どのように出ているのかを伝えてください。その際、以前に結核を患ったことがある人と接したことがある場合は、そのことも話しておくといいでしょう。

予防のためにマスクをしていても感染する可能性はありますが、咳が出ている人がマスクをすれば、仮に結核に感染していたとしても、他の人にうつすリスクは低くなります。そのため、咳が出ているときにはエチケットとして、マスクをする習慣をつけてほしいと思います。

(ライター 田村知子、図版 増田真一)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。