老化を促進させる「糖化」 実は飲酒と密接な関係が…

糖化と飲酒【上】

50代になると、「いよいよ老化現象が始まったか!」と気付かされる機会が増える。特に日々実感させられるのが肌。ハリが失われ、シミ、シワが増えてくる。これらの老化現象の主犯の一つとして、よく話題に上るのが「糖化」だ。この糖化、一般に「糖質のとり過ぎ」などが影響しているとされるが、実はお酒とも密接な関わりがあるという。

◇ ◇ ◇

五十路(いそじ)を過ぎて、やたら気になるのはお肌のハリやシミ、シワである。四十路までは何とか重力に耐えていたのに、五十路になるとこうも違うのか?

「アラフィフなんだから仕方ない」で済ませればいいのだろうが、あきらめきれないのが女性というもの。美容皮膚科でレーザーを当てたり、アメリカの皮膚科医が作ったという化粧品を試してみるものの、「焼け石に水」といったふう。

最後は、誰もが加齢には勝てないのだろう。とはいえ、同じアラフィフでも、人によって"見た目"に随分違いが出てくる。石田ゆり子さんや永作博美さんをはじめとして、同じアラフィフながら驚くほど若く見える方がいる一方で、大変失礼ながら実年齢より10歳以上年を重ねて見える方もいる。どうしてここまで差が出るのだろうか。

こんなとき、私がいつも気になるのが「飲酒との関係」である。私は、"飲むのが仕事"で、飲むのが何よりも好き。最近でこそ休肝日を週3回も設けて、節酒に努めるようにしているものの、若い頃の酒量たるや半端ではない。そのツケが今になってきているのでは…と心配でならない。

迷った揚げ句、「肌の老化 アルコール」とネットで検索してみると…、「若返りのために酒をやめよう!」と恐ろしいキャッチが(涙)。ページを開くと「糖化」というワードが目に飛び込んできた。

そういえばこのところ、テレビの健康番組などで「酸化」と並び、よく耳にするのが「糖化」という言葉である。何でも「体がコゲる」とか…。そして、糖化は老化要因の一つで、肌のハリやシワなどにも密接に関係しているという。

しかも、この糖化、体内の血管や内臓、骨などの機能を低下させ、さまざまな病気の原因になるという。つまり、見た目だけでなく、寿命にも関係してくるというのだから聞き捨てならない。

でも糖化って、その名の通り、炭水化物とか甘いものに関係するキーワードで、アルコールとは無関係なんじゃないの? これは一体どういうことなのだろう?

疑問を抱えたままでは酒も飲めない。そこで今回は、「糖化ストレス研究センター」という糖化専門の研究機関を有する同志社大学を訪れ、同大学生命医科学部糖化ストレス研究センター チェア・プロフェッサー教授の八木雅之さんにお話を伺った。

余分な糖がたんぱく質と結びつき、たんぱく質が変質

先生、そもそも「糖化」とはどういう作用のことを指すのでしょう?

「糖化を一言で言えば『体のコゲ』。身近な例を挙げると、パンケーキなどを焼くと表面がこんがりしたきつね色になりますよね。これはパンケーキなどに含まれる糖と、卵や牛乳に含まれるたんぱく質が結びついて起こった現象です。これがまさに『糖化』なのです」(八木さん)

ん? この話だけだと何やらおいしそうなだけで危険要素がないのだが、八木さんによると、この糖化が体の中で起こると大変なことになるらしい。

「体の中で起こる糖化とは、体内の余分な糖がたんぱく質と結びつき、たんぱく質を変性、劣化させていくことです。たんぱく質は、臓器、皮膚、筋肉、血管などをはじめとする体を構成する重要な成分です。つまり、糖化により体を構成するさまざまな要素が劣化していくわけです」(八木さん)

八木さんによると、牛の皮や骨などをブドウ糖溶液につけておくと、それだけで徐々に組織が糖化され、数日で茶褐色に変色し、弾力を失っていくという。

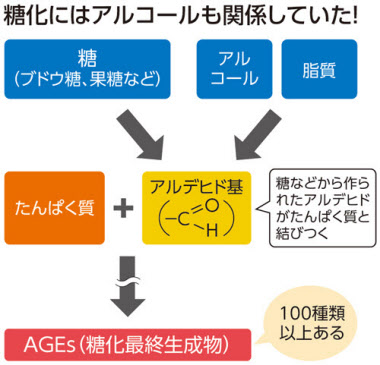

「糖化が進行していくプロセスでAGEs(糖化最終生成物)という物質が生成されます。AGEsはさまざまな経路を経てつくられ、一口にAGEsと言っても、論文に報告されているだけでも数10種類あり、実際のところ100種類以上あるともいわれています。このAGEsこそ、老化を促進させてしまう厄介な物質なのです」(八木さん)

老化を促進させる!? 何ともにくったらしい物質! では具体的に、糖化が進み、AGEsが多く生成されるとどんな悪影響が出てくるのだろうか。

「AGEsの弊害の一つに、たんぱく質の硬化があります。AGEsはたんぱく質同士を結合させ、『悪玉架橋』と呼ばれる厄介者を体内につくってしまうのです。悪玉架橋ができると可動性やしなやかさが失われ、硬化してしまいます。さらに、体内には、AGEsをキャッチするレセプター(受容体)が存在し、そのレセプターがAGEsをキャッチしてしまうと炎症を起こすのです。このようにして、体内のさまざまな臓器の機能が低下していきます。これがいわゆる『老化』ということになります。これがさらに進むと、やがてさまざまな病気につながるのです」(八木さん)

肌の弾力が低下、骨のコラーゲンも硬化して骨折しやすくなる

糖化の話を聞いて一瞬でも「おいしそう」なんて考えた自分が情けない…。想像以上にAGEsはおっかない存在ではないか。聞くのをためらってしまうが、AGEsの生成・蓄積により、具体的にどんな老化現象や疾患が起こるかについて八木さんに聞いてみた。

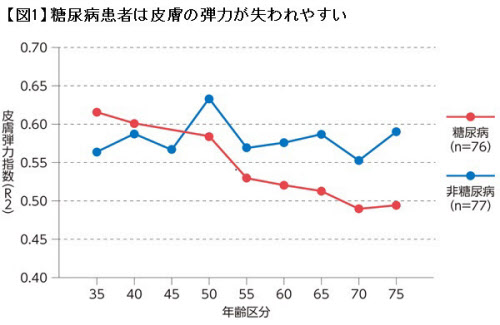

「見た目に密接に関わる"肌への影響"では、まず肌の弾力が失われます。さらにシワ、くすみ、血色不良など、女性にとってはありがたくない作用が肌表面に現れます。肌の弾力が低下する原因はさまざまありますが、糖化の影響が大きいといわれています。私たちの研究でも、糖化ストレスにさらされている糖尿病患者は皮膚の弾力が失われやすいことが確認されています」(八木さん)

外からせっせとレーザー治療をしたり、美容液を与えても、いっこうにたるみが改善しないのはこういうことだったのか。ああ、糖化ってホントに恐ろしい。うなだれているところに「AGEsの影響は骨にも及びます」と八木さん。

「AGEsの一種であるペントシジンが、骨に含まれるコラーゲン線維に悪玉架橋をつくると硬化し骨質が低下します。骨は、カルシウムだけでできているわけではありません。3割程度がコラーゲンというたんぱく質でできています。コラーゲンの硬化によって、しなやかさが失われ、たとえ骨量が十分にあっても『骨折しやすくなる』のです」(八木さん)

人の骨に含まれるコラーゲンの加齢変化を調べた研究でも、ペントシジンは加齢とともに増加したという報告もある(日老医誌. 2013;50:213-217.)。高齢者はより注意が必要だ。また関節軟骨のコラーゲンが糖化すると、関節炎にも影響するという。さらに注意が必要だ。

腎臓や肝臓の機能が低下、認知症にも影響

そしてAGEsは、内臓の重篤な病気を誘発する要因にもなるという。

「腎臓や肝臓といったヒトの臓器はたんぱく質からできています。こうした臓器にAGEsが蓄積すると、内臓機能そのものが低下し、やがて腎不全や肝臓障害といった重篤な病気を引き起こす原因となります」(八木さん)

また、「血管を構成するコラーゲンがAGEsによって硬化すると、柔軟性が失われ、傷つきやすくなります。つまり動脈硬化を進めるのです。AGEsが血管内皮に蓄積することで、脂肪などから成るどろどろの粥状物質(アテローム)が血管壁に生成。これが徐々に肥厚していくと、心筋梗塞、脳梗塞などの発症につながります」(八木さん)

何と盛りだくさんなAGEsの弊害! 加えて「アルツハイマー型認知症の発症リスクも高まる」というではないか。八木さんによると、「アルツハイマー型認知症の患者の脳内には、罹患していない人に比べ、約3倍ものAGEsが蓄積されていたという報告もある」のだという(Proc. Nati. Acad. Sci. USA. 1994;91:4766-4770.)。

お酒と糖化は関係あるの?

ここまでの八木さんの説明で、糖化がもたらす弊害は理解できた。しかし、ここまでのところで、「糖とたんぱく質」というキーワードは何度か出てきてはいるが、「アルコール(お酒)」というキーワードは、ただの一度も出てきていない。問題は「過剰な糖の摂取」により"余った糖"がたんぱく質と結びつくことであり、アルコールとは関係なさそうに思える。

先生、実際のところアルコールと糖化は関係しているんでしょうか?

「はい、実は、アルコールと糖化は密接な関係にあります」と八木さん。

「先ほど、糖とたんぱく質が結合してAGEsを生成すると説明しましたが、実は、その生成過程の中で中間生成物として『アルデヒド』が生成されているのです。つまり、糖化のプロセスでは、糖からアルデヒドが生成され、それがたんぱく質と結びつくことで、AGEsの生成が進むのです[注1]」(八木さん)

[注1] AGEsの生成経路は複雑・多経路で、実際には糖だけでなく脂質からもAGEsが生成される経路がある。

少々専門的になるが、アルデヒドというのはアルデヒド基(-CHO)という構造を持つ物質の総称だ。このアルデヒド基には、酸素と炭素の二重結合したカルボニル基(-C=O)があり、反応性が高くたんぱく質と結びつきやすいのだ。そして、それによりたんぱく質がAGEs化して変性・劣化していくのだという。

なるほど、糖化という反応自体に、アルデヒドが深く関わっていたのだ。こう聞いて、はたと気がついた。過去の記事でも繰り返し説明してきたが、お酒の中に含まれるアルコール(エタノール)は、体内でアルコール脱水素酵素によりアセトアルデヒドに変換される。このアセトアルデヒドがたんぱく質とくっついて悪さをするのだろう。

「その通りです。アルコールが体内で分解されて生じたアセトアルデヒドも、同様にたんぱく質と結合し、アセトアルデヒド由来のAGEsができます。つまり、アセトアルデヒドには、AGEsの生成を促進してしまうという作用があるのです」(八木さん)

左党にとっては、「わー!」と耳をふさぎたくなるお言葉(泣)。

お酒を飲む機会が多い人ほど、体内にAGEsが蓄積される

ということは、当然、お酒をたくさん飲んで体内にアセトアルデヒドができる人ほど、糖化が進み、AGEsが生成されるということだ。

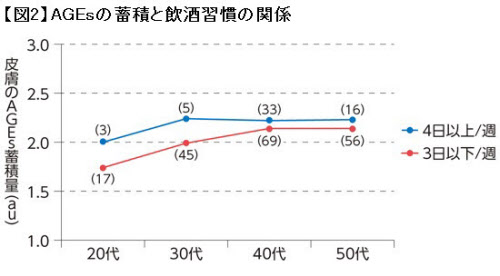

実際、八木さんは、同志社大学の糖化ストレス研究センターの研究から、実際に飲む頻度が高い人ほどAGEsが体内に多く蓄積していることが確認されたと話す。

「私たちは、皮膚のAGEsの蓄積と生活習慣の関係を確認するため、日本人244人の生活調査とAGEsの測定を行い、結果を解析しました。生活習慣の中で相関関係が認められたのが、喫煙経験、飲酒習慣、睡眠時間です。飲酒習慣については、下のグラフのように、飲酒頻度が週4日以上のグループは、週3日以下のグループに比べてAGEsの蓄積量が高くなりました。ただ、現時点では飲酒量との関係は明確になっていません」(八木さん)

中でも最も注意しなくてはならないのが「酒を飲んで顔が赤くなる人」、つまりアセトアルデヒドを分解するALDH2(アセトアルデヒド脱水素酵素)の活性が低い人だと八木さんは話す。

「お酒を飲んで顔が赤くなる人は、アセトアルデヒドの分解能力が低いため、体内においてアセトアルデヒドにさらされる時間が長くなります。そのため赤くならない人に比べ、AGEsの生成が促進されやすくなります。これにより体内のたんぱく質の変性が進み、老化やさまざまな疾患のリスクが高まってしまうのです」(八木さん)

前回「のどに刺激のある強い酒 飲み続けた人の末路は?」でも紹介したが、お酒を飲んで顔が赤くなる人(フラッシャー)は、やはり飲酒による悪影響を受けやすいのだ。該当する人は特に注意する必要がありそうだ。

こう聞くと、顔が赤くならない人は、「私は、顔が赤くならないから大丈夫」と思うかもしれないが、そう都合よくはいかない。結局、飲んで顔が赤くならない人であっても、飲む量が多くなるとアセトアルデヒドの影響は避けられない。

「二日酔いの人、日常的に多量飲酒をする人もまた、アセトアルデヒド由来のAGEsの生成が促進されます。ALDH2の活性が強い人はアセトアルデヒドの分解が早いとはいえ、量を飲めばアセトアルデヒドにさらされる時間が長くなるのでリスクは高まります。顔が赤くならないから安心ということではありません」(八木さん)

そうか、やはりお酒の飲み過ぎは糖化リスクを高めるのだ。

◇ ◇ ◇

八木さんは分かりやすい言葉でこうまとめてくれた。「多かれ少なかれ、加齢とともにAGEsの蓄積は増えていきます。これは生きていく限り仕方のないことといえます。そこに『飲酒』という負荷をかけることで、その蓄積の速度が早まるわけです」(八木さん)

では、具体的にどんな対策をすれば、糖化のリスクを下げることができるのだろうか? やっぱり「適量」しかないの? そして、お酒以外の対策も気になるところだ。

こちらについては次回のお楽しみということで。次号を刮目(かつもく)して御覧あれ!

(葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト)

[日経Gooday2018年10月5日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。