準惑星ゴブリン発見 太陽系第9惑星を探る手がかりに

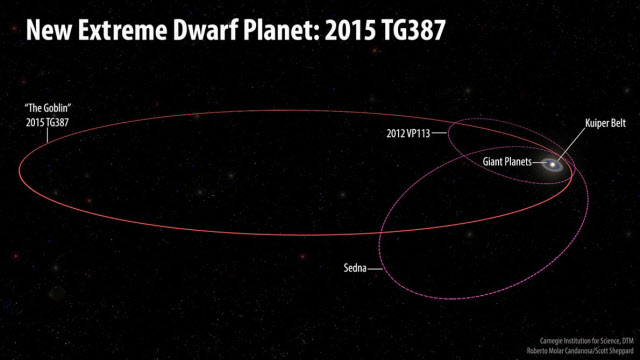

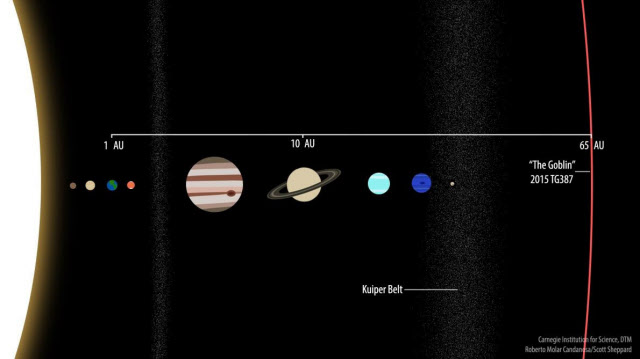

太陽系外縁部に、太陽の周りを1回公転するのに4万年かかる氷の準惑星が発見されたと、2018年10月2日に国際天文学連合の小惑星センターが発表した。準惑星は2015 TG387(愛称は「ゴブリン」)と名付けられた。太陽からの距離は最も近づいたときでもその距離は65天文単位(1天文単位は太陽から地球までの距離で約1億5000万キロ)。最も遠ざかると太陽からの距離は2300天文単位になる。極端に偏ったその軌道は、未知の第9惑星の存在を示しているかもしれないと専門家は考えている。

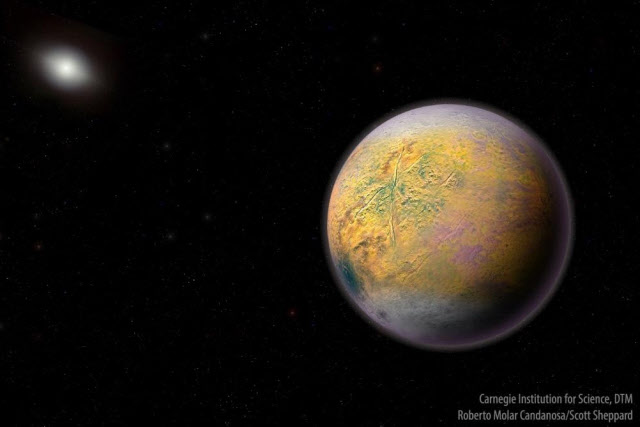

2015 TG387は球体と見られる。直径はおよそ290キロ。現在は北の空のうお座近くに位置し、太陽からの距離は約80天文単位。太陽から冥王星までの2倍である。彗星を除き、既知の太陽系の天体としては、太陽から最も遠くまで旅をする。

「このように、遠く離れた小さな天体が見つかるたびに、我々は第9惑星の発見に近づいています」。2015 TG387の発見者のひとりで、カーネギー研究所のスコット・シェパード氏は言う。論文は学術誌「The Astronomical Journal」に掲載される。

3年がかりで軌道を割り出す

2015 TG387はその名の通り、2015年に初めて天文学者の注意を引いた天体だ。シェパード氏らは、世界屈指の大型望遠鏡を使い、長年太陽系外縁部を観測してきた。そして、太陽系のはるか彼方まで放り出されながらも、かろうじて太陽の引力につなぎ留められている天体を探して、大空をくまなく調べている。

この手の観測には、膨大な時間と忍耐を要する。小さな光の点を1個見つけたところで、詳しいことはわからない。無数に輝く星を背にゆっくりと移動する対象物を、辛抱強く追跡しなければならない。

「正確な軌道を納得のゆくまで割り出すのに、3年かかりました。ほかにも、この天体と似た距離にいくつか天体を見つけました。それらの軌道を計測し、さらなる調査に値するかどうか見極めるのに、あと1~2年はかかるでしょう」

今は比較的地球に近い位置にあるが、肉眼では確認できない。明るさは、冥王星の持つ小さな衛星と同程度の24等級だ。冥王星ですら、大きめの家庭用天体望遠鏡とある程度の経験がなければ見ることは難しい。シェパード氏は、2015 TG387の直径を約290キロと推定しているが、それも表面の反射率によって変わってくる。

第9惑星は地球よりはるかに大きい?

2015 TG387のほかにも、2003年に発見されたセドナや2012 VP113(愛称はバイデン)など、太陽からはるか遠く、海王星の軌道の外側で巨大な楕円形を描いて公転する天体が複数発見されている。

2015 TG387は、ほかの複数の天体と似たような軌道をたどっており、そこに何らかの共通する作用が働いている可能性がある。漆黒の太陽系外縁部に、ほかの小天体の軌道に影響を与える巨大惑星が隠れているのだろうか。

「何かが、これらの天体の軌道を同じようにそろえて、安定させていると思われます。私たちは、そこに巨大な第9惑星が存在するのではと考えています」とシェパード氏は語る。「地球をはるかに上回る海王星サイズの惑星かもしれません」

シェパード氏らはこの惑星を探しており、2015 TG387が探索の範囲を狭めてくれることを期待する。今のところ、第9惑星は2015 TG387の反対側にいて、小天体の軌道に影響を与えていると、シェパード氏は考えている。

だが、これまでに観測されたこうした天体はごく一部にすぎず、第9惑星の存在を否定する天体が発見される可能性もある。

英クイーンズ大学ベルファスト校の天文学者ミシェル・バニスター氏は、巨大第9惑星の存在に懐疑的で、もう少し調べてみないとわからないという。

「そのためには、できるだけ多くの天体の軌道の種類や形を知ることです。そこに、第9惑星を加えて詳細にシミュレーションしたものを見てみたいです」

謎に満ちた太陽系外縁部の天体たち

それでも、バニスター氏は2015 TG387の発見を歓迎している。その周囲には、普段は見ることのできない無数の天体が存在しているかもしれないからだ。

「ひとつひとつの発見は、全て氷山の一角なのです。その背後にはおびただしい数の天体が隠れており、私たちが観測できるのは、たまたま太陽に近づいているとか、ほかの天体よりも大きいために明るく見える物体だけです」

こうした天体の集まりが、太陽系の全貌や歴史を理解する助けになると、バニスター氏は期待する。これまで発見できたのは、太陽まで50天文単位の範囲に近づく軌道を持つものや、80天文単位の距離でも比較的反射率の高いセドナ、そして太陽系の中心近くまで飛び込んでくる彗星など、ごく一部に限られている。

彗星は、太陽から2000~20万天文単位の距離にあって太陽系を取り巻いているオールトの雲の外縁部から飛来すると考えられている。2015 TG387は、彗星に似てほとんどが氷でできているようだが、軌道は彗星とは全く異なる。

バニスター氏は、太陽系外縁天体にまつわる謎のひとつは、どうやってできたのかだと指摘する。海王星より内側には、それだけの天体ができるだけの材料がそもそも存在しない。

もし今より内側でできたのだとしたら、どうやってそんな遠くまで押しやられてしまったのかも謎だ。わずかな重力が長い時間をかけて軌道を少しずつずらしていったのか、自らの重力によってできた微惑星なのか、はたまた恒星やあるいは恒星を持たない流れ者の惑星がそばを通ったのかなど諸説ある。

「これらの天体は何なのか、はっきりした説明がないのでまだまだ興味は尽きません」と、バニスター氏は言う。「太陽系誕生の頃の微惑星が『化石化』し、まだ解明されていないメカニズムによってそこに置かれたのかもしれません」

(文 Nadia Drake、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2018年10月5日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。