ギタリスト徳永真一郎 デビューCDは「古今仏西」

ギタリストの徳永真一郎氏(30)が10年半のフランス留学から帰国し、日本で音楽活動を始めた。7月にはバロック期から現代までのフランスとスペインのギター曲を収めたデビューCDを出し、注目度が上がっている。「古今仏西(フランス・スペイン)」のギター音楽について新世代ギタリストに聞いた。

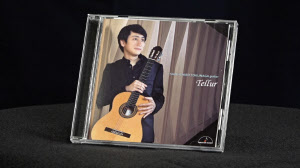

「30歳の節目に録音を残せたのはうれしい」。徳永氏がこう話すデビューCDは「テリュール」(7月25日リリース、発売元:マイスター・ミュージック)。日本を代表するギタリスト福田進一氏が期待の若手実力派を発掘しプロデュースする「福田進一ディスカバリー・シリーズ」第3弾だ。

■10年半のフランス留学で磨いたギター演奏

ドイツ国家資格「ディプロム・トーンマイスター(音楽音響の最高責任者)」を持つマイスター・ミュージック(横浜市)社長の平井義也氏が録音を担当。ワンポイント・マイクによる高音質のハイレゾリューション(ハイレゾ)で徳永氏の繊細でみずみずしい演奏を収録した。

徳永氏は2017年末にフランスから帰国したばかり。徳島市に生まれ育ち、高校を卒業後、2007年に渡仏。ストラスブール地方音楽院を経て11年からパリ国立高等音楽院に学ぶ。16年に同音楽院修士課程を首席で卒業した。

10年半に及ぶフランス滞在のあいだ、10年のオルシュティン国際ギターコンクール(ポーランド)第1位をはじめ数々の受賞や音楽祭への出演を重ねた。17年にはスペインのマドリードにあるソフィア王妃芸術センターで作曲家・松宮圭太氏の「ギターとアンサンブルのための小協奏曲」世界初演のソリストも務めるなど、現代音楽も得意にしている。

「父が趣味で弾くギターを聴いて育った」とギターを始めたきっかけを話す。「車のオーディオからはいつも福田進一さんや(スペインの)アンドレア・セゴビア、ナルシソ・イエペスの弾くギター曲が流れていた。こうした巨匠たちの演奏を子供の頃から聴かされていた」。9歳のとき、父が通っていた先生のレッスンに一緒に行き、「気付いたらギターを習い出していた」と振り返る。

ギターを始めて最初の2年間は「大して練習もせず、ただ習い事として続けていただけ」だった。小学5年のときに初めて学生のコンクールに出場し、「同世代の子供たちがあまりにも上手だったのに衝撃を受け、それからやっとちゃんと練習に励むようになった」。子供の頃から福田氏の講習会でもレッスンを受けた。こうして渡仏までに国内コンクールで入賞を重ねた。

■スペクトル楽派による倍音効果のギター曲

デビューCDの方針として「得意で好きな曲を必ず入れたかった」と言う。スペイン内戦で33歳にして殺された悲劇の作曲家アントニオ・ホセ(1902~36年)の「ソナタ」、フランスの現代作曲家トリスタン・ミュライユ氏の「テリュール」の2曲をまず選んだ。

徳永氏は「留学時代に最も研究し、論文も書いた」というほどミュライユ氏の「テリュール」に傾倒している。ミュライユ氏は音楽を音響現象と捉え、倍音を解析・合成する手法を作曲に用いるスペクトル楽派の代表的作曲家。日本人の作曲家では望月京さんがフランス留学時代にミュライユ氏に師事している。徳永氏はこの「テリュール」をCDのタイトルにし、締めの曲にした。

福田氏のCD解説によると「テリュール」はスペクトル楽派の作曲家が書いた最初のギター曲という。「小さな音、ノイズから始まって、倍音を増やしながら音響が膨れあがっていく過程を書いているので、ギター曲であることを忘れてしまう。音が大小変化していく様子を楽しめる曲」と徳永氏は説明する。フラメンコギターのラスゲアード奏法を使っている。指の爪側で弦を上から下へとかき鳴らす。「行き着くところまで音響が飽和したら、今度は再び下がっていくという明快な構成。徐々に変化する響きを常に耳で追いながら弾くよう心掛けている」と言う。

「テリュール」をCDで聴くと、ざわめきのような響きが次第に大きくなり、ついには生ギターとは思えないほどの大音量へと膨らんでいく。途方もないスケール感を聴き手に印象付ける10分ほどの曲だ。ギターの音色に特有の倍音の広がりを生かしている。「ミュライユは倍音成分を重視する作曲家。ハイレゾでそうした倍音による響きの膨らみと広がりを再現できるようにした」と録音を担当した平井氏は語る。

「テリュール」は現代音楽としてCDの中でも突出した怪物的な存在感を示している。しかし徳永氏は「ギターはいろんな曲を演奏できる楽器。古くはルネサンス期から現代の新曲まで幅広いギター曲がある。演奏家としてはすべての時代のレパートリーを弾けるべきだ」と主張する。そうした考えからCDでは古今の作品を幅広く収めた。

■フランスとスペインの巨匠たちの伝統を継承

さらに「スペインとフランスのギター曲のみ」にした理由として、両国が「ギター史上、非常に重要な2つの国」であることを挙げる。「スペインでクラシックギターの原型ができた」と語り、「両国は文化的にも音楽的にも影響し合っている」と説明する。例えば、スペインが生んだギタリストの巨匠セゴビア氏は「フランスのパリで活躍した作曲家に多くの作品を委嘱した」。また「ホセはフランスの作曲家ラヴェルの影響を受けている。逆にラヴェルはスペイン音楽に影響された」と事例を挙げる。

こうしてバロック後期のフランスの作曲家フランソワ・クープラン(1668~1733年)から、スペインのギタリスト兼作曲家レヒーノ・サインス・デ・ラ・マーサ氏(1896~1981年)、存命のミュライユ氏まで、「古今仏西」の多彩なギター曲が1枚に収まった。デ・ラ・マーサ氏はスペインの作曲家ホアキン・ロドリーゴ氏(1901~99年)の名曲「アランフェス協奏曲」の初演者として知られる。CDの冒頭に収めたデ・ラ・マーサ氏の3曲はフラメンコ風の曲調で、徳永氏の繊細な技巧と表現の叙情性をいきなり十分に聴かせる。

デ・ラ・マーサ氏に献呈した作品として、弟のエドゥアルド・サインス・デ・ラ・マーサ氏(1903~82年)の「暁の鐘」、それにチュニジア出身のフランスのギタリスト兼作曲家ローラン・ディアンス氏(1955~2016年)の「サウダージ第2番」も収録している。徳永氏はフランス留学時代にディアンス氏に師事した。これらの曲を聴くにつれて、徳永氏がフランスとスペインの巨匠たちの伝統を受け継ぐ希少な日本人ギタリストであることが伝わってくる。

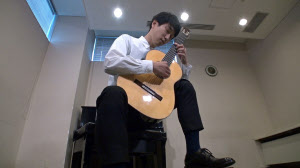

8月24日、横浜みなとみらいホール(横浜市)の練習室で徳永氏にインタビューした。その合間に、CDにも入れたフランス古典派時代の作曲家フランソワ・ド・フォッサ(1775~1849年)の「ファンタジー第1番(作品5)」の一部を試奏してくれた。古典的な構成美を持つ曲を明快な音色で弾いている。しかしギター曲には珍しい変ロ長調で書かれており、開放弦で鳴らせる音が少なく、人さし指でネックを押さえ続けて弾く必要がある。「シンプルなようで実は難曲」と話す。

■「古今仏西」から古今東西へ広がる可能性

9月1日にはハクジュホール(東京・渋谷)での「ギター・フェスタ」にも出演し、CD収録曲を中心に弾いた。そこでも「テリュール」の演奏が存在感を示した。ラスゲアードのほかハーモニクスやタッピングなど、エレキギターでもみられる様々な奏法を駆使し、ギター1本で倍音の交響楽を演じた。公演を見守った福田氏は「彼が10代の頃から知っている。非常に細かい指示が書き込まれた『テリュール』を弾きこなすのは大したものだ。フランス留学から大きく成長して帰ってきた」と称賛した。

9月30日には東京のタワーレコード渋谷店で「ミニ・ライブ&サイン会」も開く。「CDに入れたのは僕のレパートリーの中のほんの一部。もっといろんな曲を聴いてもらいたい」と抱負を語る。「古今仏西」から始まり、古今東西の音楽をカバーしていく可能性を秘めたギタリストの登場である。

(映像報道部シニア・エディター 池上輝彦)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。