「オンライン診療」解禁 出かけなくても受診可能に

ICT技術の波が医療の世界にも波及している。ビデオ通話機能を使って診察を受ける「オンライン診療」が解禁され、健康保険も使えるようになった。医師不足や医療の偏在が叫ばれるなかで、切り札となり得るのか。

◇ ◇ ◇

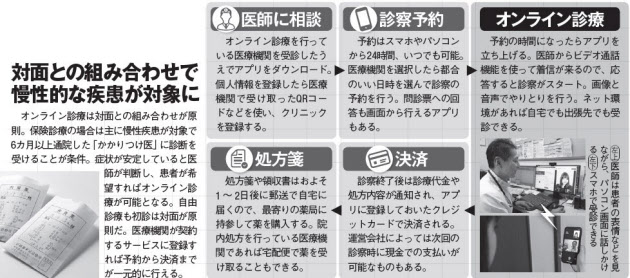

「調子はどうですか。お変わりありませんか?」。スマホ画面からビデオ通話で話しかけてくる医師に「はい。血圧も安定しています」と自宅のリビングで答える。こんなシーンが日常になってきた。ビデオ通話機能を使って診察を受けられるオンライン診療が2018年4月、保険適用になった。

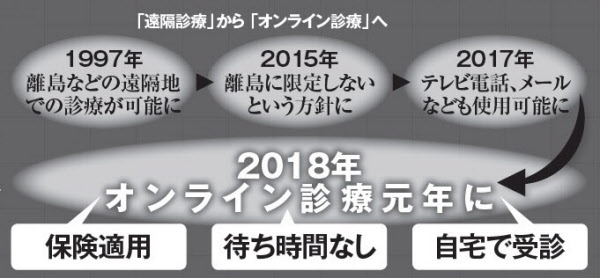

オンライン診療とはスマートフォンやパソコンなどのビデオ通話機能を使い、医師と患者がインターネットでつながって行う診療のこと。ICT(情報通信技術)を活用した新しい医療の形態だ。もともとは「遠隔診療」と呼ばれ、へき地や離島など過疎地域への医療支援として活用が想定されていた。その流れが変わったのが15年8月。厚生労働省から離島、へき地の患者に限定しないと解釈できる通達が出された。これが事実上の"解禁"となり、ビデオ通話機能を使った診療のプラットフォームを提供する医療系IT企業の参入が相次いだ。医療機関が対応していれば、ビデオ通話でオンライン診療を受けられるようになった。

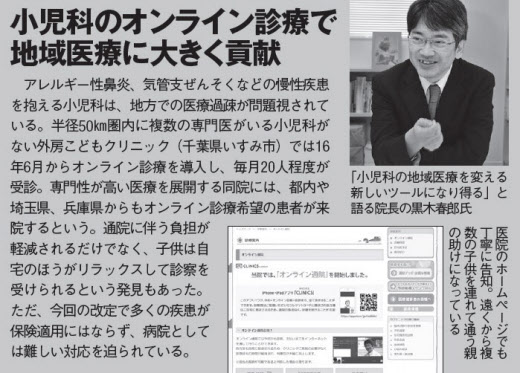

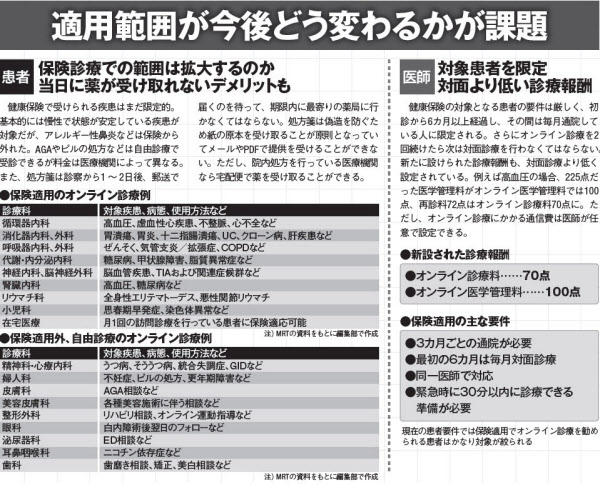

18年度の診療報酬改定で新たに設けられたのは「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」。糖尿病や認知症など継続した治療が必要な慢性疾患が対象だ。これに先立って厚生労働省は「オンライン診療ガイドライン」を発表。これまで曖昧だった運用ルールが明確化され、「オンライン診療」という新しい名前が付けられた。「始まって2年で保険診療の枠組みに入ったということは大きな前進」とオンライン診療研究会会長の外房こどもクリニック院長、黒木春郎氏は評価する。

オンライン診療のメリットは?

オンライン診療のメリットは何といっても病院に出かける手間や待ち時間を省けること。実際の診察は5分でも、待ち時間、通院のため半日会社を休むことも少なくない。待合室で他の病気に感染するリスクも回避できる。

医療過疎地での活用を想定してスタートした遠隔診療だが、「実際に導入している医療機関は7割が首都圏。都心は医療機関の数も多く競争が激しいため、新しい医療サービスの導入にも関心が高い」(MRTメディカルコンサルティンググループ事業部長の谷田章太氏)。昨年9月にオンライン診療を開始した医療法人社団いつき会ハートクリニック(東京都葛飾区)では毎月7~8人がオンライン診療を受診している。アプリの初期設定などは病院スタッフもサポートするが、60代や70代の患者でも問題なく使え、一度使うとリピートする人が多いという。

現状で利用が多いのは内科。今回、保険適用となった高血圧や糖尿病、不整脈などは「予防的に薬を服用していれば状態が安定している患者が多く、オンライン診療との相性がいい」と同院院長の佐藤一樹氏は説明する。

聴診や血液検査はできないため、症状が安定していないと使えない。「生活習慣病は働き盛りの患者が多いので、仕事が忙しいと通院を中断しがち。自己判断で薬の服用をやめると心不全などを起こし死に至る例も少なくない。オンライン診療には通院の"離脱"を防ぐ効果も期待できる」(佐藤氏)。

今回、診療報酬の対象外となってしまったが、スギ花粉症の舌下免疫療法もオンライン診療向きと評価される治療法だ。舌下療法は根気よく続けることが重要で、効果が出るまで2年近くかかる。「昨年アレルギー学会では、対面診療群の治療継続率が81%だったのに対し、オンライン診療群は95%と高い治療継続率が確認できたとの調査が発表された」(情報医療 クロン事業部マネージャーの多田絵梨香氏)。

また、自由診療ではセカンドオピニオンに利用するケースもある。「遠方から患者が集まるような専門病院ではオンライン診療によって通院の負担を軽減できる。転院を検討している場合でも、手術が可能かなどを把握するために"1.5オピニオン"的な利用法も可能だ」(メドレー コーポレート本部の阿部珠恵氏)。「オンライン診療は新しい医療形態の一つになり得る。医療へのアクセスが向上すれば、病気になって通院するのではなく、予防のために利用するケースも考えられる。技術を活用すれば海外に住む日本人の助けにもなるだろう」(黒木氏)と幅広い活用が期待される。

保険適用の条件は?

ICTの発達とともにさまざまな可能性が見込めるオンライン診療だが、今回のガイドラインではあくまで対面診療の補完という位置づけだ。「かかりつけ医」推進の流れもあり、健康保険を適用するには、それ以前にも6カ月間治療を受けていること、3カ月に1回は対面診療を組み合わせることなどの条件が付いた。

オンライン診療が安易に利用されるリスクを避けるためだが、一方で「今回の患者要件はなかなか厳しいという声もある。月1回の通院を6カ月継続していることなどが条件となっているが、1回でも担当医師が変わったり、月末の通院が翌月に1日でもずれると認められない」(多田氏)。運用ルールは必要だが、もう少し柔軟に運用できる余地がないと、せっかくの技術も活用されにくい。

診療報酬が新設され、医療者が安心して取り組める素地ができた半面、診療範囲も限定された。「アレルギー性鼻炎や皮膚炎などが保険適用外となったため、残念がる医師や患者の話を聞く」(阿部氏)。

他にもうつ病や更年期症状といったオンライン診療の恩恵が見込まれた疾患も対象から外れている。「今回の改定は現場の実態があまり反映されていない印象だ。これから多くの医療機関でさらに事例を積み上げていくことが必要。患者と医療者の双方から、どういう状態ならオンライン診療の適応があるかという情報を発信していけば、もっと使いやすい制度になっていくだろう」(黒木氏)。

厚生労働省の調査によると、遠隔診療が進んだ米国では遠隔医療を提供するネットワークが200ほどあり、3500カ所の施設を通して遠隔診療サービスが提供されている(17年12月)。運用についても学会を中心にさまざまな実務ガイドラインや倫理規範が作成されている。日本でも今年4月には保険診療でオンライン診療を活用している医師が発起人となり、オンライン診療研究会が発足した。まずは2年後、20年の診療報酬改定を見据えて、エビデンスを積み重ねていくことが期待される。

(ライター 竹下順子、カメラマン 高山透)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。