倒産危機、創業夫人のカレーで耐えた 吉野家HD会長

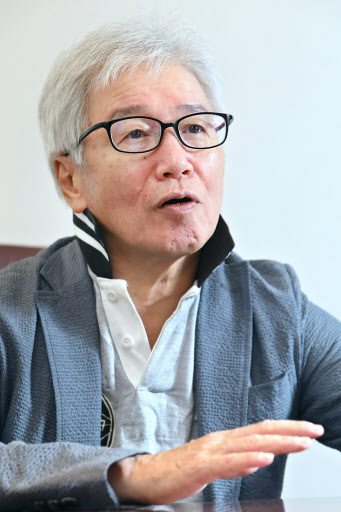

吉野家ホールディングス会長 安部修仁氏(下)

会社更生法適用後、吉野家を復活させ、1992年には社長に就任した安部氏。42歳の若さ、アルバイト出身、高卒……。話題には事欠かなかったが、実際リーダーシップはどのように醸成されたのか。(前回の記事は「ミスター牛丼、原点はバイトの賄い飯 吉野家HD会長 」)

--原点はバイト時代の賄い飯の牛丼でした。吉野家の倒産の危機では、リーダーシップを発揮して乗り越えてこられましたが、苦しい時代も牛丼でしたか?

いや、最も苦しかったとき、オヤジ(創業者の松田瑞穂元社長)がご自宅に呼んでくださり、奥様手作りのカレーライスをいただいたのが強烈な思い出となっています。どんな具材で辛さはどうだったかなどはまったく覚えていませんが、この先どうなるか分からないという状況たったので、おいしいんだけど、振る舞っていただいたことにただただありがたいとしみじみ思いました。

その前年から店舗の海外展開に備え、駐在の準備のために米国の南イリノイ大学に語学留学していました。そんな折、突然の帰国命令。予定を3カ月早く切り上げました。吉野家はフリーズドライ肉で味が落ちたにもかかわらず、値上げをしたことで常連客が離れていったうえ、過剰投資による金利負担増で資金繰りが急速に悪化していました。

大株主の不動産会社から幹部が吉野家に乗り込んできて、「松田社長には一線を引いてもらう」と。「進駐軍」に追いやられたオヤジは自宅に蟄居(ちっきょ)。松田派とされる僕も九州地区本部長から有楽町店の店長に降格させられました。

いっしょに留学していた同僚2人と僕がくさっているという噂を聞きつけたのでしょ。「話があるからうちに来い」。実はオヤジのご自宅にうかがったのはこのときが初めて。公私をきっちり分ける人だったので、プライべートで会食もしたことはありませんでした。我々3人がうかがうと、「今は嵐が吹いているから私は出社できないが、戻る日は来る。だから我慢しろ」と。

3人の仲間のうち1人はやめてしまいましたが、僕はなんとか踏みとどまった形です。大げさに言えば、このときオヤジのご自宅で奥様の手作りカレーを食べなければ、吉野家を辞めていたかもしれませんね。

この後、ダイエーから支援話が出たものの、これも「進駐軍」の妨害に遭い、結局は会社更生法適用を東京地裁に申請し、受理されました。苦しい再建事業でしたが、顧客本位のおいしい牛丼を提供することで売り上げを回復させ、現場の店舗のやる気を取り戻し、再建に手応えを感じるようになります。知らず知らずのうちに吉野家再建の真ん中にいました。

セゾングループの堤清二さんの事業管財人の就任を経て、83年の更生計画認可からその4年後には更生手続きを完了。そして92年、今度は大株主の西武百貨店が経営危機。従前であれば同社や西友から社長が送り込まれていましたが、もはやその余裕はありません。社長に就任しました。オヤジの奥様の手作りカレーを食べて吉野家にとどまってから、12年がたっていました。

ーーさまざまな状況の変化にもすぐ適応して、前進していくタイプのようです。

確かに、逆境を肥やしにしていたところはあります。幸運もあるかな。だってそんな崇高な動機で吉野家に入ったわけじゃない。単にバイトの自給が高かったのと賄い飯がおいかったから。それだけで続いたみたい。そうしたら、こんなに勉強させてくれて、どんどんチャンスをくれて、ほんとありがたいです。

僕が72年に入社して80年までの8年間、吉野家は急成長しました。起きている間はすべて仕事。自分が成長している実感がありました。会社の成長期は、すなわち自らの成長期だったんですね。もっとも、会社が急成長しているときは、ほっておいてもモチベーションは上がるものです。規模が倍々に増えていくのを目の当たりにして、再来年はあのポストに何人必要になるといったことが目に見えます。インセンティブは確実にあるし、必然的に競争意識も高まります。

一方、80年代の再建時はその対極です。成長性最優先から、安全性最優先へとふれました。希望が輝いていて未来が見えていた会社から世の中で最も希望のない会社になってしまいました。借金返すための会社ですから。

再建初動の1、2年は正直、早くやめたいという心境でしたが、覚悟決めたからには少なくとも2年間は時間を捨てたと思って、落ち着くまでやろうと。会社の状況とは無関係に役割使命みたいなものを感じ、それにちゃんと向き合って全力で取り組むという性質はあったかもしれません。

こんなモチベーションのネタがないときに、自分のリーダーシップが醸成されたと思っています。勉強もステージアップも難しい時期に、新しい課題に挑戦できたのは、8年間のハードワークのたまものだったのではないでしょうか。

--吉野家の急成長期に創業者の松田さんからは、どんなことを学んだのでしょう。

オヤジから学んだことは多々あります。僕がまだ20代後半だったか、九州・四国地区の責任者として故郷の福岡に赴任していました。オヤジは毎月1泊2日でやってきます。車で営業管轄内をべったり案内しながら現況報告したりと、1日フルに接触していました。そういうときは地元の最高級の鶏の水炊き店などで、取引先のトップとの会合を持ちます。多くの高級店も経験しました。

この経験で勉強になったのが、飲食店経営というより、取引先との会話の間合いやら、オフィシャルトークやら、ネゴシエーションやら、普段はそんな抽象的な比喩を駆使する場面はなかったので、とても新鮮で面白かった。こういうことを伝えたい場合はこういう言い回しにするとか、こういう引用をするんだとか、ダイレクトにそのことに対する言葉を連ねることは決してやらないといったことを学びましたね。

具体的には、ある建築業者さんとこんなやりとりがありました。そこは値段がほかの地域の業者さんより高かったのです。県の指定業者ということもあり、クオリティーや信頼は高いのは当然でしたが、店舗開発部長やら建築にかかわる担当部長からは「もうちょっとなんとかならないか」と泣きが入っていました。

オヤジは建築コストというぎちぎちの合理性の追求はあえてせず、ほかの条件を充実させてもらわなければ意味がないというメッセージを非常に高度な表現で伝えていました。細かいことはにわかには思い出せませんが、「そのバリューは何の要素を持ってバリューを構成しているのか。建築コストは客観的に絶対金額としては高いんだよ、あんたんところは。でも私は高いとは思っていない。なぜなら、こういうことをしてくれている、さらにしてくれる期待もある」というようにね。

オヤジはモチベーションを高めることの天才でしたから、いわゆる「殺し文句」などインパクトの強い言葉も駆使して、事業採算的にはトータルでは最高レベルの店舗建築を実現させました。

もう一つあります。僕もその後、オヤジのこの言い回しにならって何度も使いましたよ。それは、コメこうじを使ったハクサイのお新香についてです。お新香は地域ごとの生産者に供給してもらう仕組みをつくったのですが、夏と冬と気象条件が違うと塩漬けの時間もこうじ漬けの時間も温度湿度によって時間をコントロールしていかないと望むクオリティーになりません。これが生き物を扱う難しさです。

現地で取引している食材は、こちらのクオリティーの水準に達していなければ、ただちにクレームをつけないとダメなのです。社員も取引先も「しつけ」なければなりません。米屋さんでも、どこでもそうなんだけど、いい意味でうるさく、いい意味で目利きの客にならなければならないのです。そんなことを、オヤジは現場を回りながら教えてくれました。

このクオリティーへの徹底的なこだわりは、後にBSE(牛海綿状脳症)危機でも生かされました。吉野家スペックといわれた米国産牛肉の部位こそが吉野家ファンに納得いただけるものと、クオリティーには一切妥協せず、米国からの牛肉禁輸下で、牛丼は提供せず、豚肉やカレーを使ったほかの代替メニューで耐え続けました。これが吉野家のブランド価値を一層確たるものにしてくれたかもしれません。

1949年福岡県生まれ。1967年福岡県立香椎工業高等学校卒業後、プロのミュージシャンを目指し、上京。バンド活動の傍ら、吉野家のアルバイトとしてキャリアをスタート。1972年創業者松田瑞穂氏に採用され、正社員として吉野家に入社。1980年に吉野家の再建を主導し、1992年に42歳で社長就任。在職中はBSE(牛海綿状脳症)問題、牛丼論争と呼ばれる熾烈な競争を社員の先頭に立って戦い抜き、元祖牛丼店である「吉野家の灯り」を守り続けた。

(中野栄子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。