アトピー性皮膚炎に10年ぶりの新薬 その実力は?

未来を変えるアンメット・メディカル・ニーズ最前線(1)

医療分野の満たされないニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)についての治療分野の革新に焦点を当てていく本シリーズ。初回は、アトピー性皮膚炎の治療に登場した10年ぶりの新薬の実力に迫る。

大人の中等度から重度のアトピー性皮膚炎では、ステロイド軟膏を丁寧に塗っていても、症状を抑え込みきれずに、皮膚にはかゆみの強いしこり(痒疹結節)や、かきむしってごわごわになった部分(苔癬化)が増えてくる人が一部にいる。強いかゆみで、眠りが浅い、集中できないなど生活の質(QOL)も低下する。これらの人を対象として、月に2回の注射で大幅に症状を改善させる新薬が登場した。

アトピー性皮膚炎では、ステロイド外用剤などの塗り薬を適切に使うことが標準治療となっている。標準治療でなかなか生活の質(QOL)が改善しない中等度~重度の治療法として期待され続けてきたのは、標準治療にプラスできる全身療法だった。

このたびアトピー性皮膚炎の新たな全身療法(注射剤)として登場したのが「デュピルマブ」(商品名:デュピクセント、発売:サノフィ)。2018年1月に製造販売承認を受け、同4月より一般向けにも診療が開始された。デュピルマブは、アトピー性皮膚炎治療に何をもたらすのか。臨床試験にも携わった、日本医科大学大学院医学研究科皮膚粘膜病態学分野大学院教授の佐伯秀久氏に話を聞いた。

約7割の患者で、皮膚の状態が大幅に改善

――新薬の登場で、アトピー性皮膚炎の治療はどのように変わるのですか?

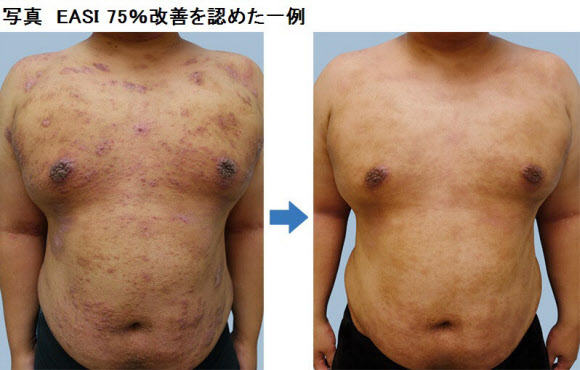

デュピルマブは、既存の治療で効果が不十分なアトピー性皮膚炎の治療薬として、世界で初めて承認された抗体医薬[注1]です。臨床試験では、従来の外用剤とプラセボ(偽薬)を用いた群と、従来の外用剤とデュピルマブを併用した群の比較を行っています。皮膚の状態を示す客観的なスケール(EASI)が75%以上改善した患者の割合は、前者は23.2%であったのに対して、後者は68.9%で、明らかに高い効果がありました。

[注1] 抗体医薬:病気の原因物質に対する「抗体」を、バイオ技術を用いて人工的に作り出し、体内に入れて病気の予防や治療を行う薬のこと(参考:日本製薬工業協会ホームページ)

臨床試験でデュピルマブを併用した群では、皮膚の炎症やかゆみなどが大幅に改善しました。中等度から重度の患者は、炎症によるかゆみで皮膚をかくことが皮膚のバリア機能を低下させ、そのことで炎症が悪化するという「悪循環」が起きています。デュピルマブはこの悪循環を断ち切り、良い循環に変えたといえます。強いしこり(痒疹結節)や、かきむしってごわごわになった部分(苔癬化)のあった皮膚がつるつるになり、注射をやめたあとも、良い状態のまま維持できている人もいます。

アトピー性皮膚炎に関わる部分をピンポイントにブロック

――抗体医薬であるデュピルマブと他の治療薬との違いはどこにありますか?

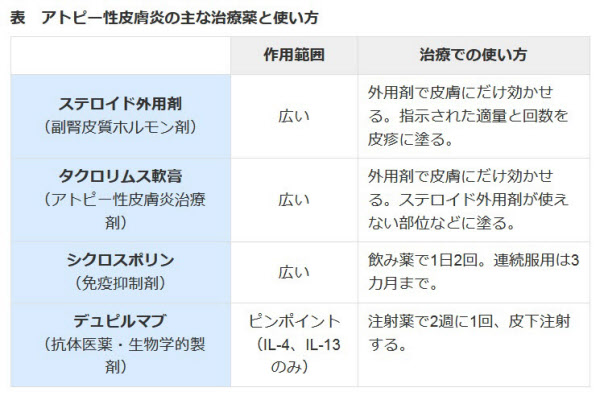

ステロイド(副腎皮質ホルモン)外用剤(商品名:ロコイド軟膏、リンデロンV軟膏、アンテベート軟膏ほか多数)、タクロリムス軟膏(商品名:プロトピック軟膏ほか)、シクロスポリン(商品名:ネオーラルほか)など、これまでアトピー性皮膚炎の治療に使われてきた薬剤は、体の免疫システムを広く抑制します。ステロイドやタクロリムスが、基本的に皮膚のみに作用させる外用薬で治療をするのはそのためです。一方、デュピルマブは、免疫システムのうちアトピー性皮膚炎の発症・増悪に関わる部分だけをピンポイントに抑制する医薬品です。このメカニズムにより、有効性と安全性に優れた全身療法を可能にしました。

――具体的には、免疫反応のどこを抑え込むのですか。

アトピー性皮膚炎では、免疫システムのうち、アレルギー性疾患に関係する「2型炎症反応」が過剰に働いています。この炎症反応で中心的な役割を果たしている免疫細胞がTh2細胞(2型ヘルパーT細胞)と呼ばれる細胞です。Th2細胞からはIL(インターロイキン)-4、IL-13という司令を伝達する物質(サイトカイン)が放出され、それによってアトピー性皮膚炎の発症に関わる皮膚バリアの機能低下、炎症の促進、かゆみ誘発などがもたらされることが分かっています。

デュピルマブは、IL-4、IL-13に対する抗体医薬です。これら二つのサイトカインの受容体分子に結合して、その後の司令伝達をピンポイントで阻害することで、炎症やかゆみを抑えます。さらに皮膚のバリア機能を正常化させ、アトピー性皮膚炎の「悪循環」から抜け出すのを助ける働きがあります。

――これまでも、最重症例・難治例への全身療法としてシクロスポリン(商品名:ネオーラルほか)の内服療法がありましたが。

シクロスポリンは臓器移植の拒絶反応の抑制にも用いられる免疫抑制剤の一つで、成人の最重症例・難治例の治療法として使われて一定の成果を得ています。しかし、先ほどお話ししたように作用する範囲が広いので、副作用として腎機能障害や感染症などのリスクを高める恐れもあります。連続して服用できるのは3カ月間に限られるなど課題も多かったのです。

――IL-4、IL-13に限定してブロックするデュピルマブのほうが、中等度~重度の患者への治療として、安全性が高く長期間使えるということですね。標準治療とデュピルマブはどう組み合わせていくのでしょうか。

標準治療が重要なことは変わりません。まずアトピー性皮膚炎の病態は「皮膚のバリア機能の低下」「アレルギー性炎症」「かゆみ」の3つに分けて考えられています。まず、患者の皮膚では表面にある角質のバリア機能が低下していることが分かっています。体の内側から水分が蒸散しやすい上、外側から刺激が入ってきやすい状態です。アレルギーの原因となる抗原(アレルゲン)も侵入しやすくなり、その結果、アレルギー反応としての炎症が起こるのです。

バリア機能低下は炎症による皮膚のかゆみを強くする作用もあり、患者はつい皮膚をかいてしまいます。皮膚をかいてしまうと、バリア機能をさらに低下させ、炎症によるかゆみも強くするという「悪循環」がもたらされます。

アトピー性皮膚炎の治療の目的は、この「悪循環」を断ち切ることにあります。まず、皮膚のバリア機能を回復させるために、保湿剤などを使って肌の保水力を高める。保湿だけでは症状が改善しない場合は、ステロイド外用剤や免疫抑制剤の「タクロリムス軟膏」(商品名:プロトピック軟膏ほか)を使って皮膚の炎症を抑えます。かゆみが強い場合は、必要に応じて抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬を使用します。外用剤をきちんと使えるようになれば多くの患者さんが症状をコントロールできます。

――デュピルマブが期待されるのは、標準治療で症状をコントロールできない場合ですね。

こうした患者では、アレルギー反応が強い部分を中心に、かゆいしこりを伴う「痒疹結節」を生じたり、かきむしった皮膚が硬くごわごわになる「苔癬化」が起こることがあります。従来の薬剤では強いかゆみなどを抑えきれず、アトピー性皮膚炎の「悪循環」から抜け出すことが難しい場合がありました。そこで、標準治療に内服や注射による全身療法をプラスする方法が模索されてきました。

まず、2008年にシクロスポリンが使われるようになり、さらにピンポイントで免疫を抑える抗体医薬が発展しました。抗体医薬は、まず乾癬という皮膚疾患に使われるようになり、今回のデュピルマブはアトピー性皮膚炎向けに開発されたのです。

デュピルマブは、外用剤(ステロイド外用剤やタクロリムス軟膏)による標準治療を一定期間(6カ月)行っても効果が不十分である場合に使われます。このとき標準治療からデュピルマブ治療に切り替えるのではなく、外用剤治療を行いながらデュピルマブによる治療をプラスしていくのです。現在は、15歳以上の患者で標準治療を6カ月間行っても十分な治療効果が得られない場合に併用できることになっています。従来の治療でQOLを改善できなかった患者さんにとって、デュピルマブの登場は朗報といえるでしょう。

※次回(アトピー性皮膚炎の期待の新薬、根本的な治療になる可能性も)はデュピルマブによる治療のインパクトについて紹介する。

◇ ◇ ◇

治りにくい大人のアトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹の一種で、良くなったり(寛解)悪くなったり(増悪)を繰り返す病気だ。2014年の総患者数は推計45.6万人と27年前(1987年)の22.4万人から約2倍に増えている。

アトピー性皮膚炎について「子供の病気」というイメージを持つ人は多いだろう。患者の過半数が1歳までに、90%が5歳までに発症し、大人になると症状が治まることが多かったからだ。しかし、現在では大人になってもアトピー性皮膚炎に悩まされている人は多い。厚生労働省「平成26年患者調査」では、アトピー性皮膚炎の年齢階級別の患者数を示しているが、最も患者数が多い年齢層は1~4歳(5万8000人)で、その次が40~44歳(4万7000人)となっている。

佐伯氏は「大人のアトピー性皮膚炎は、思春期以降になって発症する場合もあるが、子供のときの症状が一進一退を繰り返しながら続いている例も多い。後者は重症化しやすく、ステロイド外用剤などによる標準的な治療を行っても、皮膚症状やかゆみによる日常生活や精神面での負担が大きい場合もある」と話す。

(ライター 荒川直樹)

[日経Gooday2018年7月19日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。