握りずし 始まりは江戸っ子のホットドッグスタンド

30の発明から読む日本史(4)握り寿司=文政年間(1818~1830年)

中国から伝わった寿司(すし)は、長い時間をかけて日本で独自の進化を遂げた。江戸時代後期になって誕生したのが握り寿司だ。握り寿司の調理法は寿司の革命といってもよく、それまで時間がかかっていた寿司を、素早く客に提供することで、人気を博していった。その後、大きさや使うネタは変わったものの、握り寿司は全国へと普及していく。さらに、ヘルシーという点が評価され、世界中にも多くの愛好家を獲得することになった。寿司の進化の過程を追いかけてみよう。シリーズ最終回は握り寿司を紹介する。

「寿司」は当て字

イカみみ、ゴーヤ巻きオムレツ風……回転寿司店に行くたびに、新しいネタが登場しています。近年はシャリの代わりに大根を使ったヘルシーな握り寿司が登場すると賛否両論、さまざまな反響が寄せられ、話題になりました。

江戸時代中期に編まれた『日本釈名』や『東とう雅が』によれば「すし」はもともと、「酸っぱい」という意味の形容詞である「酸し」から変化した言葉。「鮨」と「鮓」は、2000年以上も前から使われている漢字です。鮨は、魚が旨(うま)いという意味で、鮓は、薄くはぐことを意味する「乍」が使われており、魚を薄くはぐという意味があります。

「寿司」という漢字は、江戸時代に作られた当て字です。「寿を司(つかさど)る」と書くように、縁起が良く、お祝いの席で食べるものという意味になります。

ネタに魚を使わない「すし」に、鮨や鮓を使うことにはいささか違和感を抱くかもしれませんが、「寿司」であれば、ネタの種類を問わずに使っても気になりません。今や、あらゆるものがネタとなる時代であり、現代では寿司がもっとも一般的に使われています。

発祥は川魚の保存

「すし」のはじまりは、紀元前4世紀ごろ、東南アジアの山中に住んでいた民族が川魚を保存するために、魚の中に炊いた穀物を入れて自然発酵させたものだといわれています。

穀物は時間が経つと糖化して乳酸発酵し、独特の酸味が生じます。その間に魚の動物性たんぱく質は自己分解してうまみとなり、乳酸がしみ込んで保存性が高まって、おいしく食べられるようになります。つまり、動物性たんぱく質の貯蔵法のひとつでした。ただし、この民族は穀物を食べませんでした。

日本へは、稲作の伝来とともに、縄文時代の終わりに大陸から伝わったと考えられています。

千年以上の歴史を持ち、日本の寿司の原型とされているのが、滋賀県の伝統食「鮒(ふな)ずし」です。中国由来のすしを日本では「なれずし」と呼んでおり、鮒ずしはなれずしに近いものと考えられています。

古代においてなれずしは、朝廷への貢ぎ物でした。日本の歴史上初めて「鮨・鮓」という文字が登場したのは、養老2(718)年に制定された「養老律令」です。租税を定めた中に、「アワビスシ、イガイスシ、ザツノスシ」と記されています。当時のすしは朝廷に納める税とされていました。

それ以前は、いつからどのように鮨や鮓が日本で広がったのかはわかっていません。さらに、この鮨や鮓が具体的にどんな食べ物だったのかも不明ですが、おそらくはなれずしだったのではないかと考えられています。

平安時代に入ると、西日本や東海の各地からもアユ、フナ、サケ、アワビ、イガイなどで作られたなれずしを、税として納めるように命じています。

都に集められたすしは貴族たちの間で分配され、庶民の口には入りませんでした。

室町時代になると、なれずしのように長期間漬け込むのではなく、飯に酸味が出るか出ないうちに食べる「生なれずし」が登場しました。生なれずしは、魚などはまだ生々しいものの、シャリ(米)も食べられます。

飯そのものも楽しまれるようになると、漬け込む材料も魚貝以外に、野菜や山菜など、さまざまなものが使われるようになってきました。つまり、魚以外のネタのバリエーションはこのころからあったのです。

戦国時代の公家で、重要史料として知られる「言継卿記(ことつぐきょうき)」を書き残した山科(やましな)言継は、天文23(1554)年11月27日の条に、以下のように記しています。「禁裏へ栗一蓋、土長鮓一折被進上」。これは、朝廷に栗を一蓋と、ドジョウのすし一折を贈ったという内容です。戦国末期の朝廷では、ドジョウのすしを食していたことを示す記述として注目に値します。

握り寿司が食べられたのは江戸だけ

江戸時代に入って、米酢が普及するようになると、手っ取り早く酢を振りかけて酸味を作り出せるようになりました。これが「早ずし」です。

早いとはいっても、重しをして味をなじませるのには数時間、あるいは一夜は必要でした。それも待てない、もっと早く食べたいという願いに応えて登場したのが「握り寿司」です。

握り寿司とは、寿司飯にネタを乗せて軽く握った物を指します。起源は諸説ありますが、もっともよく知られているのは、江戸時代後期の文政年間(1818~1830年)に、江戸・両国の「華屋」初代の小泉輿兵衛(こいずみよへえ)が考案したという説です。

輿兵衛は、それまで寿司の主流だった押し寿司を握り寿司として、素早く、食べやすくして客に提供したのです。忙しく、せっかちな江戸っ子に大当たりしたというわけです。

文政年間の寿司屋は、アメリカの映画によく出てくるホットドッグスタンドのような屋台でした。

客は、食事の合間のちょっとした小腹を満たすために、握り寿司を2、3貫頬張るという、現在のファストフードをイメージすればわかりやすいでしょう。

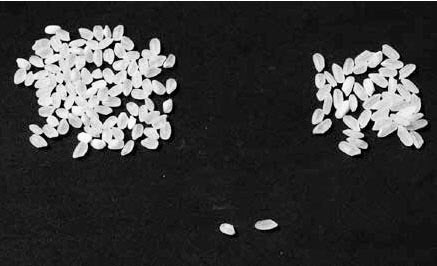

輿兵衛が考案したといわれる握り寿司は今よりもずっと大きく、ひと口半かふた口で食べるのがやっとという大きさだったこともあって、1貫ずつ提供されていました。その後、食べやすいように2つか3つに切って提供されました。握り寿司が2貫ずつ提供されるのが一般的になったのは、飯の量が減って寿司が小さくなった第二次世界大戦後からといわれています。

握り寿司が誕生したころのネタは、エビのおぼろ(すりつぶしたもの)だと伝わっていますが、江戸時代のネタは3種類に分けられます。もっとも多く使われたのは煮物で、イカ、エビ、アナゴ、ハマグリなどが代表です。次は光り物として知られるコハダ、アジなどを酢に漬けたネタです。三番目が魚介類の刺身でした。

現代の握り寿司の中でも高い人気を誇るネタであるマグロは、かつては、まったく人気がありませんでした。江戸で寿司ネタとしてマグロが登場するのは、天保年間(1830~1844年)とされています。

このころマグロが獲れすぎて非常に安くなったこともあって、寿司ネタとして使ってみたところ、意外に人気が出たといわれています。

ただし、天保年間から明治時代の半ばまでは、醤油に漬ける"ヅケ"として握られる、脂肪の少ない赤身が好まれました。

脂肪の多い部分が好まれるようになるのは関東大震災以後のことで、トロに人気が出るのはようやく昭和初期からのことなのです。

進化を続ける日本食の代表

大正12(1923)年、マグニチュード7.9を記録した関東地震で東京が壊滅的な打撃を受けたこともあって、東京で働いていた寿司職人の多くが故郷に帰り、握り寿司が全国に広まるきっかけになったといわれています。

握り寿司が寿司の主流となったのは、第2次世界大戦が終わってからのことです。終戦後の統制時代に、わずかな配給米を寿司と交換する制度が敷かれたことがきっかけです。内訳は、握り寿司5貫と巻き寿司が5切れで1人前でした。これによって、地方の都市部の人々は少しずつ握り寿司に慣れていき、握り寿司が全国に広がっていきました。

しかし、地方で握り寿司が食べられるようになるのは、昭和30年代以降まで待たなければなりませんでした。冷凍技術が向上し、交通網も発達したことで、新鮮な魚介類が流通可能となったからです。

こうして、全国どこででも握り寿司を食べられるようになったのです。

立ち食いの屋台からはじまった寿司店は、明治時代になると店の中で座って食べられる「内店」が増えていきました。ファストフードとしての寿司と、高級なネタを扱う店とが次第に分かれていったのです。

やがて屋台の寿司店は姿を消していきました。

昭和時代は高級なイメージを保っていた寿司ですが、誰もがごく気軽に食べられるようになったのは、持ち帰り寿司店や回転寿司店の誕生がきっかけといって良いでしょう。

世界初の回転寿司は、昭和33(1958)年、布施市(現・東大阪市)にオープンした元禄産業の「廻る元禄寿司1号店」です。元禄産業の創設者・白石義明はビール工場で使われているベルトコンベアにヒントを得て「旋回式食事台」を開発しました。

その後、昭和45(1970)年に日本で開催された万国博覧会に出店したことで全国から注目を集め、低価格と料金の明示を武器に定着していきます。昭和50年代からは、大手チェーンが参入し都市部を中心に出店していきました。

世界に広がる握り寿司

寿司は、今では世界各地で食べられています。日本人の健康寿命が75歳ということが世界的に注目されており、和食を代表する寿司はヘルシーな食べものとしてもてはやされています。

海外での最初の寿司ブームは、アメリカだったようです。安価なカリフォルニア米があったからでしょう。

日本からの移民の努力もあって、昭和37(1962)年に「国宝ローズ」という、寿司にも使うことができるカリフォルニア米が誕生しました。

その後、アメリカでは、「あきたこまち」や「コシヒカリ」の栽培も行われており、イタリアやスペインでは「あきたこまち」が、栽培されています。

日本だけでなく、世界で本格的な握り寿司が食べられるようになっています。

神様に供えるドジョウすし

滋賀県の三輪神社には、古来、氏子たちによってドジョウの寿司が供えられています。

言い伝えによれば、三輪神社の神の使いは白蛇であり、かつて例祭に人身御供を要求したことがあったとのことです。

氏子たちは、人身御供の代わりに、「生きたドジョウ」を7カ月以上漬け込んだドジョウすしを捧(ささ)げることになったのです。いつからはじまったのかは定かではないようですが、1000年以上もドジョウすしが神様に供えられています。

ドジョウすしは、かつては日本各地で作られていたようですが、現在も作り続けているのは、このお供え用だけとなっています。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。