朝すぐ・昼さっと・夜しっかり 歯周病を防ぐ歯磨き術

あなたは、毎日の歯磨きを、正しく行えているだろうか。近年、口の中の細菌の状態が悪化すると、「歯周病」ひいては「菌血症」という状態を招き、全身の健康状態に悪影響を及ぼすことが分かってきた。病気にかからずに、若々しく年を重ねるためには、栄養補給や運動も大切だが、同時に、口の中の「細菌コントロール」が欠かせない。歯周病および菌血症を防ぐための「正しい歯磨きのポイント」について、歯科医師の佐藤由紀子さんに聞いた。

「口」こそ病気予防の要

腸内細菌のバランスが、全身の健康に深く関わっていることは、今や広く知られるようになった。腸の健康のため、ヨーグルトなどの発酵食品を毎日せっせと食べている人も多いだろう。では、「口の中の細菌を気にして、ケアをしているか?」というと、あまり意識していないか、歯磨きをしていれば大丈夫と考えている人が多いのではないだろうか。

実は口は、消化器系の中で直腸の次に常在菌の多い場所。腸と同様、たくさんの善玉菌や悪玉菌、日和見菌などの常在菌がすんでいる。

ナグモ歯科赤坂クリニック(東京・港)副院長で歯科医師の佐藤由紀子さんによると、虫歯菌による虫歯も、歯周病菌による歯周病も唾液による感染症の一種。口移しでものを食べる行為や、キスなどからうつり、一般に虫歯菌は2歳半ぐらいで、歯周病菌は20歳ぐらいで口の中に定着する。発症時期は、体の抵抗力(免疫力)やケアによっても変わってくるが、虫歯菌や歯周病菌は常在菌なので、いったん感染してしまえば、どんなにケアをしていても、菌がゼロになることはない。

「体には免疫機能があるため、悪玉菌がいても量が少なければ、大事には至りません。問題になるのは、口の中で悪玉菌が増え過ぎた場合。体の抵抗力と悪玉菌の量はシーソーのようなバランスで成り立っていて、ケアが行き届いていなかったり、免疫力が低下すると、悪玉菌が増殖し大きなトラブルに発展することがあります。だからこそ、普段から悪玉菌を増やさないようにすることが重要です」(佐藤さん)

歯周病から動脈硬化になってしまう!?

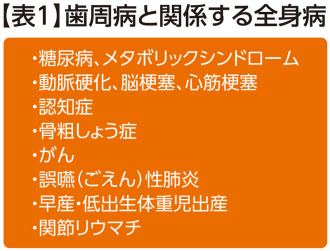

特に大人が注意したいのは、歯周病だ。歯周病は、歯ぐきからの出血がある歯肉炎も含めると、成人(30~64歳)の約8割がかかっているとされ[注1]、放置するとやがて歯の根を支える骨が溶けて、最悪の場合は歯が抜けてしまう怖い病気。しかも、歯周病が進行すると「菌血症」という状態に結びつきやすい。

[注1]厚生労働省の平成23年(2011年)歯科疾患実態調査

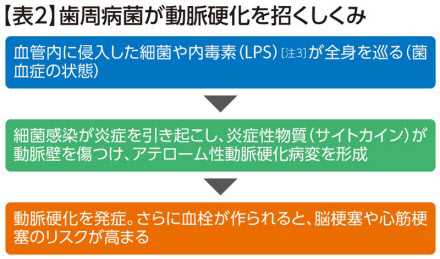

菌血症とは、歯周病菌などの悪い菌や、それらが産生する毒素が血管に入り込み、全身を巡っている状態をいう。

「歯周病が進行すると、歯肉にできた傷口から、細菌がいとも簡単に血管へと入り込みます。歯周病菌は、血管内の内皮細胞を傷つけ、そこに定着して炎症を起こします。その結果、アテローム性動脈硬化[注2]になることがあり、血管の老化を早めます。さらに、血液中に入り込んだ歯周病菌の毒素により慢性炎症が起こり、全身疾患のもとになることも分かってきました」と佐藤さん。

動脈硬化の人の血管を調べたら、血管組織から歯周病菌が見つかったという報告も。また、歯周病の人は糖尿病などの全身疾患が治りにくく、歯周病を治すとヘモグロビンA1c(糖尿病の検査数値の一つ)の数値が改善されたという報告もあるという。

「高齢者の場合、歯周病菌をはじめとする口腔内細菌が気管支から肺に入れば、誤嚥(ごえん)性肺炎を引き起こすこともあります。このように全身の病気が、『口から始まっている』という事実は、まだあまり知られていません」(佐藤さん)。口腔内での悪玉菌の増殖が、いかに危険かをまず理解しよう。

「プラークの放置」が菌血症の引き金に

健康な歯でも、歯と歯肉の境目にはごくわずかな隙間(歯肉溝)があるが、歯磨きを怠っていると、歯肉溝付近にプラークや歯石がたまっていく。プラークは食べかすだと思っている人が多いが、実は歯周病菌などの細菌の塊だ。

このプラークを放置すると、酸素を嫌う歯周病菌は歯肉溝の奥深くと入り込み、歯周組織を破壊しながらより深い溝の歯周ポケットを作り、炎症を広げていく。歯周ポケットは歯周病菌の格好のすみかとなるわけだ。そして、歯周病菌によって絶えず炎症が起きていると、歯肉の上皮細胞が壊れ潰瘍ができてしまう。潰瘍は、いわば傷口のようなもの。歯ぐきから出血があると、歯周病菌は、血液中の鉄分を栄養にして増殖し、毛細血管へと入り込み「菌血症」を引き起こす。

歯周病予防の歯磨きのポイントが分かる2つの質問

口は、栄養の入り口でもあるが、感染症や病気の入り口にもなり得る。では、どうすれば、歯周病菌をはじめとする悪玉菌の繁殖を阻止できるのか。たかが歯磨きと侮るなかれ。日ごろの正しい歯磨きが「盾」となる。磨き方のポイントを、佐藤さんに教えてもらった。まずは下記の2つの質問について考えていただきたい。

Q1 歯を磨いていたら歯ぐきから出血、でも、いつものことだから気にしなくていい?

Q2 毎食後に歯を磨いていれば、歯周病は進行しない?

[注2]アテローム性動脈硬化:動脈硬化の中でも比較的太い動脈に起こる硬化で、動脈の内膜に粥状の隆起(アテローム)ができ、次第に厚くなることで動脈の内腔が狭くなる。これが破れると血栓が作られ、動脈が完全に塞がってしまう

[注3]内毒素:細菌が持っている毒素の一種

まずQ1についてだが、答えは「×」。歯ぐきからの出血は、最も分かりやすい歯周病のサイン。また前述した通り歯周病菌は、血液中の成分を栄養にして増殖し、毛細血管へと入り込んで「菌血症」を引き起こすので、放置は厳禁。ここでしっかりケアをしておくことが大切だ。

「比較的軽い段階の歯周病であっても、歯ぐきが炎症を起こし、歯周病菌が毛細血管から入りやすくなることには変わりはありません。歯周病や菌血症が怖いのは、慢性炎症が起きていても、痛みなどの自覚症状がないこと。出血は危険を知らせるサインだと知って、まずは正しい歯磨きをしっかり行っていきましょう」(佐藤さん)。正しい歯磨きのポイントについては、この後に解説する。

Q2「毎食後に歯を磨いていれば、歯周病は進行しない?」の答えは「△」。単にこまめに磨けばいいというものではない。

「歯磨きで何を取る?と聞くと、食べカスと答える人が多いのですが、歯周病予防の意味で本当に意識して取るべきは細菌であり、歯垢(しこう)です」。こう佐藤さんも話す通り、歯周病予防のポイントは、日々の歯磨きで細菌の塊「プラーク(歯垢)」を取り除くことだ。

歯周病は口腔内の細菌の種類、体の抵抗力、生活習慣などが絡み合って発症、進行する。歯を毎食後に磨いていても、やり方が間違っていれば、口内環境が悪化する可能性がある。重要なのは、プラークをしっかりと除去し、悪玉菌を定着・増殖させないことだ。

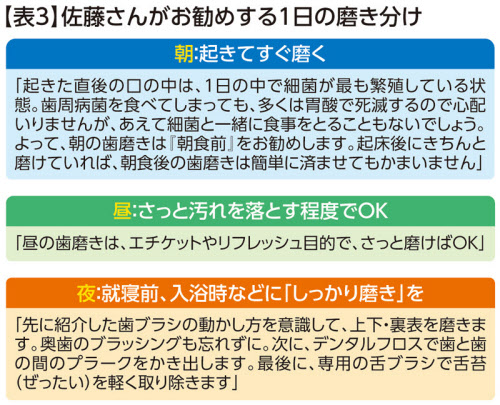

佐藤さんによると、プラークが残っていると数日で石灰化し始めて歯石となり、通常の歯磨きでは取り除けなくなる。1日に数回磨くうちの1回はプラークを取り除くための「しっかり歯磨き」を実践しよう。

【プラーク除去のための正しい歯ブラシの動かし方】

歯周病の原因は、まさにプラーク中の歯周病菌による感染。よって、正しい歯磨きのターゲットは、プラークとなる。前述の通り、プラークを放置し歯石になってしまうと、歯ブラシでは取れなくなる。だから、プラークができたばかりのときに、バラバラに壊す必要がある。歯周病菌は酸素が苦手だ。プラークをかき壊し空気に触れさせるような気持ちで磨いていこう。

ただし、強くブラッシングしすぎると、歯肉に傷がつき悪い菌が血管へと入り込む原因を作ることになるので注意したい。歯ブラシに加えて、デンタルフロスや舌ブラシを使って歯と歯の間や舌の上にいる菌を取り除けば、悪玉菌をコントロールできるレベルが格段に上がる。道具選びや使い方は、歯科医院でアドバイスを受けるのも一案。歯ブラシの動かし方のポイントは以下の2点だ。

●ポイント1 歯ブラシを歯と歯肉の境目に当てる

プラークがあるのはその場所のため。歯ブラシを当てる角度は45度ぐらい

●ポイント2 歯ブラシを細かく動かす

歯2本分ぐらいの間で、歯ブラシを細かくソフトに震動させる

【朝の歯磨きは「朝食前」が理想的】

朝・昼・夜と、どのように磨いていくかも重要なポイントだ。まず、寝ている間は菌が増殖しやすいので、最低限、寝る前と起床時には歯を磨きたいところ。「1日1回の『しっかり歯磨き』を朝やるか夜やるかは、どちらでも構いません。朝は何かと忙しいでしょうから、夜のほうが丁寧にできるかもしれませんね」(佐藤さん)

しっかり磨きを1~2週間続けても、歯肉からの出血があったり、歯肉の腫れや歯のぐらつきなどがあったりする場合は、歯科医院で診てもらおう。また、喫煙や肥満などは歯周病進行を早めるともいわれている。歯磨きの見直しと併せて、生活習慣の見直しも行いたい。

(ライター 及川夕子、作図 増田真一)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。