認知症の原因は脳のゴミ 40代なら知るべき基礎知識

40代から始める認知症対策(上)

40代からのメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群、メタボ)対策が、60代以降のアルツハイマー型認知症の予防に重要だとわかってきた。アルツハイマー型認知症の予防法から、治療、家族の心得までを紹介する。1回目は認知症のメカニズムについて見ていこう。

◇ ◇ ◇

認知症になると、もの忘れを中心に、日付の混乱、理解・判断力、やる気の低下などが起こる。認知症にはいくつかのタイプがあるが、「最も多いのはアルツハイマー型認知症で、認知症のうち、6~7割を占める」と慶應義塾大学医学部神経内科の伊東大介医師は話す。この最も多いアルツハイマー型認知症(以下、認知症)に対して、発症のメカニズムの解明や予防策の研究などが世界中で進められている。

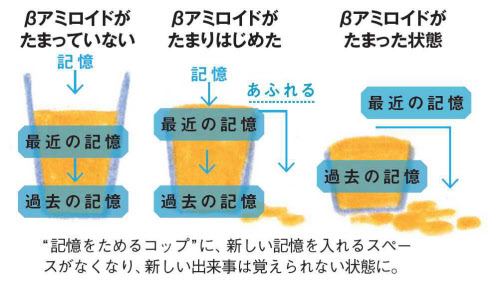

「発症は65歳以上に多い。初期の主な症状はもの忘れ。通常、旅先で食べた物を忘れてもヒントを聞いて思い出せるが、認知症の場合は、旅行に行ったこと自体を忘れてしまう」(伊東医師)。また、昔の記憶は保持されるが、新しいことを覚えられなくなっていく。

横浜相原病院の吉田勝明院長は、「認知症では、100から7ずつ引く計算ができなくなる。これは、最初の答えである『93』を覚えていられず、『そこから7を引く』ことができなくなるため」と話す。

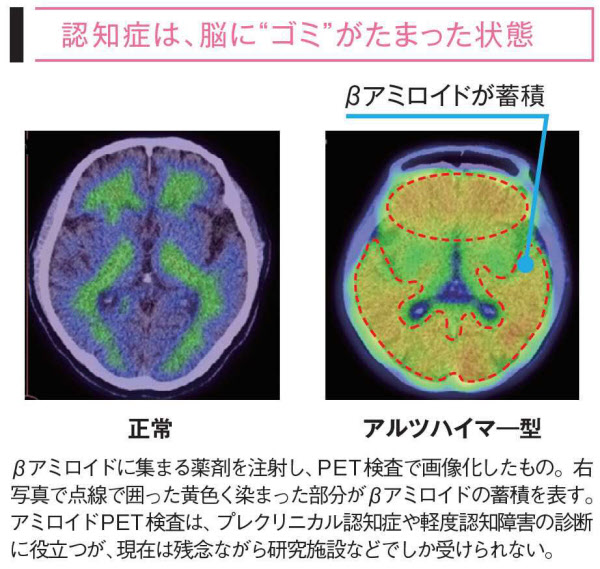

こうした症状は、脳にβアミロイドという「脳のゴミ」がたまり始めることが原因だ。

「βアミロイドは、神経細胞から分泌される物質で、産生が過剰になったり、排出機能が低下したりすることで脳内にたまっていく。βアミロイドが一定量に達すると、次にタウというたんぱく質がたまり、神経細胞を破壊する。記憶を司る部位『海馬』の働きの低下や、アセチルコリンという神経伝達物質の減少を招き、新しいことを覚えられなくなる」(伊東医師)

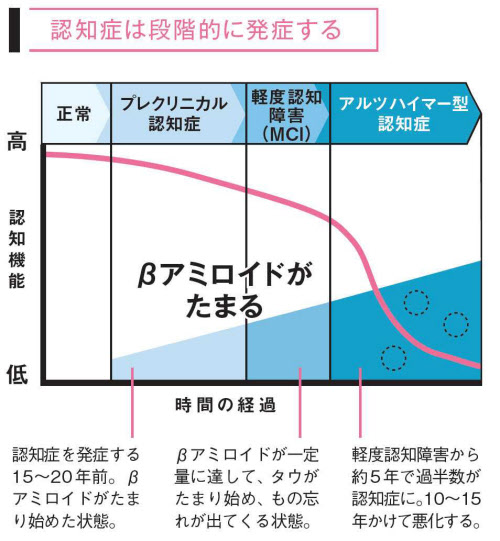

βアミロイドは、認知症を発症する15~20年前から脳にたまり始めることがわかってきた。その状態を「プレクリニカル認知症」と呼ぶが、はっきりとした症状は表れない。βアミロイドがたまり切ってタウがたまり始めると「軽度認知障害(MCI)」へと進行する。これは神経細胞の破壊が始まった認知症予備軍の状態で、もの忘れなどの症状が目立ってくる。

軽度認知障害から約5年で過半数の人が認知症へ進む。「認知症かどうかは、脳のMRI、脳血流検査、記憶テスト(MMSEなど)から総合的に判断される」(伊東医師)

つまり、認知症は突然発症するのではない。認知症になった後も、10~15年かけて「ゴミ」が増えていき、ゆっくりと悪化していく。もの忘れがひどくなる初期から段階を踏んで重度化すると、妄想、幻覚、人物の混乱が見られ、介護施設への入所が必要になる。

急速なもの忘れ、脳血管性の可能性あり

アルツハイマー型認知症の進行は比較的穏やか。一方、突然もの忘れがひどくなった場合は、「脳梗塞や脳出血による脳血管性認知症の疑いがある」と伊東医師は話す。

血管が詰まったり破れたりすることで神経細胞が破壊された結果、もの忘れが起こり、最終的に認知症につながる。「命にも関わるため、一刻も早く病院で診察を受けてほしい」(伊東医師)。次回は、40歳から始められる認知症予防法について紹介する。

(ライター 海老根祐子、構成:日経ヘルス 羽田光)

[日経ヘルス2018年5月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。