バイオリニスト礒絵里子 20周年のブラームス

バイオリニストの礒絵里子さんが2017年秋~18年春シーズンにデビュー20周年を迎え、愛奏曲を集めた記念CDアルバムを出した。筆頭に収めたのは彼女が特に好きだというブラームスの「スケルツォ」。共演は若手実力派ピアニストの實川風(じつかわ・かおる)さん。2人が「スケルツォ」を練習する場で20周年の意味と展望を聞いた。

■記念アルバムの冒頭にブラームス「スケルツォ」

ベートーベンの「運命」の動機にも似た「タタタターン」という不穏なリズムが繰り返され、熱を帯びたバイオリンが力強く歌い出す。バイオリンが高音域へと上り詰めて感情の高ぶりを鳴らした直後、ピアノとともに下降音型を厳粛に3回畳みかけるところが実にスタイリッシュでかっこいい。

今回の映像で礒さんと實川さんが弾いているのは、ドイツロマン派の作曲家ヨハネス・ブラームス(1833~97年)が20歳の頃に作曲した「スケルツォ ハ短調」。5分程度の短い曲だ。のちに「ハンガリー舞曲集」を作曲することになるブラームスらしく、野生と情念あふれるツィゴイネル風のロマンチシズムが感じられる。にもかかわらず、単に奔放で自由な感情のスケッチではなく、短いながらもハイドンやモーツァルトらの古典派音楽に通じる様式美も兼ね備えているところが魅力といえる。

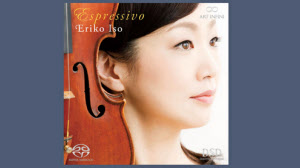

「ブラームスは老成した印象の作曲家だが、『スケルツォ』にはフレッシュな若いブラームスの輝きが込められている。昔から大好きなので、今回のCDの1曲目に選んだ」と礒さんは語る。2017年10月に出した彼女のプロデビュー20周年記念CD「エスプレッシーヴォ」(レーベル:アールアンフィニ、企画制作:ソニー・ミュージックダイレクト、発売:ミューズエンターテインメント)には全18曲が収められ、ブラームスの「スケルツォ」から始まる。

このCDにはバイオリニストの定番レパートリーとしてラフマニノフ「ヴォカリーズ」、エルガー「愛の挨拶(あいさつ)」、クライスラー「中国の太鼓」やファリャ「スペイン舞曲」などの名曲がずらり並んでいる。「デビューしてから20年間いろんなところで弾いてきたのに、なぜか今まで録音してこなかった曲を中心に厳選した」と礒さんは言う。彼女自身が編曲したチャイコフスキー「感傷的なワルツ」も入れた。いずれもアンコールにふさわしい小品だ。クライスラーをはじめハイフェッツやミルシテインら歴史上の名バイオリニストによる編曲も多い。1曲を除き實川さんがピアノで共演し、2曲はバイオリニストの神谷未穂さんも加わっている。

こうした小品集の中で「ブラームスの『スケルツォ』は異質の選曲」と礒さんは指摘する。それはこの曲の成り立ちにもよる。もともとはロベルト・シューマン(1810~56年)が友人のアルベルト・ディートリヒ(1829~1908年)とブラームスとの3人で全4楽章を分担し1853年に作曲したバイオリンソナタ「F.A.E.ソナタ」の第3楽章であるからだ。「F.A.E.」とはドイツ語で「frei aber einsam(自由に、でも孤独に)」の略称。第1楽章をディートリヒ、第2、第4楽章をシューマン、第3楽章をブラームスが作曲した。

■オイストラフ氏の音色に憧れてベルギー留学

ディートリヒはシューマンに作曲を師事し、ブラームスもシューマン家を訪問し、弟子入りした形になっていた。曲は3人の共通の友人でバイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムに献呈された。ヨアヒムはのちにブラームスの「バイオリン協奏曲ニ長調作品77」を初演することになる盟友だ。「F.A.E.ソナタ」の初演はシューマン家でヨアヒムのバイオリン、シューマン夫人であるクララのピアノによって行われたといわれる。この曲はブラームスの人生における重要人物のクララ・シューマン、ロベルト・シューマン、ヨアヒム、ディートリヒの4人全員が関係している。

「ソナタの中の第3楽章なので、ほかの小品とは性格が異なる。ソナタではピアノの比重が大きくなる。ピアノの伴奏の上にバイオリンのメロディーが乗るタイプの小品とはまた違う魅力があると思う」と礒さんは「スケルツォ」の特徴を説明する。ピアニストの實川さんは「バイオリンと、ピアノの右手と左手の3つが対等に動く感じの曲」と語る。「ピアノとバイオリンではなく、2本の手とバイオリンによる3者のアンサンブル。すごく濃い曲だと思ってピアノを弾いていた」。「バイオリンソナタ」でありながらブラームスらしいシンフォニックな構造美が際立つ曲だ。

礒さんは桐朋学園大学を卒業後、世界的バイオリニストのイーゴリ・オイストラフ氏に招かれてベルギーのブリュッセル王立音楽院修士課程を首席で修了した。イーゴリ氏は巨匠ダビッド・オイストラフ氏の息子。「私は小さい頃からダビッド・オイストラフの音色が大好きで、生き写しとしか思えないイーゴリ先生の音色にほれ込んで留学した。彼の音色を少しでも盗みたいと思っていた。特にロシア音楽についてその音色を盗めていたらいいなと思っている」。スペインのマリア・カナルス国際コンクール室内楽部門、ロシアのノボシビルスク国際バイオリンコンクールなどで入賞。国内外の主要オーケストラとの共演やソリストとして活躍してきた。

礒さんはどんなバイオリニストか。共演した實川さんに聞くと、「今回のレコーディングでは特にラフマニノフの『ヴォカリーズ』やブラームスの『スケルツォ』のような男性的な性格の強い、息の長い作品で小細工のない、ある意味で男らしいエネルギーを感じた」との答えが返ってきた。「普段も快活でエネルギッシュな雰囲気の人なので、演奏でも雄々しいところがすてきだと思いながら共演していた」。気さくな人柄が人気を呼んでテレビやラジオ、様々な音楽祭やイベントでも活躍してきた。

■全国各地の小・中学校を訪ねるアウトリーチ活動

では20年間で礒さん自身は自らのバイオリン演奏がどう変わってきたと思っているのか。「いい意味ですごくオープンになり、ずうずうしくなった。自分の思いを音に乗せられるようになった」と話す。体力も増したと自己分析しており、「20年前よりもいい音を出せていると思っている」。物心ついた頃から「ずっとそばにある」というバイオリンは「叙情的に歌うのが魅力の楽器。これが無くなることは考えられない」と言う。そういう意味で今回のCDは「大好きなバイオリンで弾き込んできた様々な性格や彩りの曲をジュエリーボックスのように全部収めたので、特別の一枚になった」。彼女の演奏の変遷はたどれないが、愛奏してきた曲を今の礒さんがどう弾くかは聴ける。

筆者は礒さんのソロ公演に行ったことが残念ながら一度もない。作曲家・新垣隆氏が2014年6月にハクジュホール(東京・渋谷)で開いたコンサート「新垣隆コレクションwithフレンズ」の中でバルトークの「ルーマニア民俗舞曲」を弾くのを聴いたことはある。ほかには音楽評論の真嶋雄大氏を取り上げた「ビジュアル音楽堂」(2017年12月16日付)でのチェリスト新倉瞳さんらとの練習、CD、そして今回の「スケルツォ」を聴いたのみである。しかし「スケルツォ」は目の前で3回通しで練習するのを見た。完璧な演奏だったが、CDとはまた雰囲気が異なっていた。「レコーディングの頃とは『スケルツォ』の捉え方、弾き方がすでに変わってきている」と礒さんは言う。CDと比べると、今回の映像での演奏はよりワイルドに、激情的になっている印象だ。やはり音楽は生きもの。ライブが重要ということなのだろう。

しかし地方在住や仕事が多忙な音楽ファンのほとんどは、好きなアーティストの演奏会場になかなか足を運べないことが多いはずだ。経済上や健康上の理由でコンサートに行けない人たちもたくさんいる。礒さんはその点を分かっている。全国各地の小・中学校などを訪問し、演奏している。すでに200校以上の学校を訪問するなど、アウトリーチ(地域奉仕や現場出張の活動)の演奏には定評がある。

コンサート会場に来られない人々のためにアウトリーチとCDレコーディングにも力を入れる。「クラシックの音楽家は健康でさえあれば70、80、90歳と演奏を続けられるのが素晴らしいところ。自分がこれから20年、30年、40年先にどう変わっていくかが楽しみだ」。熱いバイオリンのジュエリーボックスが今日もどこかで開く。

(映像報道部シニア・エディター 池上輝彦)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。