心筋梗塞などの「血栓症」 なぜ冬は特に注意が必要?

冬場は心筋梗塞や脳梗塞など「血栓症」を発症する人が増える。血栓とは血管内にできる血の塊のことだが、なぜ血栓ができてしまうのか。また、血栓症とはどのような病気で、血栓症を防ぐにはどんな対策が有効か。血管外科医で北青山Dクリニック院長の阿保義久さんに話を伺った。

「血栓」は出血を防ぐ防御反応によってできるもの

――「血栓」とはどんなもので、どのようにしてできるのでしょうか。

血栓とは、血管内の血液が何らかの原因で固まってできる血の塊のことです。血液が血管内をスムーズに流れているのは、血液を固まらせるための「凝固」という性質と、溶かすための「線溶」という性質のバランスが保たれているからです。ところが、血管が傷ついたり、破れたりして出血が起こると、止血のために凝固の性質が働きます。すると、傷ついた血管を栓で塞ぐように血の塊ができることから「血栓」と呼ばれています。

ウィルヒョウ(Virchow)というドイツ人病理学者は、血栓ができる背景として3つの要因を挙げており、これらは「ウィルヒョウの3要素」と呼ばれています。1つは、血管壁の最も内側で血液に接している「血管内膜の状態」の変化。2つめは「血液の成分」の変化、3つめは「血流」の変化です。

例えば、動脈硬化は血管内膜の変化の1つです。血液の成分の変化には、水分不足による脱水などが含まれます。血流の変化は、血液の流れが滞ったり、乱れたりすることが影響します。

「血栓症」には大きく3つのタイプがある

――血栓が原因となって生じる「血栓症」とはどのようなものでしょう。

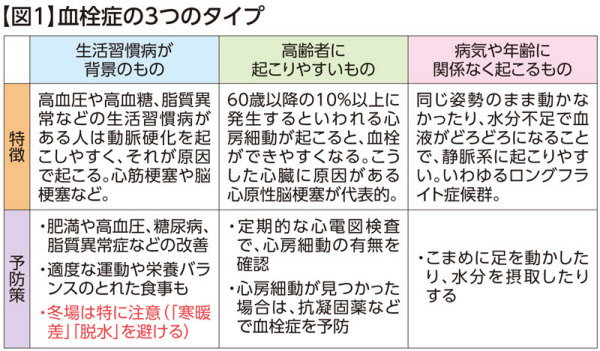

何らかの原因によって血栓ができ、その血栓が血管を詰まらせることによって生じる疾患のことを、総称して「血栓症」と呼んでいます。この血栓症は、大きく3つのタイプに分けることができます。

1つは、生活習慣病を背景にした血栓症。2つめは、60代以降の高齢で起こりやすくなる血栓症。そして3つめが、病的な背景や年齢などに関係なく、環境次第で誰にでも起こり得る血栓症です。

――それぞれの血栓症について、特徴や代表的な疾患を教えてください。

1つめの生活習慣病を背景にした血栓症は、動脈硬化(アテローム性動脈硬化)によって引き起こされます。高血圧や高血糖、脂質異常などの生活習慣病がある方は、血管の内膜を覆っている内皮細胞にコレステロールなどの脂肪物質がたまりやすく、じゅくじゅくしたお粥(かゆ)状の粥腫(じゅくしゅ=アテローム)が作られます。このアテロームが肥厚した状態をプラークといいますが、何らかのきっかけでプラークが破れると、プラークの成分を異物と見なして、防御のために凝固の作用が働きます。それによって血栓が作られ、血管の内腔(ないくう)が塞がれる(塞栓)と、血流が途絶えて末端の組織に酸素や栄養素が送られなくなり、壊死(えし)を起こします。

これがいわゆる「梗塞」と呼ばれる状態で、心臓に血液を送る冠状動脈で起こると心筋梗塞、脳に血液を送る動脈で起こると脳梗塞となります。また、小腸や大腸などの消化管に血液を送る上腸間膜動脈が血栓によって閉塞し、広範囲の消化管が壊死する上腸間膜動脈閉塞症もこのタイプに該当します。

2つめの60代以降の高齢で起こりやすくなる血栓症は、心臓に原因がある心原性脳梗塞が代表的です。60歳以降の10%以上に発生するといわれる心房細動(心臓の心房がけいれんするように小刻みに動く不整脈の一種)が起こることで、血流が乱れて血液がスムーズに心室へ送られなくなり、血栓ができやすくなります。心房で作られた血栓が心室に移って脳に飛ぶと、脳の動脈を詰まらせる脳塞栓の状態から脳梗塞となります。心房で作られる血栓は、血管内で作られる血栓よりも大きくなる傾向があり、アテローム性動脈硬化が要因となる脳梗塞よりも、心原性脳梗塞のほうが重症化しやすい特徴があります。

3つめの病的な背景や年齢などに関係なく起こる血栓症は、静脈系に起こりやすく、いわゆるロングフライト症候群(エコノミークラス症候群)が挙げられます。ロングフライト症候群は、下肢の深部静脈(足の筋肉より内側にある太い血管)に血栓ができる深部静脈血栓症と、その血栓が肺に飛んで動脈を塞ぐ肺塞栓症を併せ持った病態です。同じ姿勢のままじっとして動かなかったり、水分が不足して血液が粘り気のある状態になったりすることで、下肢の血流が悪化して深部静脈に血栓ができ、それが肺に飛んで肺塞栓から肺梗塞を引き起こします。狭い空間で長時間座りっぱなしになるようなときだけでなく、腹腔鏡下手術を受けたあとなどにも起こることがあります。

これら3つのタイプの血栓症のうち、冬場に特に注意したいのが、1つめの生活習慣病を背景にした血栓症です。

冬の乾燥や寒暖差が血栓症の引き金に

――なぜ、冬場は生活習慣病を背景にした血栓症に注意が必要なのでしょうか。

先ほど言いましたが、生活習慣病の素因があるとアテローム性動脈硬化を起こしやすく、血栓ができやすくなるのです。そこに、冬の乾燥や寒暖差が加わると、さらに血栓が作られやすくなります。

空気が乾燥すると体から水分が奪われますが、冬場は夏場ほど意識して水分を摂取しないため、脱水傾向に陥りやすくなります。すると、血液が粘り気のある状態になります。また、気温が下がると体温を維持するために、血管が収縮して細くなり、血圧が上がります。逆に、寒い場所から暖かい場所へ移動したときなどは、血管が弛緩(しかん)して、血圧が急降下することもあります。冬場の入浴時に起こる「ヒートショック」と呼ばれる現象はこれに当たります。

つまり、生活習慣病によるアテローム性動脈硬化という血管内膜の変化に加えて、水分不足による血液成分の変化、寒暖差による血流の変化と、血栓ができる3つの要因がすべてそろうことになるのです。

血栓症は突然起こるが、脳梗塞には前兆があることも

――血栓症には、予兆となるような症状はありますか。

いずれの血栓症も予兆となるような症状はほとんどなく、ある日突然起こります。ですから予見のしようがなく、日ごろの予防が重要となってきます。ただし、TIA(Transient Ischemic Attack)と呼ばれる一過性脳虚血発作は、脳梗塞の前触れとされているので注意が必要です。

TIAは、脳の細い血管や脳に血液を送る頸(けい)動脈、椎骨動脈に小さな血栓ができて血管を詰まらせることで発症します。脳梗塞と同じように、片側の手足や顔のまひ・しびれといった運動障害や感覚障害、ろれつが回らない、言葉が出ないといった言語障害などの症状が現れますが、一過性のもので、数十分から数時間もすると回復します。そのため、脳梗塞を疑って救急車を呼んでも、病院へ搬送される間に症状が治まって、そのまま自宅に帰ってしまうケースや、救急車さえ呼ばずそのまま放置するケースも少なくないようです。

しかし、TIAを起こすとかなりの確率で脳梗塞が起こります。国立循環器病研究センターの循環器病情報サービスによれば、TIAを放置すると、3カ月以内に15~20%の人が脳梗塞を起こし、そのうちの半数はTIAを起こしてから数日以内(特に48時間以内)に発症するとされています。ですから、TIAを疑うときは、速やかに脳神経外科や神経内科などのある専門病院を受診することをお勧めします。

また、上腸間膜動脈閉塞症では、激しい腹痛が起こります。しかし、おなかの表面の皮膚を触って分かるような腹膜刺激症状がほとんどないため、医師が緊急性があると判断するのが難しい場合があります。上腸間膜動脈閉塞症を発症する頻度は心筋梗塞や脳梗塞に比べるとまれですが、覚えておくといいでしょう。

生活習慣病を改善し、血栓を作らない工夫を

――血栓を作るのを防ぐためには、どのような予防法が有効でしょうか。

まず、生活習慣病を背景にした血栓症の予防では、肥満や高血圧、糖尿病、脂質異常症などを改善することが重要です。すでに発症している人は治療を行い、リスクのある人は適度な運動や栄養バランスのとれた食事などを心がけましょう。また、喫煙は血管内の炎症を引き起こし、アテローム性動脈硬化によって生じたプラークを破れやすくするので、禁煙するのが賢明です。なお、動脈硬化の有無は頸動脈エコー検査で簡単にチェックできるので、人間ドックなどで定期的に受けておくといいでしょう。

高齢で起こりやすくなる血栓症の予防では、健康診断などで定期的に心電図検査を受け、心房細動の有無を確認していくことが大切です。心房細動が見つかった場合は、心房細動自体を治すのが難しいため、血液を固まりにくくする抗凝固薬などで血栓症を予防します。

環境によって生じる血栓症、ロングフライト症候群は、長時間同じ姿勢でいることを避け、こまめに足を動かしたり、水分を摂取したりすることが予防になります。また、下肢の静脈にこぶのようなものができる下肢静脈瘤(りゅう)のある人は、血流が滞りやすいため、深部静脈血栓症のリスクとなるので注意しておきましょう。

こうした予防に加えて冬場には、脱水と、寒暖差にも気をつけてください。前述した通り、冬は夏ほど意識して水分をとらないため脱水状態に陥りやすくなります。それを防ぐため、こまめに水分を摂取しましょう。また、寒暖差については、特に入浴時には、血圧の乱高下による「ヒートショック」を起こさないために、脱衣所と浴室の温度差を少なくする工夫(湯船の蓋を先に開けておくなど)や、シャワーや浴槽の湯温を上げすぎない配慮をするといいでしょう。衣類を脱いですぐに湯船につかるのも急激な温度変化につながるので、かけ湯やシャワーで温まってからにしましょう。

(ライター 田村知子)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。