飲んだ後のカラオケ 実は喉にこんなに悪い!

酒好き医師が教える飲み会対策(2)

酒好きな人にとって冬は忘年会や新年会でお酒を飲めるありがたい季節。この時期、酒席の最中や翌朝に、声が出にくくなったり、喉の調子がおかしくなったり、というトラブルを経験したことはないでしょうか。お酒を飲んだとき、喉には大きな負担がかかり、カラオケがそのリスクを加速させるのです。

◇ ◇ ◇

こんにちは、酒ジャーナリストの葉石かおりです。新年会などで楽しくお酒を飲み、またカラオケで気持ちよく持ち歌を披露したいという人もいるでしょう。

今回は、そのカラオケについて。実は、お酒を飲んだ後のカラオケには、大きなリスクが潜んでいて、喉のトラブルにつながりやすいのです。『酒好き医師が教える最高の飲み方』という私の著書の中から、東京ボイスクリニック品川耳鼻咽喉科院長の楠山敏行さんに聞いた、喉とアルコールについてのお話を紹介しましょう。

「酒焼け」はお酒のせいじゃなかった

連日のように忘年会・新年会に参加して、深夜や翌朝までという「フルコース」を楽しんでしまったりすると、翌日、声が出にくい、かれているといったトラブルを経験したことが、誰しも一度はあるのではないでしょうか。

年季の入った「水商売のベテラン女性」ではありませんが、長年、アルコールを愛飲した人には、独特の「しゃがれ声」の持ち主が多いように思います。

この、しゃがれ声の原因を「酒焼け」、つまり「アルコールで声帯が潰れた」と信じている人は少なくないかもしれません。ところが、こうした一般的に思われている「酒焼け」という言葉は、実は、医学的見地から見ると、存在しないものなのです。

ウイスキーなど、アルコール度数の高いお酒を飲むと、喉がチリチリと焼けるような感覚があります。そのためなのか、飲酒後にハスキーな声になることを、昔から「酒焼け」といいます。ですが、楠山さんによると、「実際、アルコールが声帯に及ぼす直接的な影響はありません。声がれに直接関係しているのは、主に喫煙であることが多い。クリニックを訪れる患者も例外ではありません」というのです。

なんと、昔から「酒焼け」だと思っていたものは、お酒が原因ではなく、タバコが原因でした。それでは、タバコの何が影響しているのでしょうか。

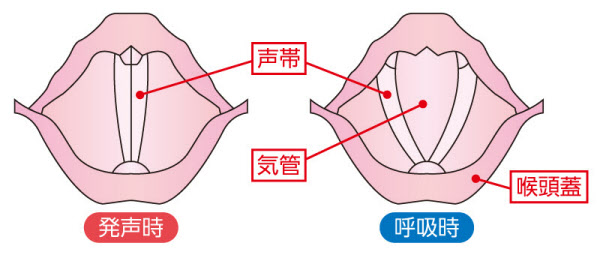

声帯は喉頭蓋(こうとうがい)から気管までの間の「喉頭」という場所にあります。声を出す動力源は吐き出す息で、両脇にある二本の声帯が閉まり、声帯の粘膜が振動することによって初めて声になります(図)。

「喫煙すると声帯の血管が収縮して血行障害が起こり、さらに低温やけどが加わることで声帯がむくんだり、変形したりします。喫煙は乾燥も助長するため、喉にとっては最悪の環境を作り出してしまうのです」(楠山さん)

喫煙者の多くは、お酒を飲むとタバコの本数が増えるもの。ヘビースモーカーは、声帯のむくみが慢性化し、「ポリープ様声帯」にかかるリスクが高くなるそうです。

人間が声を出すとき、声帯は女性で1秒間に200~250回、男性は100~120回振動します。「乾燥すると滑らかに動かなくなり、声が出にくくなる。しゃべり過ぎによる声がれも、乾燥によることが原因です」(楠山さん)

アルコールによって抗利尿ホルモンが抑制されることで尿の排出が多くなり、お酒を飲み進めると体は脱水気味になって、喉も乾燥します。ちなみに、お酒のつまみで塩分をとり過ぎても、声帯がむくんで、声をからすそうです。

要注意! 飲酒後のカラオケの「三大リスク」

たっぷり飲んだ後、酔いの勢いに任せ、二次会、三次会のカラオケで1年間のうっぷんをはらすのを楽しみにしている人も多いはず。ところが、楠山さんによると「飲酒後のカラオケは最悪」なのだとか。

「飲酒後のカラオケは声帯にとって『最悪な三大リスク』を備えています。まず、『無理に自分の声よりも高いキーで歌う』こと。次に、『ふりつけしながら歌う』こと。そして最後は、『大声で会話する』ことです」

カラオケで、無理に自分の声よりも高いキーで歌うと、声帯をかなり酷使することになります。また、ふりつけという運動効果が加わると、呼吸量がさらに増えるため、乾燥も含めて声帯にダブルでダメージを与えてしまいます。

さらに、カラオケの最中に会話をしようとすると、音量の影響でいつも以上に大声を出してしまいますが、それが声帯に負担をかけ、また口呼吸になるため、声帯の乾燥がより強くなるそうです(口呼吸は鼻呼吸のおよそ6倍も空気量が多いとされます)。

ちなみに、体を目いっぱい動かしながら声を出し続けるエアロビクスのインストラクターなどには、運動と発声のダブルのダメージによって声をからす「声帯結節」といった疾患を抱えている人も多いそうです

こまめな水分補給で喉を潤そう

それでは、どうすれば飲酒やカラオケのダメージを減らすことができるのでしょうか。

「加齢とともに体の細胞の保水力も下がるために、ある程度、声が低くなることは避けられません。ですから、体や喉の乾燥を防ぐためにも、お酒を飲み過ぎないことが理想だといえるでしょう。そして、酒席ではこまめに水を飲むこと。これだけでも気道液の分泌が増えて、声帯を乾燥から守ってくれます」(楠山さん)

忘年会・新年会のせいでガラガラ声になってしまっては、仕事に支障が出てしまう人もいるでしょう。「酒焼け」という症状は現実には存在しないことが分かりましたが、酔った勢いで「次、カラオケ行ってみよう!」と「連チャン」するのは避けたい。気を引き締めて(?)宴会に臨みましょう。

【酒好き医師が教える忘年会・新年会対策】

[日経Gooday 2017年12月19日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。