水玉模様で95年 カルピスの思い、時代超えて継承

ロングライフデザインの秘密(上)

「ロングセラーはデザインの良さだけでなく、作り手側の商品に対する愛、ストーリーこそが大切」と語るのはロングライフデザイン活動家のナガオカケンメイ氏。3回連載で、ロングセラーブランドの作り手が守ってきたもの、変えてきたものを紹介する。

1919年に生まれたカルピスは、一時売り上げが伸び悩んだが自らの価値を見直すことで復活した。ナガオカケンメイ氏の考察と取材からカルピスの歩みを見る。

ナガオカケンメイの目

「カルピス」は不思議な飲み物。そう思いませんか? 多くの飲料がある中で、まるで幼なじみの友達のようなところがある。それはユーミンやサザンオールスターズを聴くと青春時代を思い出すようなところです。家にお客さんが来た時に、母親から「カルピス作って」と頼まれたことも思い出にあります。子どもながらに注ぐ量を考え、水を注いでかき混ぜ、味見をする。それはおそらく子どもにとって初めての調理だったのです。

今は時代に合わせてカルピスウォーターのような完成品やフルーツのフレーバー、ソーダなども生み出しています。それでも今回の取材で、家でかき混ぜて作るという家庭の原風景を、会社全体が意識し、大切に愛していることがとても感じられました。乳酸菌の研究は世界レベル。健康飲料としても優秀ではありますが、何よりも「カルピス」が作っているのは「みんなで飲む」という家庭の原風景だと感じました。

多くのロングライフデザインには共通した点があります。もちろん、今回の主役にもありました。それは「ツッコミどころ」。例えば、カルピスの誕生日が七夕の7月7日ということで生まれた「水玉模様」ですが、しっかりとしたデザインマニュアルはなく「バランスよく均等に」としか伝えられていません。デザインを担当するアサヒ飲料の野村典子さんにとって、まさにそれは自分で作るカルピスと他の人の作る味が違うかのように同僚たちと一緒に「こんな感じでどうかな」とカルピスの世界を作ってきたそうです。ソーダの時は小さな粒に、フルーツの時は色を変えてと。取材中、その話題だけでも大変盛り上がりました。

カルピスに関わる皆さんは創業者の三島海雲さんの残した「おいしいこと」「滋養になること」「安心感のあること」「経済的であること」という4つのキーワードを絶対的なブランドの軸としていました。これはいつの時代にもみんなが大切に考えないといけないテーマであり、つまり、この普遍的なテーマによってカルピスは作られているのでした。カルピスに優しさを感じる時、製造側はこうした思想を合言葉のようにずっと考えているのでした。

カルピスは優れた健康飲料であると同時に、誰かに作ってあげた、また、作ってあげたい飲み物。最後にかき混ぜるというシーンは、日本人の心の中にある家庭をいたわる優しさの魔法だと思いました。ながく続くということは、人のいつの時代も変わらないことに寄り添うことだなと思いました。

以下では「つくる」「売る」「流行」「つづく」の4つの観点からカルピスのロングセラーの秘密を解き明かす。

つくる:誕生日にちなんだ水玉模様

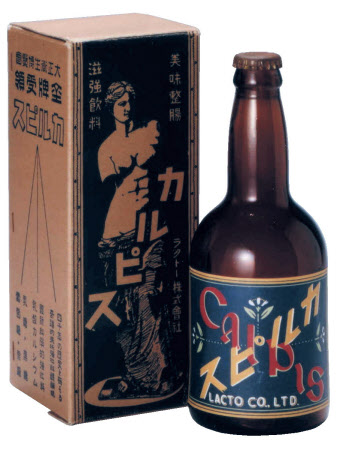

1919年に初めて発売された当時のパッケージは、化粧箱入りの茶色のガラス瓶。乳酸菌は光に弱いため、茶色の瓶を使用していた。水で希釈して飲むスタイルは、この頃からだ。

カルピスというカタカナのロゴを斜めに配したラベルは、アールデコを意識したようなデザインだ。発売から3年ほどは、この箱入りのパッケージだったが、デザインについての詳細は不明。箱に使用している「ミロのヴィーナス」の絵柄について、カルピスのパッケージデザインや広告などを担当しているアサヒ飲料・マーケティング本部宣伝部の野村典子・課長は「当時、おいしい滋養飲料として発売した。女性の健康美の象徴として選んだのではないか」と推測する。

1922年、箱の代わりに水玉模様の包装紙で瓶を巻くスタイルに変更した。カルピスの発売日が1919年7月7日の七夕だったことから、天の川の「銀河の群星」をイメージした水玉模様が採用された。デザインを担当したのは、宣伝部の岸秀雄さん。当初は青地に白色の水玉だった。水玉の配置は「夜空で輝く星は自然のものだからランダムに。だけど密度はほぼ一定に」というルールがあり、それは今も受け継がれているという。

包装紙が白地に青の水玉模様に変更したのは、1953年。その後、1995年に紙容器となり、2012年からはプラスチック容器となった。プラスチック容器は約2年かけて開発。4層構造により、光と酸素をブロックする。包装紙で巻いたパッケージのイメージを再現した「ひねりのある形状」が特徴だ。

売る:社員が価値を深く理解して伝える

「ブランドの認知力は100%に近く、飲んだことがある人も90%以上という調査結果が出ている」と話すのは、アサヒグループホールディングス広報部門の真鍋礼子・マネージャー。誰もが知るブランドとして成長したが、その一方で売り上げが伸び悩んだ時期がある。「スーパーのチラシで目玉商品として扱われることが多くなり売値が下がった。それに伴い、売り上げも落ちてしまった」と真鍋マネージャー。そのとき、カルピスの価値が伝わっていないことが、安売りされる要因の一つと考えたという。

カルピスの原材料は「搾ったままの国産生乳」。乳酸菌と酵母からなる「カルピス菌」を加え、2度の発酵によって作られている。だが、カルピスが何から作られているか知らないユーザーも多かったという。自然の恵みによって作られるカルピスの生産方法やおいしさの理由など、社員もしっかり理解しようと、マーケティング部が主体となって勉強会の開催や工場見学を実施するようになった。ユーザーに対しては、自分たちの価値を等身大で伝えようと広告やイベントなどでアピール。「乳酸菌と酵母の生み出すチカラ」というロゴマークも作成し、パッケージに入れた。

7月7日のカルピスが誕生した日には、社員がスーパーの店頭でカルピスについて説明しながら実演販売も行っている。また、CSR(企業の社会的責任)の一環として、「こども乳酸菌研究所」という出前授業も実施している。カルピスに入っている乳酸菌や酵母を顕微鏡で観察したり、ヨーグルトを食べ比べたり、社員が先生となって授業を行う。「社員が人前でカルピスについて語る機会は、自らの理解を深めることにもつながっている」(野村課長)

流行:「今」のカルピスであり続ける

カルピスは発売から98年たつが、レトロなイメージに偏らないように気を配っている。目指しているのは、老若男女から愛されているカルピスの温かみのあるイメージを壊すことなく、「今」のカルピスであり続けること。そのため、テレビCMでは、カルピス特有の「家族と作って飲む」というシーンは長年変えることなく続けているが、ディテールは現代風にアレンジしている。例えば、最近は「作ることを楽しみ、その過程や完成品を写真に撮ってシェアする」というSNSの流行を踏まえて、フルーツとソーダを入れてオリジナルのカルピスを作ったり、牛乳と合わせてシャーベットにして食べたり、カルピスの汎用性を伝えている。

テレビCMで紹介したアレンジ方法はホームページで詳しく紹介。「カルピスカフェ」という特設サイトでは、鍋やラーメン、リゾットなどカルピスを調味料として使用するレシピも掲載している。

フルーツ味のカルピスも季節ごとに入れ替えながら販売している。カルピスらしいフルーツ味となるように「懐かしさも感じる素朴な味を目指している」(真鍋マネージャー)。1991年に発売したカルピスウォーターは、ライフスタイルの変化に応じて必然的に生まれた商品だという。「カルピスは家で飲むもの」という概念を覆した。コンビニエンスストアの棚にも並び、ユーザーが目にする機会も多い。若者をターゲットにした広告も、カルピスブランドの鮮度を高める役割も果たしている。

つづく:カルピスに卒業はない

カルピスの創業者、三島海雲さんが目指したのは「国利民福(国家の利益となり、人々の幸福につながる事業をなすこと)」。現在もカルピスでは、「おいしいこと」「滋養になること」「安心感のあること」「経済的であること」という創業者が掲げた4つのポリシーを今も大切に守っている。「この4つの価値をどう伝えていくか。その表現の仕方は時代に合わせて変えている。不況のときは1本あると15杯も飲める、調理にも使える、という打ち出し方をしてきた」(真鍋マネージャー)

4つのポリシーを守り続けた結果、新たに生まれた価値があるという。それは「情緒」だ。「4つのポリシーは、どれも大切な人への思いや家族愛につながることに気付いた。テレビCMでも、必ず家族を登場させている。家族とカルピスを作る豊かな時間を描くことこそ、カルピスらしさと考えている」(真鍋マネージャー)

カルピスは、水で希釈してかき混ぜて飲む「体験」が伴う商品。小さな子どもでもできるため、甘くておいしいカルピスを作った体験は「楽しい思い出」となり味わいと一緒に記憶に刷り込まれる。最近の研究では、希釈して飲むカルピスを親子や兄弟で一緒に作って飲む楽しい体験が、思いやりの心を育み、大人になってからの幸福度が高いというデータもあるそうだ。子どもの頃に飲んでいたカルピスを、大人になったら自分の子どもや孫と一緒に飲む。そんなふうに世代が循環していくことを意識しているという。

(日経デザイン 西山薫)

[日経トレンディ2017年12月号の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。