「理想的なBMIは22」は本当? 死亡率と微妙なズレ

データで見る栄養学(4)

肥満は生活習慣病をはじめ、さまざまな病気の原因となり得るため、予防・改善が重要だ。肥満度の指標であるBMI(Body Mass Index)の理想的な数値は22と聞いたことがないだろうか。しかし、「ダイエットの目標はBMI22とは限らない」と言うのは東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野教授の佐々木敏さんだ。私たちが本当に目指すべきBMIについて栄養疫学の視点からひもといてもらった。

「BMI22」は健診に最も引っかからないグループ

編集部:よく理想的なBMI[注1]は22といわれます。22から外れている人は、22を目指したほうがいいのでしょうか。

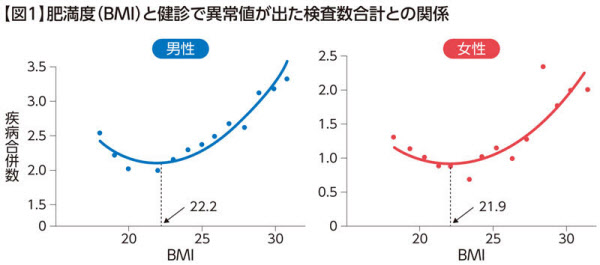

佐々木:そもそもBMI22がいいといわれるようになったのは、30~59歳の日本人男女およそ5000人の健康診断の結果(異常値が出た検査数、ここでは「疾病合併数〔さまざまな病気を併せ持つ数〕」とも表現)を調べた研究で、BMI22が最も異常値が少なかったことに由来しています[注2]。しかし、「健診で引っかからなかった=健康」といえるでしょうか。

編集部:検査数値が正常なら、病気になる確率は低そうですが……。

佐々木:そうですね。図1でも、BMI22あたりの疾病合併数が男女とも低くなっています。しかし、この研究の対象者は30~59歳の中年男女で、若い人や高齢者は含まれていません。また、この研究の検査項目は肺疾患、心疾患、上部消化管疾患、高血圧、腎疾患、肝疾患、脂質異常症、高尿酸血症、糖尿病、貧血の10項目で、命に関わる大きな病気である「がん」が入っていません。

つまり、この研究には「10項目の検査には引っかからなかったけれど、がんにかかっている人」は含まれていないのです。若年層や高齢者、がん患者などを含めると異なる結果になるかもしれませんし、生きている人の有病率ではなく死亡率で見るとまた違う結果になるかもしれません。この研究結果だけを見て一概に「BMI22が理想的」とは言い切れないのです。

編集部:「理想的なBMI」といっても、基となる研究の対象者が誰で、何をもって理想と定義したかで結果が違うということですね。死亡率を指標にした場合、理想的なBMIは変わってくるのですか?

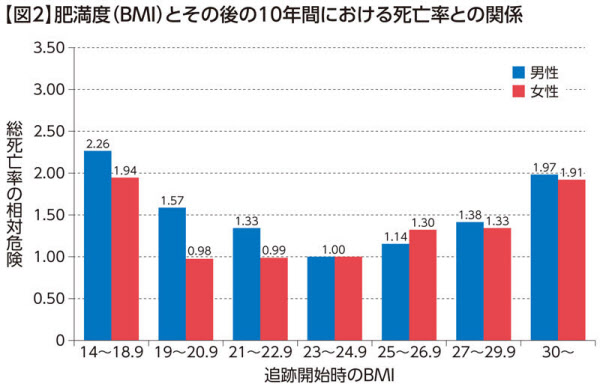

佐々木:はい。40~59歳の日本人男女およそ2万人ずつを10年間追跡し、BMIと総死亡率との関係を調べた研究では、BMIが23~24.9の人たちが最も死亡率が低かったことが分かっています(図2)[注3]。

編集部:死亡率を指標にした場合、BMI22より若干太めが理想になるのですね。ところで、私たちは「健診に引っかからないBMI22」と、「死亡率の低いBMI23~24.9」では、どちらを目指せばいいのでしょうか?

佐々木:図1の研究の検査項目は、BMI以外のメタボリックシンドロームの診断基準である高血圧、脂質異常症、糖尿病が全て入っています。簡単に言えば、30歳以上で糖尿病、心筋梗塞などメタボに関連した病気にすでにかかっている人やそのリスクを持っている人はBMI22を参考にして、とにかく生きていたいと思う人はBMI23~24.9を参考にするのが正しいようです。

体重を気にすべきは女よりも男

編集部:図2を見ると、BMIは23~24.9より上でも下でも死亡率が上がるのですね。

[注1] [体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で計算する。日本肥満学会では、18.5以上25.0未満を普通体重とし、それ以下を低体重、それ以上を肥満としている。

[注2] Tokunaga K,et al.ldeal body weight estimated from the body mass index with the lowest morbidity.lnt J Obes. 1991;15(1):1-5.

[注3] Tsugane S,et al.Under- and overweight impact on mortality among middle-aged Japanese men and women: a 10-y follow-up of JPHC study cohort I.Int J Obes Relat Metab Disord. 2002;26(4):529-37.

佐々木:男女ともにU字カーブを描いていますが、よく見ると女性は底が広いU字で、BMIが「19~24.9」では死亡率にはほとんど違いがなく低いことが分かります。一方、男性は「23~24.9」より増えても減っても死亡率が上がっています。これは、「肥満度と死亡率の関係は女性よりも男性のほうが強い」ということを示しています。

編集部:体重を気にして一喜一憂しがちなのは女性ですが、気にしたほうがいいのはむしろ男性なんですね。

佐々木:そのとおりです。日本人のBMIはここ30年、男性はほとんどの年代で増加し続けていて、女性はほとんどの年代で減少し続けています。

編集部:平成27年国民健康・栄養調査によると、男性は30~50代の3割以上が肥満(BMI25以上)で、女性は男性ほど肥満者は多くありません。反対に、20代女性の2割はやせ(BMI18.5未満)で、低出生体重児が生まれる原因になることが問題視されていますね。

佐々木:やせ過ぎの人は高齢になると死亡率が高くなります。ですから、若い女性たちが将来高齢になったときが心配です。

高齢者の場合、肥満よりやせが危険

編集部:図2の研究対象は40~59歳でしたが、高齢者のやせ過ぎはよくないのですか?

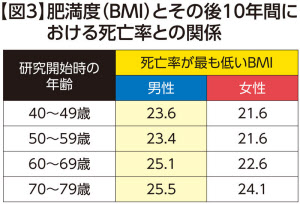

佐々木:BMIと死亡率の関連を調べた研究は国内外にいろいろあり、最も死亡率が低いBMIは年齢によって異なることが分かってきました。以下は、40~79歳の日本人男性約3万人、女性約6万人の生死を10年間にわたって調べた研究結果です(図3)[注4]。

編集部:死亡率が最も低いBMIは、女性は40~50代では約22。男性は40代で約24、50代で約23なんですね。60歳を境に男女ともに数字が上がっています。

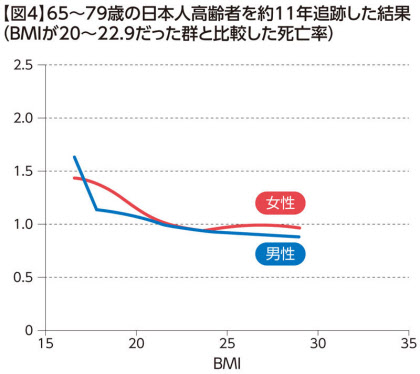

佐々木:図4は我が国の65~79歳の高齢者2万6747人を11年間追跡した研究[注5]です。これによると、BMIが20~22.9だった群に対して、それよりも太っていた群の死亡率はごくわずかですが下がっていました。一方、それよりもやせていた人たちでは、明らかに死亡率が上がっていました。つまり、「高齢者では、肥満よりもやせのほうが危ない」ということです。

編集部:高齢になったら太ればいいのでしょうか?

佐々木:そう単純ではありません。高齢になってから体重を増やすと、脂肪だけが増えて筋肉が増えないという不健康な太り方になりがちです。肥満はそれだけで高血圧、高血糖、脂質異常といった生活習慣病のリスクになりますから、太っている高齢者は生活習慣病を持ちながら生きることになります。そんな状態で長生きしたくないですよね。

[注4] Matsuo T,et al. Age- and gender-specific BMI in terms of the lowest mortality in Japanese general population.Obesity. 2008;16(10):2348-55.

[注5] Tamakoshi A,et al.BMI and all-cause mortality among Japanese older adults :findings from the Japan collaborative cohort study.Obesity. 2010;18(2);362-9.

編集部:はい。できれば健康で長生きしたいです。

佐々木:実は、年を重ねるにつれて肥満が死亡率の上昇に強く関与しなくなるのは、生活習慣や体質など肥満以外の影響が大きくなるからだと考えられます。「高齢者の健康維持にはBMI以外に幅広い目配りが大切」ということですね。

BMIが「安全範囲内」の人は悪い生活習慣の改善を

編集部:肥満が健康によくないことはよく知られていますが、やせ過ぎが死亡率を高めることはあまり知られていないかもしれません。肥満の人は、まずはBMI25未満を目指して減量に取り組めばいいと思いますが、肥満ではない人はどう考えたらいいでしょう? 例えば、私はBMI22ですが、長生きしたい場合、BMI24くらいを目指すべきでしょうか? とすると5kg太らないといけません。太るのは簡単なのですが……。

佐々木:運動量を減らして食べ続ければ、太るのは簡単かもしれません。しかし、それはよくありません。体重とは無関係に運動不足そのものが多くの生活習慣病のリスクになるからです。運動量を減らさずに食べて体重を増やすことができればいいですが、それは肥満の人が減量するよりも難しそうです。そういった場合、体重はそのままで、その他の生活習慣を見直すことをお勧めします。

編集部:その他の生活習慣というのは、喫煙、飲酒、運動不足などですか?

佐々木:はい。死亡率を上げる要因はBMIだけでなく、これらの生活習慣も関わっていることは先ほどお話ししましたね。例えばBMI23の人がBMI22を目指して減量するとします。しかし、この人が喫煙者の場合、減量よりも禁煙したほうがいい。禁煙すると高い確率で太りますが、そのほうが長生きします。BMIは23以上25未満であれば死亡率には大差はないので、この範囲内であれば体重が増えたことのデメリットよりも、タバコをやめたメリットのほうが相対的に大きいと考えられます。

編集部:なるほど。BMIが死亡率の低い範囲内であるならば、体重を気にするよりも、喫煙、運動不足、お酒の飲み過ぎなどの悪い生活習慣を改めたほうがいいということですね。

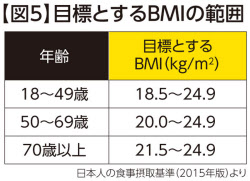

佐々木:それが冒頭の「BMI22を目指すべきか」という質問の答えになります。日本人の栄養摂取の基準として使われる『日本人の食事摂取基準(2015年版)』では、これまで解説した総死亡率や疾患別の発症率とBMIの関連、死因とBMIとの関連、日本人のBMIの実態に配慮し、総合的に判断した結果、目標とするBMIの範囲を以下としています。

編集部:結構幅がありますね。

佐々木:この範囲からBMIがはみ出す人は、まずは範囲内を目指しましょう。範囲内に収まっている人は、体重や体重がもととなるいろいろな健康障害が起こる確率は低いということですから、体重を増減させるよりも、悪い生活習慣を改めることを考えてみてください。

編集部:BMI22とピンポイントでいわれると覚えやすいのですが、答えは1つではないということですね。

佐々木:そうです。この幅が重要なんですよ。

編集部:なるほど。幅が重要なんですね。これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

●30歳以上でメタボに関連した病気(高血圧、脂質異常症、糖尿病、心筋梗塞など)にすでにかかっているか、そのリスクを持っている人はBMI22あたりを参考にする。

●それ以外で70歳までの人は25未満を参考に、やせ過ぎ、太り過ぎを避ける。

●70歳を超えたら、特にやせ過ぎに注意し、BMI21.5以上25未満を参考にする。

※次回は、「そんなに食べていないのに太る……」とお悩みのあなたに、栄養疫学から見た効果的なやせ方について解説します。お楽しみに。

【データで見る栄養学】

(ライター 村山真由美)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。