不幸な社員、体の動きで察知 アプリで助言、職場強く

日立製作所研究開発グループ技師長・矢野和男さん(前編)

「本を読んでいる時やパソコンを使っている時でも、人は微妙に体が動きます。この動きを解析すると、今やっていることが当人たちにとっての幸せにつながっているのか、明確に分かるようになってきました」と語るのは、日立製作所の研究開発グループ技師長・矢野和男さん。同社では人の身体の動きをウエアラブルセンサーで測定し、組織の幸福感や活性度を計測するという技術を開発、実証実験を行っています。矢野さんに詳しく伺いました。

研究のきっかけはドラッカー

白河桃子さん(以下、敬称略) とてもユニークな研究で、働き方改革にも関係が深いのでずっとお話を伺いたいと思っていました。矢野さんは、どういったきっかけで幸福と生産性に着目されたのでしょうか。

矢野 私は、若い頃から幸福とは何かということについて関心がありまして。ヒルティの「幸福論」(岩波文庫)が愛読書だったんです。

もともとの専門分野は理論物理でした。80年代前半に理論物理の研究をしていた当時、世の中は、素粒子や物質などの原理を明らかにするだけではなく、より複雑なものの原理を明らかにしようという流れがありました。そこで、私は科学的に人間や社会をより深く理解するような研究をやってみたい思いがあったんです。

入社してから20年間は、ずっと半導体の開発をやっていました。ところが2003年に日立が半導体事業から撤退することになりまして。それまでの20年間に培ってきた人脈や技術などを、一度リセットしなければならなくなったんです。

半導体開発に携わっていたメンバーと一緒に、次にやる新しいことを考えていく中で、「これからはデータが重要になるのではないか」という声が上がりました。世の中の流れから考えると、随分早い発想だったのですが。

では、どんなデータを取っていこうか。議論を重ねていくうちに、人間そのもののデータを測定しようということになりました。私たちは、小さくて電池の持ち時間の長い回路の開発にたけていたので、そういった技術を使って、人間を測定することにしたのです。

白河 人間を測定するのですか!

矢野 きっかけは、ピーター・ドラッカーの著書「明日を支配するもの」(ダイヤモンド社)でした。その中に「20世紀の偉業は、製造業における肉体労働の生産性を50倍に上げたこと。続く21世紀に期待される偉業は、知的労働の生産性を、同じように上げることである」と書かれています。次に何をしようか考えているときに、この言葉が目に入ってきて、「これだ!」と思ったわけです。

白河 知的労働の生産性を上げることを、科学的、技術的な側面からアプローチしようということですね。まさに働き方改革の課題です。

矢野 そうです。まずは、03年あたりから測定を開始しました。最初は実験的で、一日のうちの一部しか測れませんでしたが、06年になると24時間ずっと人間の身体の動きを測定できるリストバンド型や名札型のセンサーを開発しました。

無意識の動きと「幸福度」に相関

白河 まるでアップルウオッチのようですね。このセンサーで、どのような測定をしているのですか。

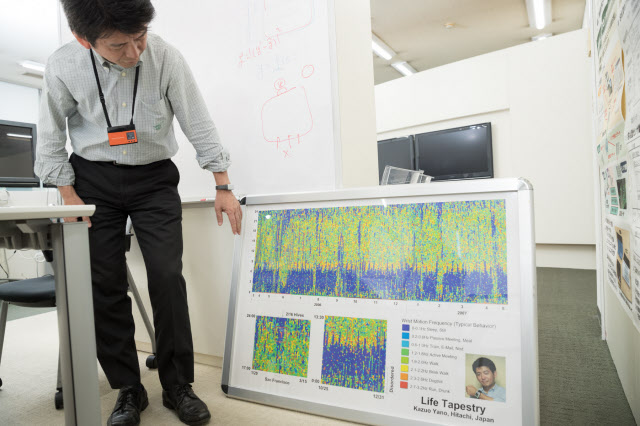

矢野 加速度を測定することで、人の身体の動きのデータを取っています。私は、06年3月16日に着用を始めて以来、11年間のすべてのデータをコンピューターの中に保存しています。

白河 お風呂に入るときも着用するんですか?

矢野 お風呂のときだけは外します。これがデータの出力結果です。青い部分ほど静止していて、赤い部分ほど活発に動いていることを示しています。

夜、寝ている部分は青くなっています。また、青い部分がズレているところは、海外出張のときです。米国の西海岸だと16~17時間の時差がありますから、日本にいるときと比べると、その分、周期がズレていますよね。

こうしてデータを取るうちに、面白いことが分かってきました。歩くとか、立ち上がるとかといった大きな動きよりも、もっともっと微細な動き、本人も意識していない小さな動きが、ものすごく雄弁であることに気付いたのです。

例えば、本を読んでいるときやパソコンを使っているときでも、人は微妙に体が動きます。実は、この小さな小さな動きを解析すると、今やっていることが当人たちにとっての幸せにつながっているのか、明確に分かるようになってきました。

ハッピーな人には、非常に大きな特徴があるんです。人間の動きは、動くか止まるかを繰り返していますよね。一度止まった状態から動き始めて、次に止まるまでの長さを1日単位で計測すると、幸せな人たちは、その長さに非常にばらつきがあることが分かりました。短い動きから長い動きまで、多様性があるということです。

逆に言うと、アンハッピーな人たちは、この長さがみんなそろってくるんです。

白河 面白い! アンハッピーな人は特徴的な動きなんですね。

矢野 これは、無意識的な動きです。意識的にコントロールすることはできません。500人ほどの様々な職種、年齢、性別の人たちに「幸せだった日」「孤独だった日」などを聞いたアンケート結果と、機械による加速度の測定データを照らし合わせると、相関係数0.94という非常に高い相関が見られました。

詳しく解析していくと、チームとして幸福度を高めるためには、一人一人にどのような条件があればいいのか。あるいは、どのような手段が有効なのか。そういうことも、AI(人工知能)によって分かるようになってきました。

有効なアドバイスは、一人一人異なる

白河 矢野さんの研究で印象的だったのは、コールセンターで実験をした時に、「幸せだ」と答えた人が多い日に34%受注率が上がったという話です。幸せと生産性は連動しているのですね。

矢野 それは非常に一貫しています。

例えば、コールセンターのような職場で、勤務している人は女性が多く、みんなマニュアル通りに電話をかけて商材を売り込み、1時間当たり何件注文が取れるかで評価される。このような状況は、結果が分かりやすいですよね。

受注率は毎日変動していますが、よく売れる日は、オペレーターの方たちの幸福度が高い日だったということが、さまざまな実験から分かってきました。

幸福度が高いから、よく売れるのであって、よく売れたから、幸福度が上がるのではない、ということも検証しています。これには、非常に小さなコミュニケーションが関わっているのです。

例えば、休み時間の雑談が弾んだとか、上司がどのようにサポートしたとか。もちろん、会社の中での働き方とか、人間関係、仕事の状況などからも大きな影響を受けますが、中でも大きな要因はコミュニケーションなのです。

よく、「コミュニケーションは大切だから、増やした方がよい」と言われますよね。しかし、この2年間、我々がさまざまな職場で測定したところ、そういうことは一概に言えないことが分かりました。

コミュニケーションの頻度や時間が、業績に好影響を与えるかどうかは、会社や組織によって千差万別です。コミュニケーションを増やしたほうがいいときもあれば、減らしたほうがいいときもある。会議をやったほうがいい場合もあれば、やらずに立ち話で済ませたほうがいい場合もある。

ですから、何か1つの法則をみんなが守ればうまくいくという、そんな単純なものではないのです。

アプリの助言で生産性が向上

白河 そこで、職場ごと、職種ごとにデータを測定して、一人一人にアドバイスをすることで、生産性を上げることができるということですね。

矢野 既に多くの企業において、そういったサービスを提供しています。16年に日立の営業600人に名札型のウエアラブル端末を着用してもらい、データから解析したアドバイスを一人一人に対しスマホのアプリで配信する実験をやりました。「こうすれば、あなたと周りの人たちがハッピーになるよ」というアドバイスを、毎朝配信するシステムを作ったんです。

すると、このアプリをより頻繁に使っているチームは、月間の幸福度が上がるという結果が出ました。さらには、幸福度が上がった職場は、幸福度が下がった職場に比べて、翌四半期の受注予算達成率が平均27%高まるという明確な結果も出てきたのです。

白河 例えば、どんなアドバイスが来るんですか。

矢野 「上司に話をするのは、午前中がいいよ」とか。それは、その人の過去のデータから導いたアドバイスですので、別の人には「午後のほうがいいよ」というアドバイスが出ることもあります。

白河 仕事のやり方はどうですか。集中力の持続時間など、人によってアドバイスが違うのですか。

矢野 そもそも集中力については、続いたほうがいいとは言い切れません。例えば、45分間集中して、5分休憩したほうがいい人もいれば、もっと短い周期で集中したほうがいい人もいます。「あなたの場合、長い時間は作業に集中せず、いろんな人の割り込みを許したほうが、あなたも周りも幸福度が上がりますよ」というアドバイスになることもしょっちゅうあります。

白河 それは、個人にとってもハッピーだけど、チーム全体のハッピーを優先しているわけですよね。

矢野 そうです。

会話の頻度や方向性も分かる

白河 すごくおもしろいですね! では、その端末を着けていると、誰と誰がコミュニケーションをとっているかということも分かるのですか。

矢野 この端末を着用している人同士が2~3メートルの距離で対面していたというデータが取れるので、分かります。その上、各人の身体の動きのデータも取っていますので、どちらが会話を投げかけている側で、どちらが受け止めている側なのか。双方向の会話なのか、一方的な会話なのかも分かるんです。

白河 会話の内容までは分からなくとも、そういうことは分かるのですね。

矢野 体の微細な動きは「非言語情報」に含まれますが、これは、言語以上に豊富な情報を含んでいるのです。

白河 この会話で、居心地がいいのか、悪いのかということも明らかに分かるのですね!

矢野 分かります。そういったデータは、様々な形で活用できると考えています。

(後編では、知的生産性や幸福度を上げるためにはどうすればいいか、具体的なお話を伺います)

(ライター 森脇早絵)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。