鍋と相性抜群、ゆずこしょう 九州の味、肉にも魚にも

ご当地鍋物(3)

牛乳とラーメンの話題からスタートする。個人的には、函館の「味噌カレー牛乳納豆ラーメンバター添え」が最強ではないだろうか。あれは強力だった。ひたすら強力だった。

何でも飛鳥鍋は奈良の僧侶も作っていたとのことですが、昔禅寺で修行されていた方が書かれた精進料理の本の中で「修行時代は夜食にインスタントラーメンを食べていた」という記述があったのを、ふと思い出しました。

ここで妄想が始まってしまい、もしかして全国に散在する牛乳ラーメンのルーツは飛鳥鍋にインスタントラーメンを入れたもので、奈良で修行した僧侶が全国に広めたのかしらとか、実は奈良は全国平均に比べて牛乳ラーメン発現率が高いのかしら、とかが止らなくて、もうどーにもなりません(みなみ@神奈川さん)

シメはご飯を入れておじや・ラーメン・うどんと家によって違います。私の場合は、具をあらかたすくったら牛乳を足して水でほぐした冷やご飯を入れた味噌ミルクおじやが多いです。

ただし、とり野菜みそには赤い悪魔バージョンもあり、こっちは注意が必要な方も多いかもしれませんが(まいっ太さん)

前回も登場した石川県かほく市の「とり野菜」。牛乳を入れるバージョンも存在する。でも函館の方が…。

能登半島の付け根にあるかほく町の「とり野菜」は隣接する富山県西部にも広がっていた。とり野菜みそを取り寄せて食べてみた同人もおられる。

もちろん肉もありました。「とり野菜」と「すき焼き」です(富山県人さん)

知らんかったー。

九州に飛ぶ。

イワシのちり鍋など、生臭くて食えたものではないとよく言われます。もちろん、この鍋をするときは、エミー隊員のような澄んだ目の新鮮なイワシでなくてはいけません。

豆腐、白菜、エノキ、水菜が入っております。ポン酢とゆずこしょうで食します。東京だと1年に1回味わえるかどうかの鍋です(ムシコさん)

このメールで、福岡勤務時代の記憶がエミー隊員の澄んだ目のように鮮やかに蘇った。中洲の裏通りに「酒一番」という居酒屋があった。名前が大変気に入って通うようになったのだが、そこに「イワシ鍋」があった。ムシコさん家と同じく、生のイワシを使ったちり鍋であった。たしか、イワシは筒に切ってあった。

考えてみれば福岡はサバも刺身で食べる土地である。イワシも目の前の玄界灘でとれたぴちぴちのものであったろう。新鮮な青魚が手に入る土地ならではの鍋である。

博多をもうひとつ。

一時期、やま中系のみそ味にはまっていましたが、最近はもつ幸系のポン酢で食べるのにはまっています。

もつ幸系では、最後に鍋にチャンポン麺を入れ、ゴマを山ほど使って残ったスープがなくなるまで煮込みます。濃厚なスープの旨みとたっぷりのゴマの麺をポン酢でいただくのが最高です。

また「炊き餃子」というとんこつスープで炊く水餃子がかなり人気。池田商店というお店が出していますが、あちこちで博多の新名物と言われています(日本食べある記@blog ぶれいぶさん)

「日本食べある記」はネットで有名な食べ歩きブログである。それを書いているぶれいぶさんからのメールにあるように、もつ鍋にチャンポン麺を投入したら、できる限り麺にスープを含ませるのが肝要である。麺を噛むと、じゅわじゅわーっとスープの味が染み出してくるところがたまらんのである。

博多の炊き餃子は当サイト初出。ありそでなさそでウッフンな物件である。うまそう。

「ありそでなさそでウッフン」というフレーズは、私が俄かに劣情を催しているのではなく、かつてスリー・キャッツという女性ボーカルグループが歌った「黄色いサクランボ」の一節である。作詞は星野哲郎。

デスク乱入 僕の世代は、ゴールデンハーフなんですけど…。

九州で活躍するゆずこしょうが…。

そういえば,高松市郊外の塩江地区の名産に「ばいしん」という名のゆずこしょうに似たものがあるそうな(晩酌ONLYさん)

香川もゆずこしょう常習地帯?

「ばいしん」は「ゆずこしょうと違って塩を使っていません」だとさ。

財布に優しい鍋。

鳥皮から出た脂とだしがキャベツにのったのを、ハフハフ言いながら食べてお腹を満足させていたものです。キャベツ1玉で大学生男子2人のお腹が満足するお財布に優しい鍋でした(わにひとさん)

キャベツのしゃぶしゃぶとは考えたなあー。これにパンの耳があったら最高!

デスクはてな 鍋の中にパンの耳ぶち込むんですか?

野瀬 パンの耳にマヨを塗って主食にするのよ。

すき焼き。

舌にからみつくあの甘みのある脂が、もう、さいこ~!! 基本的に伊賀牛は、じもてぃー(地元の人間ってことです)でほとんど消費されてしまうらしいです。そう簡単に手に入るものではないようです。私の場合は実家の親に年末年始に帰省するときにお金を置いて帰り、必要に応じて送ってもらっています。

四日市が土鍋の産地とのことでしたが、伊賀焼きや信楽焼きの土鍋もお忘れなく。土が土鍋にぴったりだとか(伊賀生まれの大阪三十路終わり女さん)

すき焼きの最大公約数は、どこまでなのでしょうね?(よねちゃん@愛知さん)

当サイトではかつて「すき焼きに入れるもの」をやっている。全国的によく見られる「麩」が九州では登場しないとか、東北、北海道で豚肉のすき焼きがポピュラーといった傾向があったが、どうもはっきりした地域偏差は確認できなかった。家庭によってばらばらみたいである。

デスク うちも麩は入れません。

もっともな話。

「部隊鍋」は「プデッチゲ」。確かにチゲは鍋であるから、チゲ鍋は念を入れすぎた言い方。

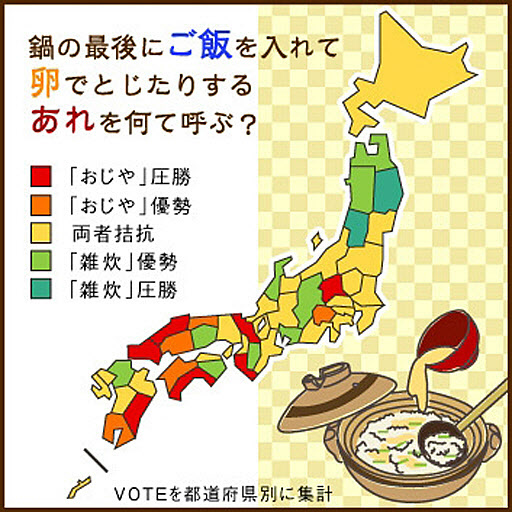

最後はご当地鍋のVOTE。鍋物の最後にご飯を入れ卵を落としたりしたものを何と呼ぶ? 雑炊? それともおじや?

VOTE結果は分析が難しい。「雑炊」が圧倒的だったのが山形、岩手の東北勢。逆に「おじや」は山口、和歌山、高知、京都で強かった。だからといって「雑炊は東日本、おじやが西日本」と単純に言い切れない。結構錯綜しているのである。地図をみてそれなりに解釈していただきたい。

(特任編集委員 野瀬泰申)

「食べ物 新日本奇行 classic」は今回で終了します。この後、食と旅のコラムニスト、 野瀬泰申さんをナビゲーターに新シリーズ「知る食うロード~発見!食の景観~」(BSジャパン制作)がスタートします。全国各地を探訪し、食の素材や料理を巡る物語りや歴史を案内します。

[本稿は2000年11月から2010年3月まで掲載した「食べ物 新日本奇行」を基にしています]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。