加齢で酒が弱くなるのはなぜ? 医師が語る2つの理由

「若い頃はガンガン飲めたのに、年を重ねるごとに酒に弱くなった。つい昔のペースで飲んでしまい、翌日は二日酔い……」。そんな経験をしてしまったミドル、シニアの人は少なくないだろう。加齢には勝てないので、やはり酒量を抑えなければならないのだろうか。そしてミドル以上ならではの飲酒の注意点はないのだろうか。酒ジャーナリストの葉石かおりが、久里浜医療センター院長の樋口進さんに聞いた。

◇ ◇ ◇

ちょっとでも飲み過ぎると、翌日酒が残るように……

1つ年を重ねるごとに酒が弱くなる――。年齢を重ねた左党であれば、一度は感じたことがあるのではないだろうか?

私事で恐縮だが、加齢が原因で酒が弱くなることは「日々感じている」と言っても過言ではない。20代の頃はどんなに飲んでも二日酔いになることはめったになかったが、50代になった今、ちょっとでも飲み過ぎると、翌日必ずと言っていいほど酒が残るようになった。もし20代と同じ量の酒を飲んだら二日酔いではなく、間違いなく三日酔いになる(怖くて飲めないけど)。

酒の抜けるスピードもとにかく遅くなった。飲み過ぎて二日酔いになったときも、若い頃なら昼くらいになると酒が抜け、「今夜は何を飲もうかな」と思ったものだが、今では夕方になってようやく調子が戻る。しかも「酒を飲みたい」という気持ちにはならず、飲み過ぎた翌日は大概休肝日だ。

酒量も減ったので、最近では「あと1杯飲みたいな」というところでやめておくのが普通になった。まあ、大人の飲み方といえばそうなのだが、若い頃「酒豪」を誇ってきた者にとっては、何だかつまんないのである。

さらに加齢によって出てきた症状が「酒を飲むとすぐ眠くなる」こと。しかも飲んでいる場で眠くなってしまうことも多く、恥ずかしながら、ひどいときには船をこぎながら宴席に座っていることもある。

本当は若い頃のようにもっと酒を楽しみたい。しかしカラダが言うことを聞いてくれない。「加齢による症状だから」とあきらめるしかないのだろうか? あの栄光(?)の酒量はもう取り戻すことはできないのだろうか? また、取り戻すことができないなら、今後、お酒とどう付き合っていけばいいのだろうか。

そこで、アルコールと健康の関係に詳しい久里浜医療センター院長の樋口進さんに「加齢と飲酒の関係」について話を伺った。

加齢で酒が弱くなる2つの理由とは

樋口さん、年を重ねると酒が弱くなるのは気のせいではなく、やはり本当なのでしょうか?

「残念ながら本当です。多くの方が実感されていると思いますが、加齢とともに酒に弱くなっていきます」(樋口さん)

はあ……。やはり気のせいではなかったのか。となれば現実に目を向けなければならない。となると知りたいのが、「年を重ねるとなぜ、酒に弱くなるか」という原因である。

「原因は大きく2つあります。1つは加齢によって肝臓の機能が落ち、アルコールを分解するスピードが遅くなるからです。そうすると、同じ量を飲んだとしても、若い頃よりアルコールの血中濃度が高くなってしまうわけです。若い頃と同じ酒量を飲んで、翌日お酒が残っていると感じるのはそのためです。具体的に、分解スピードがどのくらい落ちるかというデータはありませんが、アルコールの分解速度が一番速いのは30代といわれています。その後は徐々に処理能力は落ちていくと考えられます」(樋口さん)

加齢によって、見た目だけでなく、肝臓も年をとっているということか。確かに40代半ばを越えたくらいから、飲み過ぎた翌朝は、呼気などから明らかに酒が残っていると思うことが増えてきたように思う。そうしたこともあって、早朝に運転すると分かっている前日は深酒をしなくなった。

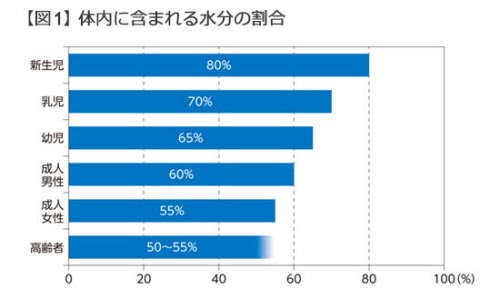

「2つ目の理由は、体内の水分量の低下です。ご存じのように、人間の体内の水分比率は赤ちゃんの頃は80%と非常に高いのですが、加齢とともに水分比率は下がっていきます。そして高齢者になると50%台になってしまいます(図1)。アルコールを飲めば体内の水分の中に溶け込むわけですが、体内の水分量が少なくなると、アルコールを溶かす対象の量が減るわけですから、血中のアルコール濃度が高くなりやすいのです」(樋口さん)

確かに若い頃に比べ、今は少量でも気分よく酔えるようになった。経済的といえば経済的なのだが、その原因の1つが体内水分量の低下だったとは……。確かに、年をとるにつれて、肌なども皺(しわ)が増え、乾燥しやすくなるなど、水分量が減っていることを実感させられるようになった。

シニアが飲酒後に転倒、さらには失禁するケースも

アルコールを摂取することによって、脱水が進みやすいことにも注意が必要だと樋口さんは話す。

「アルコールには抗利尿ホルモンの分泌を抑制する作用があります。つまり、利尿作用により、尿の量が増えるわけです。もともと体内水分量が少ないところに、アルコールを飲んでしまうと、さらに脱水が進み、血中アルコール濃度がより高くなってしまいます」(樋口さん)

年を重ねても、気分は若い頃のままだと、ついムチャをしてしまいがちである。私も何度か記事で書いてきたが、お酒は水分補給にはならない。反対に脱水を引き起こす原因となるということを再度認識しておきたい。

また、樋口さんは、飲酒により、ふらつきがひどくなって転倒する危険性が高まることにも注意すべきと話す。「高齢者はただでさえ転倒しやすいのに、飲酒でそのリスクがより高くなります。飲酒後の転倒が原因で骨折して、寝たきり生活になってしまうというケースもあります」(樋口さん)

さらに、樋口さんによると、高齢者の場合、アルコールの飲み過ぎで尿や便を漏らしてしまう人も少なくないのだという。こうした失敗は自信喪失にダイレクトにつながるので、年を重ねるほど酒量を減らしていかねばと思う。

高齢者のアルコール依存症が増えている

!

こう聞くと、人生後半に入ってくると、アルコールの量は抑えめにしなければいけないのだと、しみじみ痛感させられる。しかし、このことをきちんと認識せずに、従来と同じ酒量を日々飲み続けている左党も少なからずいるだろう。また、本人は控えめにしているつもりでも、実は年齢を考えると飲み過ぎだった、などということもありそうだ。

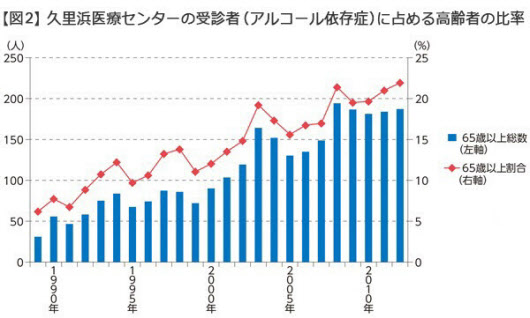

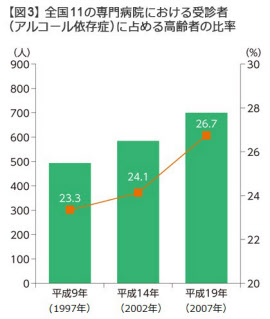

ここで、樋口さんから驚きの指摘があった。「近年、高齢者のアルコール依存症の人が増えている」というのだ。これは聞き捨てならない問題である。久里浜医療センターの調査によると、アルコール依存症患者に占める高齢者の割合は右肩上がりで増えている(図2)。また、少し古いデータになるが、久里浜医療センター以外の全国11の専門病院でのデータを見ても、同様の傾向が見て取れる(図3)。

「高齢者は、前述のようにアルコールの分解速度が遅かったり、体内の水分量が少ないという理由で、少ない飲酒でも酔い方がひどくなりがちです。アルコール依存症の方の典型的な状態の1つに『連続飲酒』といって、起きている間は飲酒を継続して、一日中アルコールが体内にあるような状態があります。実は、高齢者の場合は1日3合くらいを飲んだだけで同様の状態になることがあります。つまり、高齢者は少ない酒量でもアルコール依存症になりやすいのです」(樋口さん)

「もちろん、社会全体で高齢者が増えていることも大きな要因です。そして、退職してやりたいことが見つからずアルコールに走ってしまうケースもあります。実際、『ベビーブーマー』と呼ばれる団塊の世代の定年退職が始まった2000年代の前半から半ばに、高齢者のアルコール依存症の患者が増えました。こういった方々がみんな大量に飲んでいるわけではありません。繰り返しになりますが、少ない量でも依存症になることが多いのです」(樋口さん)

樋口さんによると、高齢者になってからアルコール依存症になった人は、QOL(生活の質)が急激に下がるという。生活がだらしなくなる、転んでけがをする、家族に大声を出すなどして、家族から見放されてしまうケースもあるという。

だが、その一方で樋口さんは「高齢者のアルコール依存症は改善する確率が高い」とも指摘する。つまり、高齢者はアルコール依存症になりやすいが、そこから抜け出しやすいというのだ。

この理由について樋口さんは、明確な理由は分からないとしながらも、「アルコールを飲みたくなるという思い(衝動)は年とともに減っているのではないかと考えられます。また、退職して社会とのつながりが希薄になるので、会社の飲み会など"飲まなくてはいけないシーン"が減るのも理由の1つでしょう。人生経験が長く、若い世代よりご自分の行動を律するのがうまくなるのかもしれません」(樋口さん)

このため、「シニアのアルコール依存症の方を抱えるご家族は決してあきらめないでほしい」と樋口さんは話す。

実際、私の周囲でも70歳を過ぎ、パートナーをいきなり亡くし、寂しさからアルコール依存症に近い状態になった高齢者がいる。彼女は若い頃から酒を飲んでいたが、パートナーを亡くして以来、酒量が増え、夜中に大声を出したり、暴言を吐くようになった。しかし、身内の懸命な介護で断酒し、今は普通の生活を送っている。

シニアが飲酒で気をつけるべきポイントとは

ここまで説明してきたように、加齢により肝機能の低下や体内の水分量の減少により、酒に弱くなるのは確か。高齢になってアルコール依存症にならないためにも、そして酔っ払って転倒するなどという事態に陥らぬようにするためにも、事実を正しく認識し、普段から注意を怠らないようにしたい。そこで、シニアが飲酒で気をつけるべき具体的なポイントを樋口さんに教えていただいた。

「一番肝心なのは、やはり酒量を減らすこと。加齢とともに飲酒量を下げることをお勧めします。厚生労働省が推進している『健康日本21』でも、『65歳以上の高齢者においては、より少量の飲酒が適当である』と明記しています」(樋口さん)

「では、どのくらい減らせばいいかが気になるところですが、現在、年齢別の適正酒量については明確なガイドラインはありません。目安としては『翌朝目覚めたときに残っているな』と思うまでの量は飲まないことです。これは、最低限守らなければならないことです。個人差もあるので一概には言えませんが、少量減らすことで満足せず、できれば若い頃の半分以下まで思い切って減らすことをお勧めします」(樋口さん)

何度か試していけば、このくらいの酒量なら翌日残る、このくらいなら大丈夫という線が見えてくるだろう。それを自分で見極めて、酒量を制限してほしい。

「そして、飲み方も大切です。お酒はゆっくり飲むこと、また食べながら飲むことも大事です。これによって急激に血中アルコール濃度が上がるのを防ぐことができます。ウイスキー、ジンなどアルコール度数の強い酒をストレートで飲むのは避け、アルコール度数の低い酒を一貫して飲んでほしいですね」(樋口さん)

そして脱水を防ぐため、飲みながら水を飲むことも大切だ。昨今は「和らぎ水」と称し、水が出てくる居酒屋も増えてきた。百戦錬磨の高齢者の中には、「酒を飲みながら水を飲むなんて邪道」と言う人も少なくないが、体内水分量が少ない高齢者にこそ水を飲んでほしい。

なお、悪酔いを防ぐとうたうサプリメントやドリンク剤もあるが、樋口さんによると、それらは「あくまでも補助食品として考えたほうがいい」と言う。

肝臓の機能や体内水分量を若い頃に戻すのは不可能なのだから、若い頃の栄光を追い求めず、素直に酒量を減らすことが一番の対策と言えそうだ。

◇ ◇ ◇

「お酒は酔うためのものではなく、味わうもの」――。これは某有名蔵元の名言だ。年を重ねるほど、良いお酒を、ゆっくり少しずつ飲むことを心がけたいものである。

(エッセイスト・酒ジャーナリスト 葉石かおり)

[日経Gooday 2017年10月3日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界