「牛乳は動脈硬化を促進」は誤解? 検証で見えたこと

乳脂肪などの動物性脂肪に含まれる飽和脂肪酸は、LDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)値を上昇させる働きがある。そのため「飽和脂肪酸を多く含む牛乳やバターなどの乳製品を過剰にとると、動脈硬化が促進され、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患の発症につながるのではないか」と考えられてきた。しかし、最近の新しい疫学研究を整理して乳脂肪の健康への影響を見直すと、この仮説は必ずしも当たらないのではないかということが分かってきたという。酪農乳業関係者の団体であるJミルク主催のセミナーにおける生活習慣病予防研究センター代表・岡山明さんの話を紹介する。

「飽和脂肪酸」は悪玉コレステロール増やす

「飽和脂肪酸」とは、肉やハム、ソーセージ、バター、乳製品、チョコレート、クッキーなどに含まれる、冷蔵庫に入れると固まる脂だ。これに対して「不飽和脂肪酸」は、サラダ油やごま油、大豆製品、魚介類などに含まれる、冷蔵庫に入れても固まらない油だ。

飽和脂肪酸をとると血液中のLDL(悪玉)コレステロール値が上がり、不飽和脂肪酸をとるとこれが下がることは科学的に証明されている。このように「あぶら」と一口にいっても、コレステロール値を上げるものと下げるものがあるため、脂肪分の摂取を控えようと思ってサラダ油やごま油など不飽和脂肪酸を多く含むものばかり控えても、相対的に飽和脂肪酸が多くなれば、かえってコレステロール値が上がることもあるのだ。

私たちの血液中に存在するコレステロールは、約8割が肝臓で作られる。コレステロールのうちLDLコレステロールは、悪玉とはいっても体にとって必要不可欠の存在であり、体の隅々の細胞まで運ばれ血管の壁を作るといった役割を担っている。一方、HDL(善玉)コレステロールは末梢組織の余分なコレステロールを回収するなどの役割を担っている。従って、脂質異常を考えるときは「LDL/HDL比」が問題となる。LDL値が高くてもHDL値が高ければ、いわば廃品回収の処理が進むので問題にならないが、HDL値が低いと余分なコレステロールがたまって動脈硬化が進むことになる。動脈硬化が進むと、虚血性心疾患(心筋梗塞など)や脳卒中などの循環器疾患につながるリスクが高まる。

日本人対象の研究では「動脈硬化に影響しない」

過去の研究を見てみると、飽和脂肪酸の摂取量と虚血性心疾患による死亡に強い関連があることが、アンセル・キーズ博士による7カ国研究で報告されている[注1]。また、コレステロール値が高いと虚血性心疾患による死亡リスクが高いことは、世界でも日本でも報告されている[注2]。こうしたことから「飽和脂肪酸を過剰にとるとコレステロール値が上がり、動脈硬化が進んで虚血性心疾患などの循環器疾患の発症リスクが高まる」という仮説が提唱されてきた。

しかし、多岐にわたる栄養素を含み、複雑に機能する牛乳をはじめとする食品が人間の体にどう影響するかを特定するのは、実は非常に難しい。牛乳・乳製品には確かに飽和脂肪酸が含まれるが、その乳製品をとることと虚血性心疾患や脳卒中にはどのような関連があるのだろうか? 牛乳を多くとると本当にそうした病気になりやすいのだろうか?

生活習慣病予防に関連した統合的なサービスを提供する会社、生活習慣病予防研究センター代表の岡山さんによると、日本人を対象として牛乳を習慣的に飲んでいる人とそうでない人の血清脂質を比較した疫学研究では「牛乳を習慣的に飲むことは動脈硬化にはほとんど影響しない」ということを示唆する結果が得られているという[注3]。牛乳摂取によりLDLコレステロール値は上がるものの、HDLコレステロール値も上がるため、LDL/HDL比は変わらなかったのだ。

また、虚血性心疾患の原因となるのは脂質異常だけでなく高血圧や糖尿病も関係しているが、牛乳やヨーグルトは高血圧や糖尿病に予防的に働くという疫学研究の報告も複数あるという。

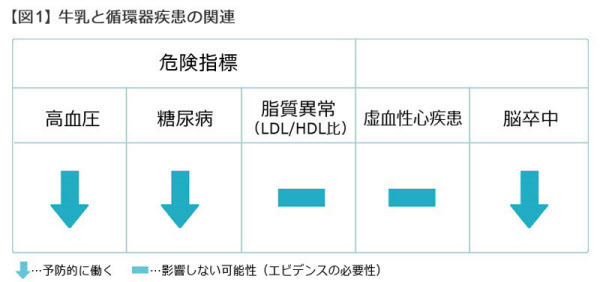

「つまり、牛乳を習慣的に飲むことは、LDLコレステロール値を上昇させ得るが、全体として動脈硬化には影響しない。また牛乳は、高血圧や糖尿病に予防的に働くということです。となると、牛乳が虚血性心疾患に対してどう働くかは、人を対象とした疫学研究の結果を見なければ分からない」と岡山さんは話す(図1)。

実際、欧米を中心とした前向き研究(健康な人の生活習慣などを調査し、この集団を未来に向かって追跡調査して後に発生する疾病を確認する手法)を複数集めて行った解析(メタアナリシス)では、牛乳は虚血性心疾患に対してニュートラルかやや予防的に働くことが示されたという[注4]。残念ながら日本人での報告はまだ見られていない。

血圧を下げる栄養素カリウムを豊富に含む

以上は虚血性心疾患の話だが、同様に牛乳と脳卒中の関連を調べたメタアナリシスでは、牛乳を習慣的に飲むほうが脳卒中に予防的に働く傾向が見られたという[注5]。「このメタアナリシスの対象となった研究のうち、日本や中国など東アジアで行われた6つの研究では、明らかに脳卒中に対する予防効果が見られました」(岡山さん)

では、牛乳は飽和脂肪酸が多いにもかかわらず、それを習慣的に飲むことがなぜ脳卒中の予防に貢献するのだろうか? 岡山さんは「コレステロールが原因の動脈硬化は太い血管にしか起こらないため、心臓の太い血管が影響する虚血性心疾患と違って、細い血管に主に起こる脳卒中では脂質異常はあまり影響しないのです」と説明したうえで、「あくまでも推測にすぎないが、牛乳の脳卒中予防効果を考えるうえで注目すべきは、カリウムの健康効果だ」と言う。

カリウムは、血圧を下げる働きがある栄養素で、不足すると高血圧や脳卒中にかかりやすくなることが分かっている。世界保健機関(WHO)では1日当たり少なくとも3510mg(3.51g)の摂取を推奨しているが、日本人の平均摂取量は2g程度と不足しがちな栄養素の一つだ。カリウムには、余分なナトリウムを排せつする働きもある。食塩と血圧に関する国際共同疫学研究「INTERSALT」によると、食事中の「ナトリウム(塩分)・カリウム比」[注6]は日本、韓国、中国がワースト3を占めており、塩分摂取量を減らしてカリウムを増やすのが東アジアに共通の重要な課題となっている。

カリウムは野菜や果物に豊富に含まれているが、牛乳にもコップ1杯(200cc)当たり約300mg含まれている。牛乳摂取量を増やしてカリウムを補うことで、余分なナトリウム(塩分)の排せつを促し、高血圧や脳卒中の予防効果が期待できるのではないかというのだ。

ただし、牛乳はさまざまな栄養素を含む複雑な物質だ。「私もカリウムだけの影響とは考えていません。ただ、東アジアではナトリウム摂取量が多いのに対してカリウムの摂取量が低いことは事実。また、ナトリウム摂取割合の多い人は脳卒中が起こりやすいことも分かっています。脳卒中予防に対して、牛乳によるカリウムの補充効果は大きいのではないかと推測できます」(岡山さん)

超高齢社会の中で大きな課題となっている要介護。その状態に陥る原因として、脳卒中は認知症に次いで2番目に多く、要介護度の高いケースでは最も多い原因となっている(平成28年国民生活基礎調査)。脳卒中を予防することは、介護予防につながる可能性も高い。

「介護予防に関してはより詳しいエビデンスが待たれますが、少なくとも食習慣改善の手段の一つとして、牛乳は注目に値するでしょう」(岡山さん)

特に塩分摂取は味覚が鈍感になり濃い味を好む高齢者に多い。60代以降で「あまり牛乳を飲んでいない」という人は、コレステロール値が上がることを恐れて牛乳を控えるよりも、栄養バランスのとれた食事を実現する選択肢の一つとして、牛乳をもっと活用してもよいかもしれない。

[注1]Keys A. Circulation. 1970;41:1-195.

[注2]Okamura T, et al. J Intern Med. 2003;253(2):169-80.

[注3]Nagaya T, et al. Serum lipid profile in relation to milk consumption in a Japanese population.J Am Coll Nutr. 1996;15:625-9.

[注4]Elwood PC , et al. European Journal of Clinical Nutrition. 2004;58:718-24.およびQin LQ, et al. Asia Pac J Clin Nutr. 2015;24(1):90-100.

[注5]de Goede J, et al.J Am Heart Assoc. 2016;5(5).

[注6]カリウムに比して、ナトリウムの摂取量が高いほどナトリウム/カリウム比は高く、高いほど循環器病死亡リスクが高いとされる。

(ライター 塚越小枝子)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。