駐在妻は人材の宝庫 通信進歩、遠隔地でも働ける

夫の転勤に同行し海外で暮らす「駐在妻」。かつては専業主婦のイメージが強かったが、駐在中も自らのキャリアを模索する女性が増えつつある。ただ、滞在国のビザや夫の会社の制度など、国内にはないハードルも立ちはだかる。

◇ ◇ ◇

ブラジルで営業・人事コンサル 加治屋真実さん

日本と12時間の時差があるブラジル・サンパウロ。フリーのコンサルタント、加治屋真実さん(34)の朝は、顧客の日本企業とのテレビ会議から始まる。昼間は自宅や市内の公共オフィスで、顧客企業の営業戦略や人事制度づくりなどの資料を準備し、その傍らで家事などをこなす。夜には再び朝を迎えている東京との会議に臨む。

「遠隔でも働ける通信技術の進歩に助けられた」と加治屋さん。顧客企業との信頼関係を築くため半年に1度は帰国し、現在は3社と直に顔を合わせる。

◇ ◇ ◇

ブラジルに来たのは1年半前だ。商社勤務の夫の転勤に同行するため、勤めていたリクルートを退職した。海外でどう働けばいいのか知識などなく、はじめの半年は主婦生活を送った。しかし、仕事の張り合いがない日々に「自分はブラジルまで夫のご飯を作りにきたのか」と気落ちし、夫婦関係もぎくしゃくし始めたという。

そこで調べ上げたのがブラジルのビザ制度や税務などについて。フリーでビジネスの相談に乗る事業を始めた。当初は知人のつて頼りだったが、徐々に信頼を得て、仕事の依頼を受けるようになった。

海外駐在に伴いながら働く自らの経験を基に7月、ブラジルで働く女性らと共同でインターネット上のコミュニティ「駐妻キャリアネット」をつくった。アジアや欧米などから働く駐在妻や働きたい駐在妻約160人が参加し、仕事の探し方や帰国後のキャリア形成などの情報交換をしている。

加治屋さんに経営企画の業務を委託しているマーケティング会社、フェズ(東京・港)の伊丹順平社長はこうした駐在妻を「人材の宝庫」と評する。高いレベルの能力や職務経験を持ちながら「働きたくて仕方ないと思っている」。同社はメガバンク出身でニューヨークに住む別の駐在妻にも遠隔で仕事を依頼している。

キャリアを追求する女性が増えた現在、家族の都合で海外に移住しても、仕事を続けたい女性は増えているようだ。シンガポールで日本人向けの情報会社にパート勤務する小野麻紀子さん(35)は「はたらくママ@シンガポール」の会を運営している。会には約300人が会員登録。中でも求職者の大半が駐在妻だという。

会員は子どもの預け方などの情報を交換したり、海外生活を経たキャリア形成のための勉強会をしたり。「日本ではコストや文化的な理由で家事援助のヘルパーさんは雇いにくいが、簡単に頼める。かえって働きやすいという人もいる」と話す。

自ら就労ビザを取得 タイ・バンコクで働く女性

一方で海外ならではの制約はある。6月、タイ・バンコクに移り住んだ女性(28)は、帯同ビザでは法律上、働けないことが分かったため、自ら就労ビザを取得した。日本にいるうちにタイでの働き口探しを開始。結局、日系企業で現地採用の職を見つけるため、夫の赴任から2カ月遅れての移住になった。

「夫の会社との交渉も大変だった」と明かす。企業によっては家族に手当てを支払うため、駐在妻の就労を認めないことがある。この女性の場合、2人の子どもだけを夫の帯同扱いにしてもらい、自身は手当の対象から外れて自費で渡航費や住居費をまかなった。会社に父子赴任の前例がなかったため、当初は難色を示されたという。

これほど苦労してでも仕事を求めるのはなぜか。元駐在妻で、現在は駐在妻向けの支援事業を手掛ける飯沼ミチエさん(43)は「華やかな生活を送っているイメージのある駐在妻だが、それまでの仕事を辞めると、社会から切り離されたような気分になって悩む人は多い」と話す。

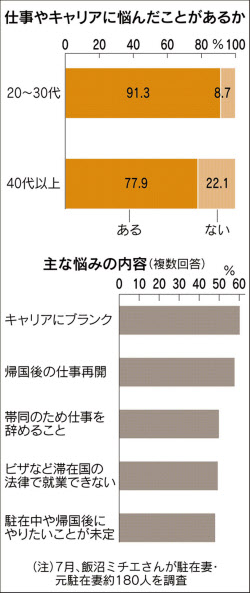

飯沼さんが7月、駐在妻や元駐在妻約180人にアンケートしたところ、仕事やキャリアで悩んだ人は20~30代で9割、40代以上でも8割に上った。具体的な悩みの内容としては仕事から離れた「キャリアのブランク」期間が、帰国後の再就職の際などに障害となりかねないことを挙げる人が最も多かった。

滞在する国によっては就労が難しいことがあるが、飯沼さんは「たとえボランティアをやっていたことでも、その後の履歴書に書ける。何か社会と関わる活動に打ち込むことが大切」と指摘している。

◇ ◇ ◇

意欲生かす仕組みを ~取材を終えて~

駐在妻といえば「海外で暮らしている」「結婚している」というだけで、羨望の対象になりがちだ。ところが、仕事を辞めて移住した多くの女性が深刻な落ち込みを経験していることが分かった。飯沼ミチエさんによると、それまで日本でバリバリ働いていたのが、急に社会との関わりを失うことで「自分には価値がない」と思ってしまうそうだ。

働くか働かないかは個人の選択だが、取材で会った女性たちは、仕事を再開するまでのつらさを口々に語った。働くことを当然と考えるようになった世代ならではだろう。こうした女性の変化に対し、社会がまだ対応しきれていない面がある。流動性の低い労働市場や、昔ながらの家族帯同制度などだ。「駐在妻は人材の宝庫」との声にはなるほどと思った。働く意欲にあふれる人たちを生かせる仕組みが整えばよい。

(木寺もも子)

[日本経済新聞朝刊2017年10月9日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界