何となく憂うつ そんなときのストレスチェック活用術

こちら「メンタル産業医」相談室(14)

こんにちは、精神科医で産業医の奥田弘美です。残暑が和らぎやっと人心地つける日が増えてきましたが、この季節は夏の疲れが出やすい時期でもあります。あなたの心と体はお元気でしょうか? さて今回も前回「知って納得 『ストレスチェック』と『健診』の違い」に引き続き「ストレスチェックの活用」をテーマにお伝えしたいと思います。

前回は従来の「体の健康診断」とストレスチェックの違いを解説するとともに、高ストレス者の面接指導について説明しました。今回は、高ストレス状態でなかった方にも、ストレスチェックを有効活用していただくコツを執筆したいと思います。

なぜ気持ちが晴れないときにストレスチェックがいいか

さて労働安全衛生法では、現在のところ従業員50人以上の全事業場に対してストレスチェック実施が義務化されており、49人以下の事業場に対しては努力義務となっています。もしご自身の職場が49人以下でストレスチェックを受けていないという場合でも、厚生労働省のHP「こころの耳」というサイトでは誰でも気軽にストレスチェックを受けることができます(「5分でできる職場のストレスセルフチェック」http://kokoro.mhlw.go.jp/check/)。

ここでは、厚労省が推奨している基本的な57項目質問票(職業性ストレス簡易診断システム)に基づいてストレスチェックを受けることができ、分析結果も提示されます。ぜひ一度受けてみてください。

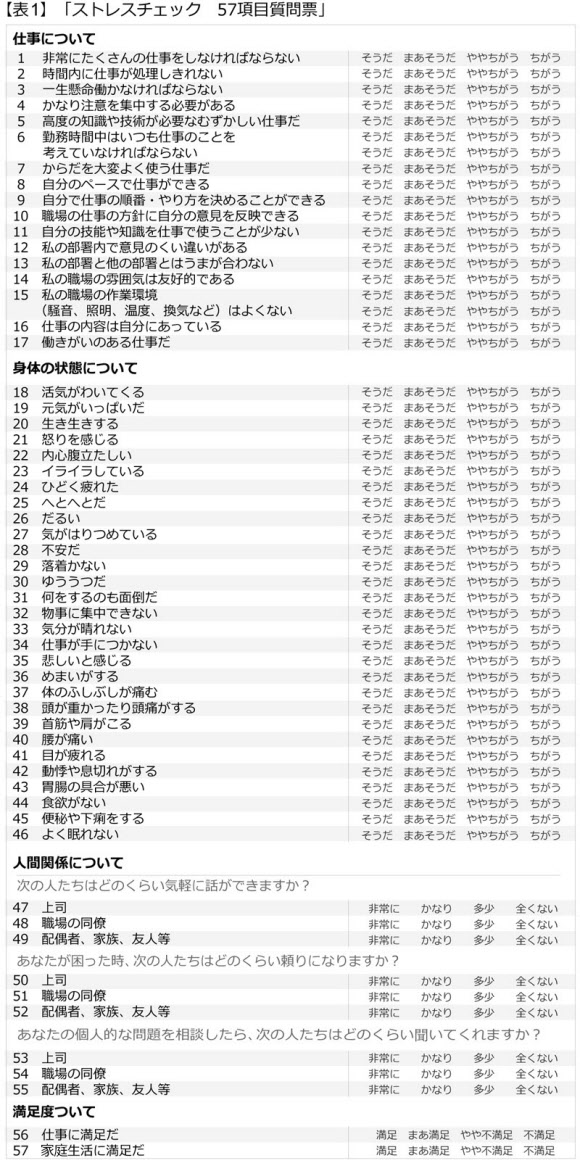

この厚労省推奨のストレスチェックは、【表1】に挙げたような項目について「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」といった4つの選択肢から当てはまるものを選ぶもので、最終的には「ストレスの原因因子」「ストレスによる心身反応」「ストレス反応への影響因子」といったカテゴリー別に、個人のストレス状態がレーダーチャートの形で提示されます。そして総合的に高ストレス状態かどうかが判定されます。

「あれ? 自分が受けたストレスチェックは57項目以外にもっと多くの項目があったけど……」と思った方がいるかもしれません。

この厚労省推奨の57項目の質問票でなくても、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域に関する項目が含まれていれば独自のストレスチェック調査票を用いることも可能だとされています。そのため場合によっては100項目以上に及ぶ質問票を使っている企業もあるようです(ただし独自で作成する場合も、調査票に、性格検査や適性検査、うつ病検査、希死念慮[注1]などの検査を含むことは不適切とされています)。

ちなみにストレスチェックの項目は多いほどよいわけではありません。筆者自身は20社の中小企業でストレスチェックに関わっていますが、ストレスチェックはあくまでも「心の健康診断」なので、受検する側の時間や労力が最低限で実施できる厚労省推奨の57項目で必要十分だと感じています。

まずはストレスチェックを気軽に受検し、自分の心の健康状態に興味を持つことが大切です。法的には1年に1回だけの受検ですが、ストレスチェックの結果は、環境や仕事の変化で数カ月後には大きく変化することも少なくありません。ぜひ上記のサイト(「5分でできる職場のストレスセルフチェック」)を活用して、「なんだか最近、気持ちが晴れないな」「心のエネルギーが落ちているな」と感じたら、気軽にチェックしてみましょう。自分のストレスに対しての「気づき」を得ることが、このストレスチェック制度の一番の目的なのです。

レーダーチャートを見れば、自分の意外な弱みが見えてくる

ではここからは、具体的なストレスチェックの活用法をご説明しましょう。

[注1] 「死んでしまいたい。消えてしまおうか」といった思いに満たされてしまっている、あるいは常に頭のどこかにそうした考えがある状態のこと。

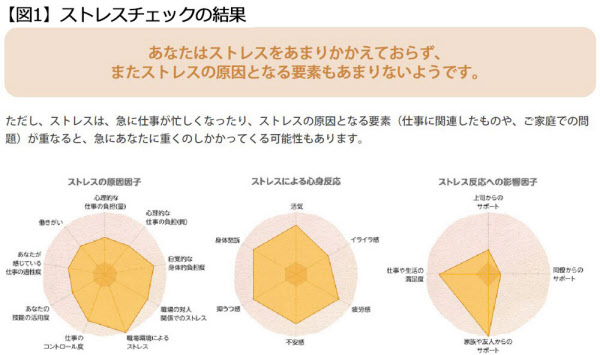

厚労省推奨の57項目の質問票やこれに類似する多くのストレスチェックの結果は、最終的には「ストレスの原因因子」「ストレスによる心身反応」「ストレス反応への影響因子」といったカテゴリー別に、レーダーチャートとして提示されます。

ちなみに【図1】は、筆者が上記サイトでチェックしてみた結果です。厚労省推奨のストレスチェックにおいては、各々のレーダーチャートは、中心部の「要注意ゾーン」に入ると「ストレスが高い」状態を示しています。つまり外縁に近くプロットされた項目はストレスが低く、中心部近くにプロットされた項目ほどストレス度が高いということです。

このレーダーチャートは、ストレスチェック調査票の種類によっては外縁に近い方が「ストレスが高い」という表示形式になっているものもあるので、ご自身の結果表の説明をよくご覧になってください。

さて筆者のストレスチェックの結果では、幸いストレス度は低かったようです。ただしご自身のストレス度が私のように低くても、油断は禁物です。せっかくストレスチェックを受けたのですから、まずこのレーダーチャートをじっくりと眺めて自分のストレス状況の傾向をつかんでおきましょう。

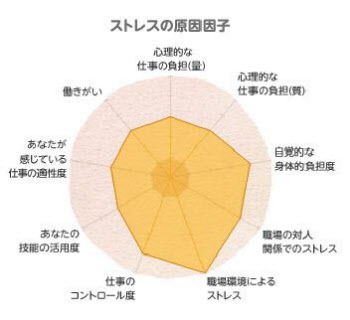

まずは1番目のチャート「ストレスの原因因子」を見てください。ここには、あなたの仕事に関連するストレス要因が9項目にわたって示されています(ちなみにここは、あくまでも仕事上のストレス因子であって、プライベートのストレス因子は反映されていませんのでご注意ください)。

まず「心理的な仕事の負担(量)」「心理的な仕事の負担(質)」「自覚的な身体的負担度」「仕事のコントロール度」は、仕事の内容そのものに関わるストレス因子を評価しています。「仕事の負担(量)」は、当然ながら「自分のキャパシティーを超えている量」「就労時間内に終えられない量」「休憩する間もないほど必死に働かねばならない量(密度)」になればなるほど大きなストレスとなります。

また「仕事の負担(質)」においては、「ミスが許されない」「高度な判断力が必要」「緊張度が高い」「責任が重い」といった質的な部分に関わる高負荷が常態化していると、たとえ定時内で仕事を終えていたとしてもストレス度が高くなります。残業がそれほど多くなくても責任が重く緊張度が高い仕事をしている人は、夜になっても仕事のことが頭から離れず寝つけないといった「過緊張状態」に陥ることも少なくありません。

「自覚的な身体的負担度」は、もちろん高いほど過労状態になりやすいので要注意です。日本人は精神力があれば体の疲労は凌駕(りょうが)できると誤解している人がいますが、体の疲労は当然ながらメンタルにも大きなダメージを与えます。例えば海外出張などの長距離出張が頻繁にある人、炎天下や寒冷な外気にさらされて働く人、重量物を頻繁に運ぶなど運動量が多い人などは、体の疲労をきちんと回復させておかないとメンタル不調に結びつく恐れがあります。

「仕事のコントロール度」も重要で、自分の意志で仕事の内容や方法、スケジュールを決められる自由度(裁量度)が乏しく、時間的に拘束度が高く、「やらされ感」が高まれば高まるほどストレスが上がることが分かっています。詳しくは第6回「過労死は『好きで仕事をしている人』にも起こる」をご覧ください。

「職場の対人関係でのストレス」は、上司や同僚、クライアントとの人間関係のストレスです。パワハラやセクハラ、職場のいじめなどに悩む人が少なくありません。人間関係ストレスは継続すると高確率でメンタル不調の原因となります。

「職場環境によるストレス」は「暑さ、寒さ」「騒音」「振動」「清潔さ」「長時間通勤」などの職場環境に関連するストレス因子です。こうした環境要因も限界を超えると身体的不調・メンタル不調のどちらの原因にもなり得ます。

「あなたの技能の活用度」「あなたが感じている仕事の適性度」「働きがい」などは、仕事に対する「向き・不向き」や「やりがい」に関するストレスが評価されています。筆者の印象では、20代、30代の若い人ほど「自分に向いている仕事かどうか」「今の仕事がキャリア成長につながっているかどうか」で悩む傾向があります。

現状が把握できたら、次は対策

このチャートを項目別にじっくり眺めながら、自分の状況を具体的に思い浮かべ、ストレス対策を検討してみましょう。例えば……

「私は仕事の内容には満足しているが、量が多過ぎることや、コントロール度が低いことにはストレスを感じているんだな。そういえば最近クライアントから時間外の突発的な依頼事項が多くなって、残業も増えているし仕事のスケジュール管理が乱れている。一度上司に相談してクライアントに申し入れてもらおうかな」

「仕事の量、コントロール度はいいけど、仕事の質、人間関係ストレスが高めで、適性度のストレスが高い。今回のプロジェクトのリーダーに起用されたのはいいけど、部下とのコミュニケーションがうまくいっていないし、リーダーとしての管理職的な仕事が負担になっているせいだ。経験のある先輩にリーダーとしてどんなふうに動いたらよいのか具体的なアドバイスを聞いてみよう」

……といった感じです。

ちなみに筆者の場合は、「心理的な仕事の質の負担」「心理的な仕事の量の負担」が相対的に高めです。医師業は常に一人で判断を下し高度な責任を伴う医療行為をしなければならないので、仕方がないことですし、仕事量もすぐに減らすことはできません。しかしそれを自覚できているのと無自覚なのとではストレスのコントロール度が異なってきます。

例えば「自分が緊張度の高い仕事をしていて心理的な負担がかかっている」と自覚できている場合は、プライベートにはできるだけリラックスするよう心掛けたり、仕事以外での責任や緊張を要する活動を入れないように調整することができます。逆に無自覚な場合は、プライベートでもコミュニティやPTAの役職を引き受けてしまったりして、心理的な緊張や責任を上乗せしてしまう可能性があります。実際、プライベートで子どものサッカーチームのコーチという余計な責任を背負い込んだために、うつ病になってしまった管理職の男性にも出会ったことがあります。

以上のように、まず1番目のチャート「ストレスの原因因子」では、自分が仕事のどういった面にストレスを高く感じているかに、気づくことが大切です。次回は「ストレスによる心身反応」「ストレス反応への影響因子」について解説したいと思います。

お楽しみに。

【こちら「メンタル産業医」相談室】

第11回 遅い夕食でも太りたくないなら お勧めは「分割食べ」

第10回 太らない人が実践する「3つの食習慣」

第9回 ストレス・疲労に負けない食事 「赤黄緑を1:1:1」

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。