鳥インフルエンザに潜む危険 野生動物の獣医師育成を

9月も中旬になり、秋の色が目立つようになってきました。北海道には常緑広葉樹、一年中緑の葉が茂る広葉樹がほとんどないので、紅葉が終わると葉が落ち枯れ木のようになります。一気に命が休眠状態になったような寂しい気持ちになります。そんな中エゾマツなどの針葉樹の緑が輝いて見えます。山を見ると点々とあるいは人工林がパッチワークのように彩りを添えます。

旭川空港では、本州からの便は大雪山系を右側に見ながら富良野、美瑛まわりで着陸することが多いのですが、窓から見える景色は春夏秋冬ともに絶景です。日本の空港の機窓(車窓?)ではナンバーワンだと、僕はつねに思っています。旭川便に搭乗の際は、進行方向右側の席にぜひ!

さて秋になると、もう毎年のことですが高病原性鳥インフルエンザのことが気になります。昨シーズンはとうとう、恐れていた動物園での発生が秋田市の大森山動物園、名古屋市の東山動植物園で起きてしまいました。動物園の動物のほとんどの種が、感染症に関しては法律の外にあります。農林水産省は家畜伝染病予防法でいう家畜・家禽(かきん)しか対象としません。厚生労働省は人と動物の共通感染症であっても、人しか対象にしません。家畜でもなく野生個体でもなく、飼育下の野生種ということで、動物の愛護及び管理に関する法律なら環境省の管轄ですが、感染症に関しては法的根拠を持ちません。

キングペンギンが高病原性鳥インフルエンザに罹患(りかん)しても、各省庁や都道府県と協議の上、治療対象とするのか殺処分するのかの最終決定は、動物園が下すことになります。発生してみなければ、どのような対応になるのか分からないのが現状でした。家畜家禽ならば、治療対象とはせずに殺処分なのですが……。

着地点が分からないから、具体的な防疫についてもどこまでを求められるのかが見えず、踏み込んだ獣舎の改修などの対応ができかねていました。養鶏場ならば全羽淘汰、関わった人についても一定の監視体制があったりしますが。発生した動物園のご苦労は察してあまりありますが、先行事例が発生したことで結果として、対応策が見えてきました。

それにしても昨シーズン、多種の野鳥で感染が確認されました。高病原性鳥インフルエンザも明らかに性質が変わってきています。罹患種による病原性や種による感受性の部分です。近年、国のスタンスは人に対しての危険性を強調しない傾向にありますが、インフルエンザウィルスは変異していきます。そのせいもあってか、保護される野鳥の扱いにも危うさを感じます。インフルエンザウイルスは変異していきます。警戒を緩めてはいけないと思います。

フクロウでの感染も確認される中で、九州のある場所で「フクロウが保護され回復を願っています」といい、目をぱっちりと開けた「かわいらしいフクロウ」と警察の方が一緒に写った写真をまじえた新聞記事がありました。このフクロウは、一般の開業獣医師に預けられたとのことでした。さらに、このフクロウは特に外傷もなく人を警戒する様子もないため「飼育されていたフクロウの可能性もある」と書かれていました。

僕は3回、唖然(あぜん)としました。まずこの時期に人に捕らえられる状態のフクロウが無防備に保護され、行政機関が何の危機意識も持たないこと。次に捕まえた(保護した)のが人だから生きていますが、キツネなら食べられています。一見きょとんと無抵抗な状態は、かなり衰弱が進行している可能性が高いと考えられる状態です。最後に、開業獣医師が人に対してを含めた院内感染の危険性を認識していないことです。

閉鎖環境で密に接しないことが、人への感染を防ぐ要です。このフクロウの状態が尋常ではないこと、衰弱ならば鳥インフルエンザのスクリーニングが必須であることなどを行政機関が認識せず、開業獣医師に届けられたのであれば、持ち込まれた獣医師が県や専門機関に届け出なければいけないと、私は思うのです。

野生動物に関しては、初歩的なことにも知識の共有を欠くのが実態です。たとえば、何らかの原因で追い詰められたトビが「死んだふり」をしてスキをうかがうことなど、野生動物の診療をする獣医師ならば当たり前に知っていなければならないことが、獣医師全体が共有する知識の基盤として存在しないのです。

野生動物に関わる獣医師は、ほんの一握りしかいません。高病原性鳥インフルエンザは、野鳥が持ち運びます。病気だけではなく、野生動物の生態も含めた知識を持つ獣医師の養成が望まれます。人と動物の共通感染症に関しては、人のお医者さんの中でも手薄な分野です。専門化が進んだ人の医学の中では、たとえばエキノコックスといっても、正しい疫学知識を持つお医者さんが意外と少ないのです。高病原性鳥インフルエンザもしかりです。

前回に続いて、「獣医学教育に対する提言」みたいになってしまいました。

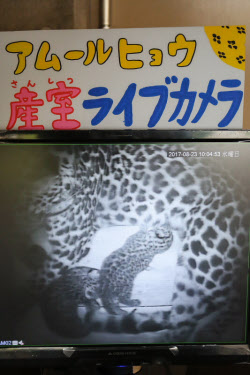

北海道は秋の観光シーズンです。旭山動物園では冬に備えて冬囲いが始まり、来シーズンに向けた施設のリフォームにも着手します。冬にかけてデビューするアムールヒョウ、レッサーパンダの赤ちゃんも、スクスクと成長しています。お近くにお越しの際にはぜひ、お立ち寄りください。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。