「コーヒーもう一杯」で死亡リスク数%減 欧州調査

コーヒーは世界で最も多く飲まれている飲料の1つで、さまざまな成分を含んでいます。これまでにも、コーヒーの摂取は健康に良い影響を及ぼすという報告は複数ありましたが、それらは主に米国人を対象に行われた研究の結果でした。

そこで、フランスの国際がん研究機関(IARC)のMarc J. Gunter氏らは、コーヒー摂取と死亡の関係が、他の人種や他の地域に住む人々にも見られるのかどうか、そして、コーヒーの摂取が特定の死因による死亡のリスクを減らしたり高めたりするのかどうかを明らかにしようと考え、欧州10カ国の市民を対象に研究を行いました。

欧州45万人のコーヒー摂取頻度を調査し、16年間追跡

分析対象にしたのは、欧州10カ国(デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、英国)の一般市民で、主に35歳以上の45万1743人(男性13万662人と女性32万1081人)です。

コーヒーの摂取量は食物摂取頻度調査の中で尋ね、ライフスタイル質問票を用いて、学歴、喫煙、飲酒習慣、運動量などに関する情報も収集しました。

当初のコーヒーの摂取量に基づいて、国ごとに対象者を分類しました。まず、全く飲まないグループを参照群として設定し、残りの人々を、摂取量が最も少ない人から最も多い人まで並べて4等分しました。主に比較したのは、参照群と、最もコーヒー摂取量が多かったグループ(1日当たり摂取量の中央値は男性855mL、女性684mL)です。

コーヒーの摂取量調査から平均16.4年追跡したところ、4万1693人(男性1万8302人、女性2万3391人)が死亡していました。うち1万8003人ががん、9106人が循環器疾患、2380人が脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)、3536人が虚血性心疾患(心筋梗塞など)、1213人が消化器疾患、1589人が呼吸器疾患で死亡しており、1571人が外傷性の死亡、418人は自殺による死亡でした。

死亡リスクは男性で12%、女性で7%低下

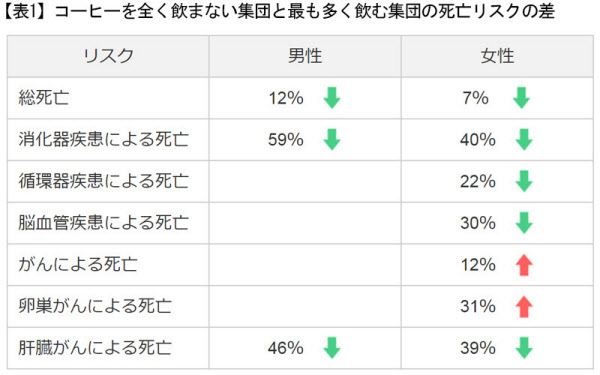

これらの死亡とコーヒー摂取量との関係を分析したところ、コーヒーを全く飲まない人々に比べ、コーヒーを最も多く飲む人々の、あらゆる原因による死亡(総死亡)のリスクは、男性で12%、女性では7%低下していました(表1)。これらの差は、統計学的に意味のあるレベルでした。また、コーヒーを飲む量が多い人ほど総死亡リスクが低いことも示唆されました。コーヒー1杯を237mLとすると、1日の摂取量が1杯増加するごとに、総死亡リスクは、男性が3%、女性は1%低下していました。

欧州では国ごとに、好まれるコーヒーの抽出方法が違っています。しかし、各国のコーヒー摂取量と死亡との関係に差はなく、抽出方法にかかわらず、より多く飲む人の死亡リスクが低い現象が一貫して認められました。

コーヒーの摂取は、消化器疾患による死亡リスクの低減とも関係していました。1日の摂取量が1杯増加するごとのリスク低下は、男性が23%、女性は14%でした。

消化器疾患による死亡の3分の1強は、肝臓の病気による死亡でした。男女合わせて分析したところ、コーヒーを全く飲まない人と比較して、最も多く飲む人々の肝臓病による死亡リスクは80%も低いことが明らかになりました。一方で、肝臓病以外の消化器疾患による死亡のリスクは、統計学的に意味のある低下を示しませんでした。また、コーヒーを最も多く飲む人では、肝硬変による死亡のリスクも79%低くなっていました。

また、男女ともに、コーヒー摂取量が多い人の肝臓がんによる死亡リスクは、全く飲まない人に比べ40%前後低いことが分かりました。

男女に差が見られた項目もありました。循環器疾患による死亡と脳血管疾患による死亡では、女性においてのみ、コーヒー摂取量が最も多いグループでリスク低下が認められました。一方で、がんによる死亡、および卵巣がんによる死亡は、いずれも女性においてのみ、コーヒー摂取量が最も多いグループでリスクが上昇していました。

以上のような関係は、カフェインを含むコーヒーと含まないコーヒーの摂取量を別々に分析しても同様に認められました。

コーヒー多飲者で肝臓の病気が少ない理由は?

著者らはさらに、対象者の中から無作為に選んだ1万4800人を対象に、コーヒーの摂取と、血液中の肝機能や炎症、代謝の状態を示す検査値との関係を調べてみました。

すると、コーヒーの摂取量が多い人々では、肝機能の指標である、ALT(アラニンアミノ基転移酵素)、AST(アスパラギン酸アミノ基転移酵素)、γ-GTP(γ-グルタミルトランスフェラーゼ)、ALP(アルカリホスファターゼ)の値が低く、肝機能は良好であることが示されました。

さらに女性では、コーヒー摂取量が多い人で、炎症の指標であるCRP(C反応性蛋白)や、動脈硬化の危険因子であるリポ蛋白(a)、血糖値を反映するHbA1c(糖化ヘモグロビン)が低く、いずれも状態は良好であることが明らかになり、コーヒーが健康に利益をもたらす仕組みがおぼろげながら見えてきました。

得られた結果は、コーヒーの摂取が、総死亡といくつかの死因別死亡の低減に関係していること、ただし女性では、がんによる死亡のリスク上昇に関係することを示しました。

論文は、2017年7月11日付の「Annals of Internal Medicine」誌電子版に掲載されています[注1]。

[注1] Gunter MJ, et al. Ann Intern Med. 2017 Jul 11. doi: 10.7326/M16-2945.

[日経Gooday 2017年8月1日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。