女性の意識が低いは嘘! 「昭和の価値観」が最大の壁

東京大学 大学総合教育研究センター 中原淳准教授インタビュー(前編)

働き方改革の一つの成果として「ダイバーシティー(人材の多様性)実現」が挙げられます。ダイバーシティーはイノベーションには欠かせないもの。そして人手不足の今、ジェンダーダイバーシティー、人口の半分である女性の力が、ぜひ必要と思う経営者も増えてきました。

しかし、「女性は意識が低い」「せっかく昇進を打診しても断られる」という言説をよく耳にします。それは、本当なのでしょうか。2017年5月に発表された、東京大学 大学総合教育研究センターの中原淳准教授とトーマツイノベーションとが共同で実施した女性活躍推進研究プロジェクト (2017)「女性の働くを科学する」によると、女性活躍を妨げているものは、女性たちの意識の低下ではなく、「環境」だということが明らかになりました。

では、女性たち、特に時間制約を抱えたワーキングマザーたちが本当に活躍するためには、どんなことが必要なのでしょうか。中原准教授に詳しくお話を伺いました。

女性の意識が低いからではない

白河桃子さん(以下、敬称略) 早速ですが、「女性が活躍しないのは、意識が低いから」という話は事実なのでしょうか? 管理職層からは「昇進の打診をしても断られちゃうんだよね」と言われます。

中原 独立行政法人 国立女性教育会館の「男女の初期キャリア形成と活躍推進に関する調査」で、次のようなことが分かりました。新規学卒者の「働く意欲」「キャリア意識」について、入社から5年間にわたって追跡調査をすると、女性は入社2年目になると、「管理職になる」「キャリアを伸ばす」という意識ががくっと低下するんです。トーマツイノベーションさんと私の共同研究では、学生時代の「キャリア」意識は、男女差はあまりないという結果が出ています。ここから類推するに、つまり、女性の意識が低いのではなく、もともとは高かったのが、就職後に急に落ち込んでしまうということがいえるのかと思います。

白河 入社後に、女性の意欲がそがれるような出来事が起こっているのですね。

中原 さらに、今回の僕らの調査でも興味深いことがありました。今回の調査は、5402名の回答者を「実務担当者」「リーダー」「管理職」の3つの職位について、それぞれ「男性」「女性」の2つに分け、合計で6つの社会集団のボックスを作って解析しています。

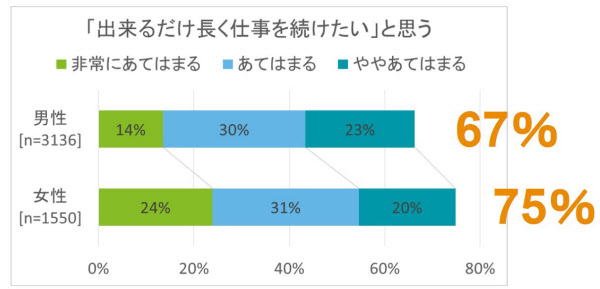

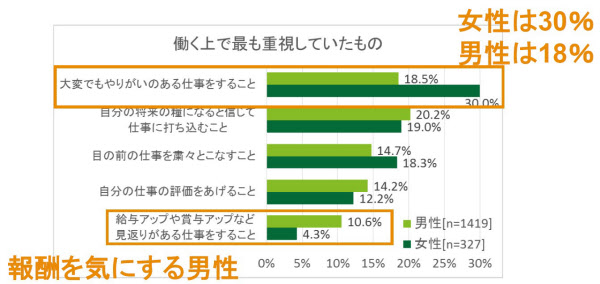

「できるだけ長く仕事を続けたい」「やりがいのある仕事がしたい」と考えるのは、女性のほうが多いんです。

ところが、「実務担当者」に限ると、女性は男性より自分の能力を低く見積もる傾向が出てきます。入社後に、「自分の能力はこんなものだから、このくらいの働き方にしよう」と考えるようになる。

この状態は、実務担当者の時期にはずっと続きますが、リーダーや管理職に昇進すると逆転します。女性のほうが、自己評価を上げていくんです。

白河 わたしは女性は生来、やる気がないとか、モチべーションが低いという言説はいつも疑っているんです。その過程で女性にやる気を失わせる何が起きているのでしょうか。

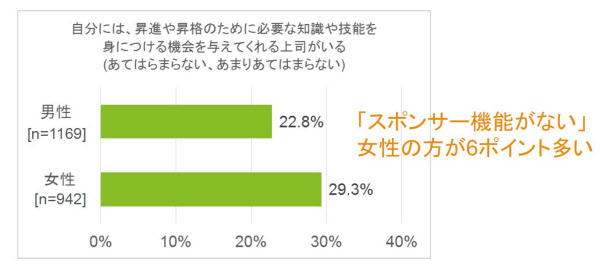

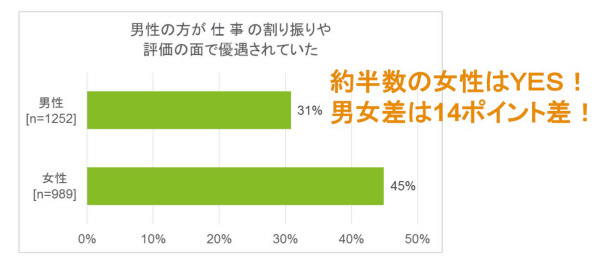

中原 女性は、入社2年目で会社やキャリアについて絶望するのです。おそらく、長時間労働や男性中心の職場なども無縁ではないでしょう。実際、「上司のスポンサー機能が乏しい」「職場では男性のほうが優遇されている」と思うのは、女性のほうが多いという調査結果が出ています。

しかし、一度、昇進という名の川を渡ると、新しい景色が見えてきて、今度は自己評価が高くなります。リーダーや管理職になると、「リーダーになってよかった」「目標達成できた」と思う人は、女性のほうが多くなるのです。

男性は逆です。実務担当者の時期は自信を持っていますが、リーダー期に入ると自信を失います。ここが面白いところだと思いましたね。

ワーキングマザーに必要な3つの要素

白河 今回の調査の面白いところは「ワーキングマザー」という項目でも調査していること。ワーキングマザーになると、また違う傾向が出てくるそうですね。

中原 ワーキングマザー500人のうち、「仕事と育児の両立ができている」と思う人は36.8%でした。

白河 意外と低いのですね! そんなものかもしれませんね。「ぶら下がり」と呼ばれる現象も「絶望してやさぐれる」人と思っています。そういう女性たちをたくさん見てきましたから。

中原 そうなんです。7割弱の人がギリギリの状態でやっている。中には「ワンオペ育児」の方もいらっしゃるでしょう。ワンオペとは「育児と仕事の両立」のすべてが、ひとり親にかかってしまう状況です。負担が大きくなれば、すぐにバランスを崩してしまいます。

今回の調査を実施した背景には、「女性活躍を推進するためには、リーダーや管理職になる直前に支援をしても遅い」という考えがありました。極端にいえば、女性活躍推進は、入社時期から始まっているのです。女性が、自らの仕事人生やキャリアを歩み始めたその日から支援が必要です。

白河 さらにいうと、いざ「仕事と家事の両立」が必要になってから、女性活躍を推進しても、遅いですからね。

中原 人事政策的にいえば、新入社員の時期にどのような教育をし、実務担当時期をどのように過ごさせて、リーダー期につなげていくのか。すべてのプロセスを見直して組織開発をしていかなければ、女性活躍推進などできないということです。

白河 そこで女性と男性との間で大きく違うのは、女性だけに「仕事と家庭育児の両立」というワードが出てくることです。本来ならば、男性も「両立」の影響を受けるべきではないかと思うのですが。

中原 その点が面白いですね。一般的に、「仕事と家庭育児の両立はできますか?」という問いは、女性にしか投げかけられないんです。ここからすべての問題が始まっている。

白河 しかし、男性も考えてくれないと、女性は困りますよね。

中原 そうです。逆にいえば、そもそも、この問いを女性だけに投げかけること自体、ジェンダーバイアスなんですよ。本来ならば、子どもを産もうと共に決断した男性にも投げかけるべき言葉であり、それに対する答えが男性側にも必要です。ある意味、育児が女性のワンオペ化していることの証左なんです。

トーマツイノベーションさんと私どもの、追加調査では、ワーキングマザーがいかにして仕事と家庭育児を両立して成果を残しているのか、ということをテーマにしています。でも、ここでワーキングマザーだけに聞いてはいけないんです。同じ設問を、上司、同僚、パートナーにも聞いています。

何を言いたいかというと、ワーキングマザーの働き方は、本人だけでは決まらない。環境に大きく影響されるということです。

ワーキングマザーの働き方は、「本人の努力×上司の努力×パートナーの支え」というかけ算で表すことができるといえます。どれかがゼロになると、全部ゼロになってしまうのです。

昭和をアンインストールすべき

白河 厳しい! 多くの場合、どれかがゼロですよね。会社の人事部に、ワーキングマザーについて質問すると、よく「制度に甘える人がいる」と言われるのですが、私はそのセリフを聞くたびに腹が立つんです。そもそも制度を作ったのは会社です。そうであるにもかかわらず、「制度を使うな」「制度に甘えるな」というのは、おかしいでしょう。

ワーキングマザーは、先ほどのかけ算でいえば、いずれかの項がゼロになるとうまくいきません。仕事と家庭育児を両立できている人は3割強しかいないということですが、残りの7割は、「脚の欠けた椅子」に座っているような状況ですよね。ワーキングマザーが制度に甘えているように見えたとしても、そうならざるを得ない事情があると思います。

中原 制度とは、会社という組織にとって、必要なアウトプットを生み出すためのものです。そして、制度には、かならず「逆機能」や「副作用」が生じます。人事や経営の観点に立つのであれば、性善説に立っても、性悪説に立っても、その制度を導入したときに何が起こるかということは考えておくべきです。

白河 女性比率の高い会社であっても、30代のライフイベントが起こりやすい時期に入れば、何%の社員が産休に入る可能性があるかなど、試算できるはずです。しかし、実際は、「妊娠した女性社員はそれほど会社に残らないだろう」「仕事をしたい女性は出産しないだろう」という甘い見通しで制度を作った企業が多いのではないかと感じることがあります。

中原 僕はさまざまな場所で講演するとき、「昭和をアンインストールしてほしい」と伝えています。ワーキングマザーの就業率は、2004年は約50%、今では60%を超えています。今後はもっと上がってくるでしょう。「妊娠した女性は会社に残らない」というような昭和時代の価値観をアンインストールしなければ、女性活躍推進などできないのです。

(以下、後編の「女性の昇進意欲 年収など管理職の魅力伝え、背中押す」で、ワーキングマザーが成果を出すためには、どのような環境づくりをすればよいのか、詳しくお聞きしました)

(ライター 森脇早絵)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。