小学8年生 親納得の骨太記事 手先動かす工夫の付録

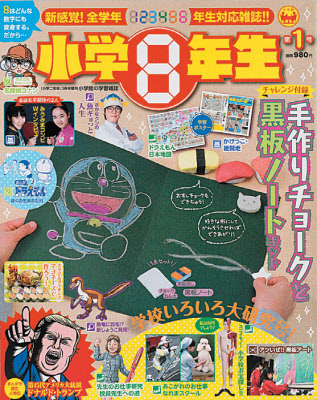

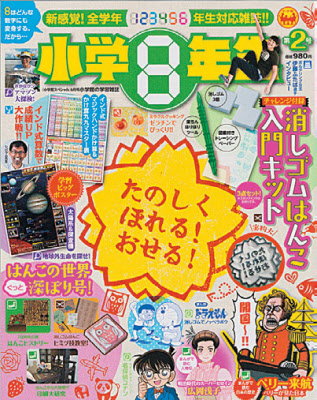

雑誌不況と少子化のダブル逆風のなか、学習雑誌の冬の時代に8万5000部を売り切ったのが、2017年2月に発売された「小学8年生」(小学館)だ。「8」には「デジタルの8は1から6のどの数字にも変身できる」という意味が込められているが、ネットでは発売前からその奇妙な雑誌名が大きな話題になり、第1号は完売した。だが、売れたのは雑誌名のせいだけではない。内容を従来の学年誌と大きく変えることで、子供や親の心をつかんだ。

目指したのが「『読んでください』と子供にこびるのではなく『ちょっとハイブローで漢字も多いけど、面白いから読んでごらん』と提案するスタンス」(齋藤慎編集長)。例えばニュースページには「北方領土」や「教育勅語」といった大人も読める骨太なキーワード解説がある。学年ごとにレベルを考えるのではなく、「小学生だったらここまで知っていてもいいはずというところまで深掘りした」(齋藤氏)。

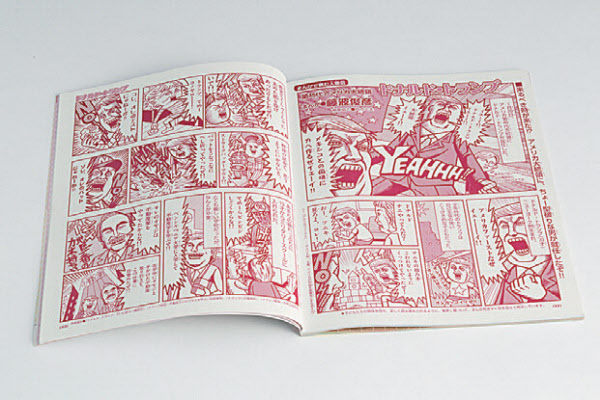

ギャグ漫画もあるが、第1回の主人公はトランプ大統領。ストーリーは事実に基づいているうえ、後半では大統領選を解説するなど「娯楽よりも学習色が強く、親が子に買ってみようと思える仕掛けが充実している」(子育て世代の消費行動に詳しいニッセイ基礎研究所の久我尚子氏)。4月発売の第2号も好調。不定期刊だが、11月の第5号までの発行が決まっている。また、12月には完成品のロボットが付録で付く特別号を数量限定で発売することで、さらに話題を呼んでいる。

同社の「コロコロコミック」も好調。過度にキャラクターに頼らず、骨太な学習雑誌に回帰してすみ分けたことが成功した要因ともいえるだろう。

(日経トレンディ編集部)

[日経トレンディ2017年8月号の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。