「早食いは太る」は本当 太らない食べ方のコツは?

データで見る栄養学(3)

忙しくてゆっくり食事がとれない……。そんな人も多いだろう。かつてはできるビジネスパーソンの鉄則だった「早飯」。しかし、早食いすると食後の血糖値が急上昇し、肥満や糖尿病になりやすくなるため、お勧めできない。では、早食いのクセがついた人や、忙しい人でも無理なく実践できる「太りにくい食べ方」とは? 例えば最近人気の「ベジ・ファースト(野菜先食べ)」や、和食の特徴の一つである「三角食べ」はどうだろう。どちらが血糖値の上昇が緩やかで、太りにくいのだろうか。東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野教授の佐々木敏さんに、栄養疫学の視点からひもといてもらった。

「野菜先食べ」と「三角食べ」、どっちが血糖値上昇が緩やか?

編集部:このシリーズの第1回「健康情報の落とし穴 『××は体にいい』を疑ってみる」で「野菜を先に食べると血糖値が上がりにくい」という研究結果はあるけれど、それが私たちの生活に役立つかどうかは分からない、というお話をしていただきました。

佐々木:私たちは普段、ご飯とおかず、汁物などを順に食べる「三角食べ」をしているので、「野菜を先に食べ切るほうが、ご飯を先に食べ切るよりも血糖値が上がりにくい」という研究結果を、普段の生活にそのまま反映することはできないという話ですね。

編集部:そうです。研究結果はあっても、そこで思考を止めず、何と何を比較したものかを見て、それが実生活に役立つかどうか考えることが大切、というお話でした。では、「三角食べ」と「野菜先食べ」を比較した研究はないのですか?

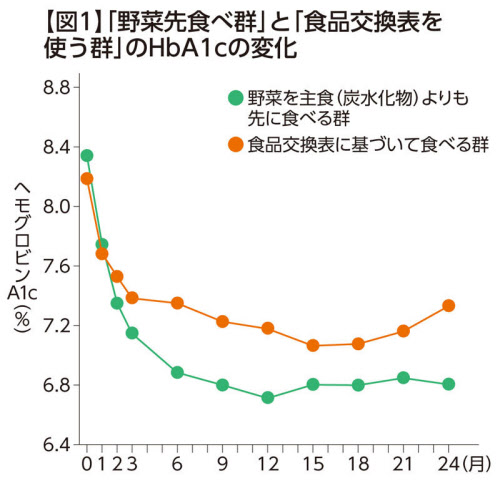

佐々木:近いものとして、2型糖尿病の患者さんを、「野菜を主食(炭水化物)よりも先に食べる群」と、「順序を決めずに食品交換表[注1]に基づいて食べる群」に分けてヘモグロビンA1c(HbA1c)[注2]の変化を追った研究があります[注3]。

研究の「結果」だけでなく「条件」を見る

編集部:図1を見ると、どちらの群も最初の3カ月でHbA1cは大きく下がっていますね。しかし、その後は、野菜先食べ群はさらに下がっています。やはり、野菜先食べのほうが血糖値を下げる効果があるのですね!

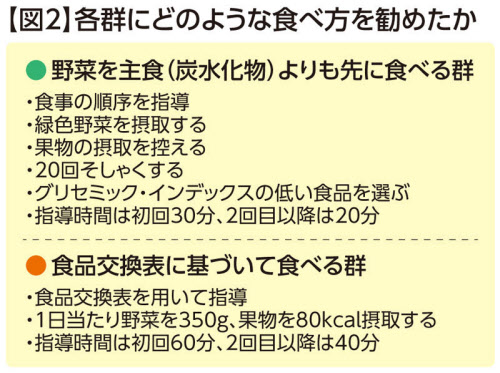

佐々木:結果だけ見るとそのように思えますね。しかし、話はそう単純ではありません。図2の「各群にどのような食べ方を勧めたか」を見てください。

編集部:あれ? 野菜先食べ群は、食事の順序を変えただけではなかったのですね。

佐々木:はい。野菜先食べ群は、野菜を先に食べることに加えて、緑黄色野菜を積極的にとり、果物を控え、20回かみ、グリセミック・インデックス[注4]の低い食べ物を選ぶことが勧められました。一方、食品交換表を使う群は、1日当たり野菜を350gと果物を80kcal食べるように勧められました。

編集部:つまり、両群で食べる順序以外の条件が違ったということですね。ということは、野菜先食べ群のほうがHbA1cが下がったからといって、その理由は、必ずしも野菜を先に食べたからだとは言い切れないということ?

[注1]日本糖尿病学会が推奨する一般的な糖尿病の食事療法。食品を栄養素で6つのグループに分類し、1単位80kcalという単位を使い、エネルギー計算や献立づくりを簡便にしたもの。何をどれだけ食べればいいかが分かり、自然とバランスのよい献立になる。食べる順序には言及していない。

[注2]血糖値の指標の一つ。赤血球中のヘモグロビンのうちどれくらいが糖と結合しているかを示す。過去1~2カ月の血糖値の平均を反映する。

[注3]Imai S, et al. A simple meal plan of 'eating vegetables before carbohydrate' was more effective for achieving glycemic control than an exchange-based meal plan in Japanese patients with type 2 diabetes. Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20:161-8.

[注4]その食品を食べた後に血糖値がどれだけ早く上がるかを示した指標。最も上昇スピードが速いブドウ糖を100とした場合の相対的な値を示す。

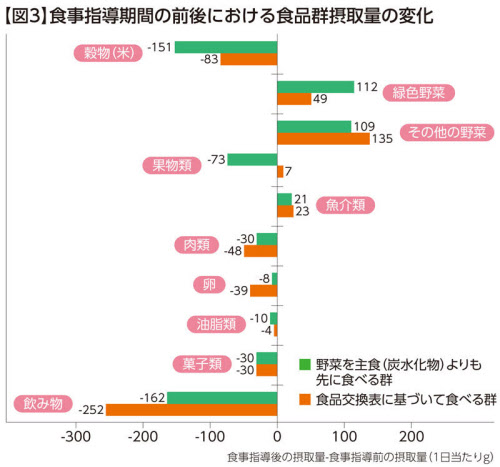

佐々木:その通りです。図3の「食事指導期間の前後における食品群摂取量の変化」を見てください。米の摂取は両群とも減りましたが、野菜先食べ群は食品交換表群より68g少なくなっています。緑黄色野菜の摂取は両群とも増え、野菜先食べ群は食品交換表群より63g多くなっていました。また、果物は野菜先食べ群では73g減りましたが、食品交換表群では7g増えていました。

編集部:食品交換表を使う群では、主食や果物を極端に減らすことはできませんが、野菜先食べ群ではそういうこともできたかもしれませんね。

佐々木:少し意地悪な見方をすれば、野菜をたくさん食べ、果物とご飯を控えめにして、グリセミック・インデックスの低い食べ物を選んで、しっかりかんで食べたら、野菜を先に食べるかどうかはさておき、HbA1cは下がりそうな気がしないでもありません。というわけで、現時点では、野菜先食べは血糖コントロールの「有望な選択肢の一つ」くらいに理解しておきたいところです。

編集部:この研究も、結果だけを見るのではなく、何と何を比べているのかをよく見ることが大切だという例ですね。

佐々木:野菜先食べは、普段野菜をあまり食べない人にとっては、野菜の摂取量を確実に増やす方法になりますし、主食の食べ過ぎを防げるというおまけもつきそうです。

編集部:確かに、普段野菜をあまり食べない人はやってみる価値がある、といえそうですね。

ゆっくり食べることの意義

編集部:しかし、野菜のおかずを食べ切ってからご飯を食べるというのは、実際にやってみると違和感があります。子どもの頃、「ご飯だけ食べる」「おかずだけ食べる」いわゆる「ばっかり食べ」はよくないと教わりました。

佐々木:口の中で主食、主菜、副菜を混ぜ合わせて味の広がりを楽しむことを「口内調味」といいます。三角食べと口内調味は和食の特徴の一つだそうですよ。三角食べはばっかり食べよりも、食べ方がゆっくりになるという特徴があります。ご飯やおかずを少量ずつ口に入れてよくかまないと、おかず同士のさまざまな味を重ねたり、味の変化を楽しむことはできないですからね。

編集部:昔から、よくかむことは体にいいといわれます。反対に、早食いは太るとも聞きますが本当でしょうか?

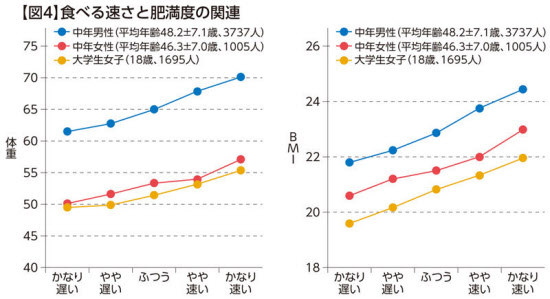

佐々木:食べる速度と肥満度との関連を調べたところ、食べる速度が速い人ほど、体重やBMIの数値が大きくなることが分かりました(図4)。「かなり遅い」群と「かなり速い」群で体重を比べると、「かなり速い」群のほうが中年女性と大学生女子では平均6kg、中年男性では平均9kgも重いという結果が出ています[注5、6]。

編集部:6kg、9kgというと相当な違いですね! ところで、この研究では食べる速度の速い、遅いはどのように分類したのでしょうか?

[注5]Sasaki S, et al. Self-reported rate of eating correlates with body mass index in 18-y-old Japanese women. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27:1405-10.

[注6]Otsuka R, et al. Eating fast leads to obesity: findings based on self-administered questionnaires among middle-aged Japanese men and women. J Epidemiol. 2006;16:117-24.

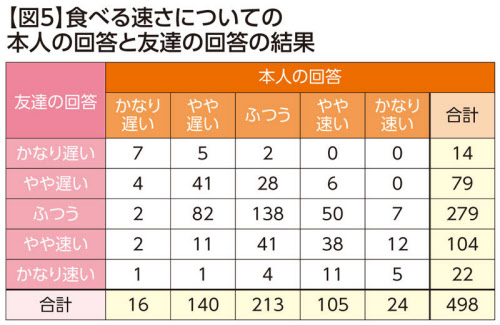

佐々木:ある大学で学生さんに「あなたの食べる速さは?」という質問をして、「かなり速い」「やや速い」「ふつう」「やや遅い」「かなり遅い」の5段階に分け、本人の主観で答えてもらいました。よく一緒に食事をする友達の客観でもこの質問に答えてもらいました。結果、本人と友達の回答が完全に一致したのは全体の46%で、一つだけずれていた場合を含めると9割以上というとても高い一致率でした[図5]。このことから、この研究は完璧ではないにしろ科学的根拠に基づいていると認められ、さまざまな研究で使われるようになりました。

質問の回答が信頼できるかどうかを調べる研究を「妥当性研究」という。上の場合、

(1)本人と友達の答えの一致度が低い場合:

→本人か友達かどちらか(または両方とも)の回答が信頼できない。

(2)本人と友達の答えの一致度が高い場合:

→(2-1) 本人も友達もどちらの回答もかなり信頼できる。

→(2-2) 理由は不明だが、食べる速さを同じように誤認する何か共通した理由がある。

と考えられる。しかし、このような質問があることは事前に知らせず、友達と相談しないで回答するようにお願いしたため(2-2)は考えにくく、(2-1)が妥当となる。このような質問もやり方によって「科学的根拠」を支える要素の一つになるという例。

なぜ「早食い」は太るのか

編集部:どうして早食いだと太るのでしょうか?

佐々木:一つは満腹中枢の働く速さに関連するもの。速く食べると満腹中枢が働きだす前に必要以上に食べ過ぎてしまうのかもしれないという考え。もう一つは、早食いの人は速く食べやすいものを選んで食べる傾向があるのではないかという考えです。それは、よくかまなくても飲み下せるものや、量(かさ)の小さなもの、食物繊維が少ない食べ物です。

編集部:速く食べると血糖値が急激に上がり、それを下げるためのインスリンが多く分泌され、結果、余分な糖が体脂肪として蓄積されやすくなるといいますね。早食いというと、「ハンバーガーをコーラで流し込む」とか、「丼ものをかき込む」とか「麺類をすする」などが想像できますが、主食、主菜、副菜に分かれている「和定食」を三角食べする場合、そんなに速くは食べられないですね。

佐々木:和食には、野菜、豆、きのこ、海藻など食物繊維が豊富なものが多く、よくかまないと食べられないですからね。図4の大学生女子を対象にした研究では、食べる速度が速い群ほど食物繊維摂取量が少ないことが分かりました。食物繊維の摂取量が少ないと肥満になりやすいことは数多くの研究で明らかにされています。また、早食いの人は、ゆっくり食べる人よりも糖尿病に2倍近くもかかりやすいという報告もあります[注7]。

「野菜先食べ」「三角食べ」のススメ

編集部: 肥満や糖尿病を防ぐには、とにかく、よくかんでゆっくり食べることが重要なのですね。野菜先食べや三角食べはそのための一つの手段になると。

佐々木:はい。野菜先食べも三角食べもどちらも血糖コントロールに役立ちます。あえて分類するなら、食事に時間をかけたくない(または、かけられない)人には野菜先食べを、食事に味わいと楽しさを求める人には三角食べと口内調味を勧めたいと思います。

編集部:食事くらいゆっくり食べたいものですね。

佐々木:食事はおいしく、楽しく、正しく(科学的に)食べたいものです。そういう意味では、今流行のパワーブレックファストとかパワーランチって、僕は嫌いです。

編集部:会議を兼ねた食事ですね。食事と仕事が同時に済むので効率がいいように感じますが……。

佐々木:得しているようで、実は損しているんですよ。ゆっくり食べられないし、食べ物に集中できませんよね。「太めの人は自分が食べているものをかなり少なく考えている」という研究結果があります[注8]。食べたものを忘れてしまうんです。食べ過ぎないためには、目の前の食べ物一つ一つを丁寧に楽しむことが大切です。ひょっとしたら、会議にも集中できていないかもしれません。さあ、あなたはどんな食べ方を選びますか?

[注7]Sakurai M, et al. Self-reported speed of eating and 7-year risk of type 2 diabetes mellitus in middle-aged Japanese men. Metabolism. 2012;61:1566-71.

[注8]Okubo H, et al. The influence of age and body mass index on relative accuracy of energy intake among Japanese adults. Public Health Nutr. 2006;9:651-7.

【データで見る栄養学】

(ライター 村山真由美、図1以外のグラフデータ提供 佐々木敏)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。